기사리스트

- [CODA] 내 인생의 책

- 이번 호 특집 ‘활자 산책’을 준비하며, 주변 지인들에게 ‘내 인생의 책’ 다섯 권씩을 꼽아달라고 부탁했다. 10분 만에 답변을 준 이도 있었고, 시간을 좀 달라며 마감 시한을 확인한 이도 있었다. 몇몇은 실명이 밝혀지는 걸 꺼려했다. 은근히 부담스럽다는 말도 덧붙였다. 어떤 이는 ‘내 인생의 책’의 기준을 되묻기도 했다. 인생의 어떤 선택에 결정적 영향을 미친 책일 수도 있고, 지금까지의 인생에서 가장 기억에 남는 책일 수도 있지 않겠냐는 뻔한 답변을 주기도 했고, 질문을 듣자마자 곧바로 떠오른 책이 바로 ‘내 인생의 책’이 아니겠냐는 답을 하기도 했다. 그들이 보내온 도서 목록을 들여다보는 일은 흥미로웠다. 짧은 선정(?) 이유를 보내온 이들도 있었는데, 그 몇 줄에 인생의 굵직한 순간이 담겨 있기도 했고, 책 한 권으로 비롯된 독특한 경험을 엿볼 수도 있었다. 같은 책을 비슷한 이유로 좋아한다는 대목을 읽고 나서는 한 뼘쯤 그 사람과 가까워진 느낌이 들기도 했다. 내가 시큰둥했던 책을 색다른 이유로 좋아한다는 이도 있었다. 연배가 비슷한 경우는 교점이 상당했다. 잡지와 단행본 필자로 인연을 맺은 이들에게 부탁했던 탓인지, 글쓰기와 관련된 코멘트도 꽤 있었다. 다른 이에게 ‘내 인생의 책’을 부탁하며, 나만의 리스트도 한번 추려봤다. 스스로에게 약간의 시간을 주고, 생각나는 책 제목과 이유를 한 줄씩 적어내려 갔다. 어렵지 않게 읽은 책 3권과 만든 책 2권을 꼽았는데, 다시 생각해보니 만든 책 2권이 영 찜찜했다. 곧바로 이 책도, 그 책도, 저 책도 떠올랐기 때문이다. “내 인생의 책 50권이라면 몰라도 5권은 도저히 못 고르겠다. 성서 이외에 4권은 도저히 선정할 수 없어서 고심끝에 포기했다”는 어느 연재 필자의 답변이 십분 이해되었다. 직접 편집한 책을 제외하고, 다시 후보를 추리기 시작했다. 이번엔 좀 더 여유를 갖고 독서의 추억을 되짚어 나갔다. 책장을 들여다보며, 제법 꼼꼼히. “초등학교 5학년 때 밤새 읽은 최초의 어른 소설책”이라는 이유와 함께 『수호지』를 꼽은 이도 있고, “고교 시절 이문열의 『젊은 날의 초상』에 실려 있는 ‘들소’를 읽고 세상에 이렇게 글 잘 쓰는 사람이 있는지 처음 알았고, 고3 때에는 이 소설의 모티브를 베껴서 습작이랍시고 써본 기억이 난다”는 답변도 있었건만, 나는 아무리 기억을 짜내도 대학 시절 이전에 읽은 책 가운데에는 영 떠오르는 책이 없었다. 심지어 “초등학교 고학년 때 집에 있던 『동아학생대백과사전』을 1권부터 12권까지 그냥 쭉 읽었더니 인생에 큰 도움이 되었다”는 이도 있었는데 말이다. 그러다가 책장에 집중했다. ‘언제부터 나만의 책장이 있었더라’ 그러고 보니 대학입학과 함께 부모님의 집을 떠나 살기 시작한 스무 살 이전에는 나만의 책장이래야, 참고서 따위만 빽빽이 꽂혀 있던 아주 빈약한 것밖에 없었다. 거실에는 아버지의 책과 전집류가 한 자리를 차지하고 있던 번듯한 책장이 있었지만, 나의 것은 아니었다. 군대 시절을 제외하고, 결혼 전의 6년 동안 내 자취방 한 구석을 당당히 차지하고 있던 책꽂이는, 값싼 칼라박스(?)였지만 그 속을 채우고 있던 내용물만은 온전히 나의 것이었다. 마치 보물창고를 알려주듯, 자신의 단골 헌책방을 소개해준 선배를 따라나서 수집한 책은 물론이고, 창간호부터 폐간 때까지 정기구독했던 영화 잡지 『키노』를 비롯해서, 한 권 한 권에 사연이 깃들어 있던 책들이었다. 결혼 후에도 한동안 그 책들은 책장을 옮겨가며 살아남았다. 점점 책이 늘어나면서, 책장에 들어가지 못하고 붉은색 포장 끈으로 묶인 상태 그대로 집안 한 구석에 처박혀 있었을지언정. 상황이 갑자기 달라진 시점은 아이가 태어난 후였다. 집안에 있던 책장의 풍경이 순식간에 뒤바뀌었다. 나와 아내의 책은 붉은색 포장 끈의 포박을 피하지 못했고, 상당수의 책은 아예 퇴출의 아픔을 맛봐야 했다. 게다가 아이가 커갈수록 구조조정의 횟 수도 늘어났다. 꺼내기 쉽고 눈에 잘 띄는 곳에 자리한 책장은 모두 아이의 책이 차지했고, 어렵게 목숨을 부지한 나와 아내의 책은 구석진 자리에 만족해야 했다. 물론 자주 보는 책(다시 말하면 인용을 많이 하는 책)은 사무실의 내 자리와 가까운 곳에서 볕을 잘 쬐고 있지만 말이다. 때문에 지금 나의 책장에서 살아남은 책은 나의 독서 경험을 시대순으로 보여주지는 못하지만, 적어도 ‘내 인생의 책’ 후보로는 충분한 자격이 있는녀석들이다. 그래서 책장을 몇 번이나 유심히 들여다보았다. 사실 굉장히 낯선 책도 있었다. ‘어떻게 이런 녀석이 아직까지 살아남았지’ 반면 몇 번이고 곱씹어 읽던 아련한 추억이 떠오른 책도 있었다. 맨 처음 고른 3권은, 문학의 존재 이유에 대해 알려준 김현의 『한국 현대 문학의 위상』, 가장 사랑하는 소설집인 윤대녕의 『은어낚시통신』, 공간에 대한 관심에 불을 지핀 조병준의 『나눔 나눔 나눔』이었다. 책장을 찬찬히 들여다보기 전까지는, 여기에다가 고종석의 『코드 훔치기』와 김규항의 『B급 좌파』를 추가해서 5권의 리스트를 완성하려고 했다. 그런데 지금은 생각이 좀 바뀌었다. 생뚱맞지만, 역삼동 『환경과조경』 사무실의 책장 귀퉁이에서 발견한 인연으로 지금까지 내 책장에서 장수하고 있는 『로커스1: 조경과 문화』와, 그 잔잔한 울림이 지금도 가슴 한 구석에 남아 있는 조은의 『벼랑에서 살다』, 독특한 스타일과 글의 호흡이 아름다운 이수학의 『태도: 조경·행위·반성·시작』을 비롯해서 갑자기 툭툭 튀어나온 책들이 너무 많은 까닭이다. 역시 질문을 받자마자 떠올린 책들이 ‘내 인생의 책’이었던 것일까? 하지만, 책장의 변천사를 돌아본 것부터 독서 경험을 되돌아본 것까지 모두 나쁘지 않았다. 심지어 ‘내 인생의 영화’, ‘내 인생의 여행’, ‘내 인생의 공원’ 따위를 꼽아보는 것도 나름 의미가 있겠다는 생각이 들 정도였으니 말이다. 혹 이 글을 읽는 자리의 가까이에 자신만의 책장이 있다면, 한번쯤 찬찬이 들여다보시길 권한다! 분명 시간 낭비는 아닐 것이다.

- 조경학도의 여름나기

- 지난 7월 14일부터 25일까지 한국조경학회가 주최한 2014 조경디자인캠프가 서울대학교 환경대학원에서 진행되었다. 이번 캠프는 이유미 교수(서울대학교 환경대학원)가 위원장을 맡고, 조동범 교수(전남대학교), 정욱주 교수(서울대학교), 최정민 교수(순천대학교)가 운영위원을 맡았다. 주제는 ‘서울성곽, 보이는 것과 보이지 않는 것’으로, 24개 대학 45명의 학생이 3명씩 팀을 이루어 프로젝트를 진행했다. 서울성곽, 즉 한양 도성은 근대화 과정에서 상당 부분이 철거되거나 훼손되었다. 그간 훼손된 문화재를 중건하는 과정에서 끊어진 구간의 연결에 치중하다 보니 현재의 삶과 유적이 조화를 이루지 못하는 문제가 발생하기도 했다. 이러한 문제의식에서 각 스튜디오는 성곽이 소실된 구간을 포함하는 광희문, 혜화문, 돈의문을 대상지로 정해 프로젝트를 진행했다. 이번 조경디자인캠프는 세 개의 스튜디오로 나뉘어 진행되었다. 손용훈 교수(서울대학교 환경대학원)와 윤희연 박사(하버드대학교)가 튜터를 맡은 스튜디오 A는 장충체육관과 광희문을 대상지로 하여 한양 도성-장충체육관-광희문 구간을 잇는 도시 오픈스페이스 계획·설계 과제를 진행했다. 한양 도성의 흔적이 소실된 일상생활 공간인 대상지의 해석, 그리고 방문객과 생활자의 시점을 함께 고려한 풍경 창조에 주력했다. 민병욱 교수(계명대학교)와 김형진 교수(캔자스 주립대학교)가 담당한 스튜디오 B는 숙정문과 혜화문 사이를 대상지로 택하고 모뉴먼트monument와 일상성everydayness을 주제로 정했다. 유적으로서 성곽의 모습(과거)과 도시민의 일상적 삶과 경험(현재) 사이의 상호 관계에 대한 이해를 바탕으로 미래 성곽의 가능성을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 스튜디오 C는 김영민 교수(서울시립대학교)와 최혜영 팀장(West 8)이 튜터를 맡았는데, 숭례문과 돈의문 터사이를 대상지로 과제를 진행했다. 주제는 ‘강령술’로, 두 개의 ‘영매’를 통해 죽은 그(성곽)를 나(서울)의 현재에 되살려낸다는 의미다. 대상 구간은 성곽 소실이 심하며 성곽이 있던 자리에는 도로와 건물이 자리하고 있다. 이러한 대상지 내에 성곽을 재해석하여 재현하는데 영감을 주는 영매는 예술 작품이다.

- 칼 푀르스터 재단 주최 설계 워크숍

- 독일의 칼 푀르스터 재단은 지난 8월 3일부터 8일까지 6일간 2017 베를린 국제정원박람회 주최측과 바바리언 가든 클럽, 베를린 공과대학교의 협조를 받아 조경학과 학생들을 위한 설계 워크숍을 개최했다. 30명의 학생들이 2~3명씩 그룹을 지어 2017년 정원박람회의 일부 구간을 대상으로 기본구상부터 식재설계도 작성까지의 설계 작업을 진행했다. 칼 푀르스터 재단이사들의 지도가 이루어지기 때문에 심도 있는 작업을 위해 독일 학생만을 대상으로 했으나, 고정희 대표(써드스페이스 베를린 환경아카데미)가 지도를 맡기로 하고 한국학생 3인으로 구성된 1팀을 참가할 수 있게 했다. 지원자 중 정은하(서울대학교 환경대학원), 주소희(서울시립대학교졸업), 이형관(서울시립대학교 졸업)이 선정되어 워크숍에 참가했다. 지도를 맡았던 고정희 대표는 “실제 시공이 될 것을 전제로 하여 과제가 주어지며, 공간 디자인과 식물 디자인을 절묘하게 결합시키는 데 목적이 있다. 식재 디자인의 최신 경향이 점점 더 표현주의 성격을 강하게 보이고 있는 추세여서 앞으로도 학생들의 예술적 소양을 발휘할 수 있는 기회가 될 것”이라며 이번 워크숍의 특징을 밝혔다. 고 대표에 따르면 한국 학생들은 공간 설계 면에선 거의 최고점수를 받았지만 식재디자인이 다소 미흡해 장려상에 머물렀다. 본지는 정은하 씨로부터 작품에 대한 소개 글을 전달받아 수록한다. - 편집자 주 칼 푀르스터 재단에서 개최한 워크숍은 포츠담의 칼푀르스터 정원과 베를린의 마르찬 공원Marzahn, 그리고 베를린 공과대학교 조경 설계실에서 진행되었다. 우리 3명은 한국에서 식물과 식재 패턴에 대한 경향을 미리 함께 공부하고 워크숍에 참가했다. 6일 동안 다양한 식재 설계 경향에 대한 수업을 들을 수 있었는데, 이를 바탕으로 한 팀당 하나의 패널을 만들어 제출했다. 우리 팀의 설계 콘셉트는 ‘Flower Flow’다. 2017베를린 국제정원박람회 부지는 기존 마르찬 공원의 주출입구와 외부 초원이 연결되는 공간이다. 도시와 자연, 서로 다른 두 공간의 특징이 함께 읽히도록 도로와 건물로 단절된 공간을 식재 설계로 연결했다. 공간적 전이와 시간적 전이라는 흐름을 통해 공원 밖의 초원과 정원 내부의 평면적 공간을 스펙트럼처럼 연결해 사람들이 식재 패턴을 따라 자연스럽게 전시회장으로 들어올 수 있게 유도했다. 정원에서 자연으로 넘어가는 식재의 흐름이 유럽 정원 양식의 시간적 변화와비슷하게 느껴졌다. 식재 계획을 통해 이를 시각적으로 보여주고자 했다. 두 공간과 시간의 흐름은 평면적으로 서로 다른 방향으로 흘러가는 듯 보인다. 정원에 존재하는 수 공간의 물 흐름을 자연으로 이끌어내어 상징적인 조형물을 초원에 위치시키고, 정원의 연장을 보여주고자 했다. 물이 식재와 함께 공간을 자연스럽게 연결시켜주는 역할을 한다. 정원의 수 공간은 인위적이지만, 초원의 수 공간은 경사면을 따라 자연스럽게 곡류해 바닥으로 떨어진다. 이는 동양에서 바라보는 물의 자연스러움을 표현하고자 한 것이다. 전체 공간의 식재는 야생과 전이 공간 그리고 정원으로 나뉘지만, 같은 식물 종을 선정해 각각 다른 공간에서 연결성을 표현하고자 했다. 전이 공간에서 야생과 정원의 교차가 이루어지도록 한 것이 설계의 핵심이다.

- 환경 복지, 교육에서 실천으로

- 서울시는 지난해 ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인을 통해 시민이 주도하는 도시 녹화사업을 시작했다. 3월 20일부터 4월 30일까지를 식목월로 선포해 다양한 나무심기 행사를 개최했고, 주민참여 골목길 가꾸기 사업, 주요 도심부 꽃길 조성 사업 등을 통해 시민의 손으로 생활권 주변의 미관을 개선해 나가고 있다. 기존에 걷고싶은도시만들기시민연대와 서울그린트러스트가 시행해온 자투리땅을 녹색으로 바꾸는 공원화 운동과 함께 ‘환경 복지’ 실천에 힘을 보태고 있다. 캠페인의 성공 여부는 시민참여에 달려 있는데, 서울시는 그 답을 교육에서 찾았다. ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인을 추진하는 동시에 교육 프로그램을 마련해 시민의 참여를 끌어내고자 했다. 그 시작점에 ‘시민조경아카데미(이하 조경아카데미)’가 있다. 지난 7월 29일 세 번째 조경아카데미가 막을 내렸다. 작년 7월 첫 선을 보였으니 만 1년이 지났다. 2013년 상반기와 하반기, 그리고 2014년 상반기 매 강연마다 200여 명의 시민이 수강했고, 약 500여 명이 수료했다. 조경아카데미는 서울시와 환경조경나눔연구원(이하 나눔연구원)이 정원 문화 이해 증진과 시민 녹화 의식 함양을 위해 마련한 교육 프로그램이다. 지난해 나눔연구원이 강연을 기획해 커리큘럼과 강사진을 꾸려 시민을 대상으로 하는 조경 강좌 프로그램을 서울시에 제안했고, 서울시가 이를 받아들여 행정적으로 뒷받침하면서 프로그램이 시작되었다. 당초 나눔연구원은 3개월에 걸쳐 진행하는 1회성 프로그램으로 기획했으나 제안을 받은 서울시에서는 매년 상반기와 하반기에 강연을 진행하는 정기 프로그램으로 이를 확대했다. 지난 4월 30일에는 서울시와 나눔연구원이 조경아카데미 운영 MOU를 체결해 내실있는 프로그램 운영 기반 마련을 약속했다. 실천으로 이어지는 조경 교육 시민을 대상으로 하는 조경 프로그램을 지자체가 적극 지원하고 나섰다는 건 고무적인 일인데, 그 배경에는 고개가 끄덕여질만한 이야기가 있다. 사실 조경아카데미가 시작되기 직전, 서울시 푸른도시국은 시민을 대상으로 하는 조경 교육 프로그램을 준비하고 있었다. 2014년부터 상, 하반기로 나누어 4개월씩 실내·외 정원 조성, 실내식물과 조경수의 유지 관리 및 기타전문 분야의 이론과 실습 교육을 병행해 연간 300명의 ‘서울 가드너’를 양성한다는 계획이었다. 그러던 차에 2012년에 나눔연구원이 발족하고 지난해 초 재단법인 인가를 받아 본격 활동을 시작하면서 조경아카데미를 제안한 것이다. 서울시는 2014년을 목표로 계획하고 있었는데, 나눔연구원이 프로그램을 마련해 계획보다 시간을 앞당길 수 있었다. 그렇게 시작된 첫 아카데미가 성료하고 강연이 지속적인 호응을 얻으며 3회째를 마감했다. 조경에 대한 관심이 늘어난 시민들은 보다 심도 있는 교육을 받길 원했고, 서울시는 당초 기획한 교육 프로그램을 개선해 시민정원사 양성 과정을 만들어 지난 8월 8일에 첫 수료식을 치렀다. 서울시는 조경아카데미가 ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인의 중추적인 역할을 수행할 것으로 내다보고 있다. 시민들이 강연을 듣는 것으로 끝나지 않고, 실제 녹색 문화 확산에 주도적인 역할을 하도록 장려하고 있다. 수료생들은 자체적으로 원우회를 조직해 커뮤니티를 활성화하고 있는데, ‘서울광장 꽃 심기’, ‘중랑천 녹색브랜드화’ 등에 참여하고 골목길 가꾸기 사업의 대상지를 할당받아 실제로 사업을 진행하기도 했다. 또한 서울시가 공원 관리의 한정된 인력과 예산을 극복하기위해 추진해온 공원녹지 돌보미 사업에도 원우회가 투입되어 행정력이 미치지 못하는 생활권 주변 녹지를 전담하고 있다. 시민참여 녹화 사업의 모니터링도 담당한다. 조경아카데미를 수료한 한 시민은 “강연으로만 끝났다면 별 의미가 없었을 것 같다. 조경아카데미 이후 사람들이 모여 조경에 지속적인 관심을 가지고 실제로 도시에 도움이 되는 역할을 한다는 점에서 실효성이 높은 프로그램인 것 같다”고 평가했다. 조경아카데미는 녹색 문화 확대를 위한 시민 교육부터 시작해 참여를 끌어내고, 사업의 실행 및 모니터링, 관리까지 이어지는 지속가능한 행정의 우수 사례라 할 만하다. 대중이 공감하는 조경에 대한 고민 나눔연구원은 조경인의 재능을 공유함으로써 지속가능한 환경 조경 복지의 실천을 목표로 하고 있다. 재능공유의 대상을 크게 실무에서 활동하는 조경인, 조경학도, 일반인 이렇게 세 그룹으로 보고, 이들이 조경을 통한 나눔을 실천함으로써 조경에 대한 인식을 제고하고 대중과의 접점을 넓히는 기회가 될 것으로 기대하고 있다. 조경의 영역 중 대중에 잘 알려진 분야를 꼽자면 아무래도 정원을 빼놓을 수 없다. 그 때문인지 조경아카데미의 커리큘럼이 정원에 초점을 두고 있다. 이에 대해 정윤희 사무국장(환경조경나눔연구원)은 “아직까지 시민들이 조경을 통해 기대하는 내용은 정원인 것이 사실이다. 그래서 커리큘럼을 짤 때 이를 간과할 수 없다”

- 완화해야 할 규제의 대상인가, 최소한의 안전장치인가

- 정부가 주택건설 부문의 규제를 대폭 완화하겠다고 나섰다. 국토교통부(이하 국토부)는 시대에 맞지 않는 불합리한 주택 건설 규제를 정비하고 다양한 수요에 맞는 아파트 건설을 유도한다는 명목으로 ‘주택건설기준 등에 관한 규정·규칙’ 일부개정안(이하 개정안)을 마련해 지난 7월 24일부터 입법예고했다. 개정안은 아파트 내 의무 주민공동시설 설치 기준을 완화하고, 공동주택 조경 의무 면적을 폐지하는 내용을 담고 있다. 국토부에서 추진 중인 ‘규제총점관리제’와 1차관이 주재하는 ‘규제개혁지원단 회의’를 거쳐 이번 개정안이 결정되었는데, 김경식 1차관은 “기업 투자를 방해하는 불필요한 규제나 경제적 부담 요소를 지속적으로 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다. 소비자의 선택권을 존중하고, 과거에 도입된 획일적인 규제를 달라진 시대 상황에 맞게 손보겠다는 취지와 함께, 기업 투자를 활성화 하겠다는 의도에서 출발한 것이다. 하지만 조경계 일각에서는 우려의 목소리가 크다. 중복 규정 정비를 이유로 ‘조경 면적’ 폐지 개정안은 “조경 면적은 ‘건축법’에 규정된 바와 같이 조례에 따라 지역 특성에 맞게 확보·설치되도록, 관련 규정(단지 면적의 30/100 설치)을 폐지”한다는 내용을 담고 있다. “다른 법령과 중복·추가 규정된 사항을 정비”한다는 취지다. 이에 대한 조경계의 의견은 분분하다. “공동주택은 건물과 외부 공간으로 이루어지는데, 규정이 사라진다고 녹지가 전부 사라지진 않을 것”이라는 시각이 있는 반면, “생활권 주변의 녹지율이 지금보다 현저하게 떨어질 것이고, 결과적으로 주거 환경에 큰 영향을 미칠 것”이라고 예측하는 이도 있다. 현재 LH가 주관하는 임대주택 사업은 제도적으로 정해진 기준보다 조경 면적이 높거나 비슷한 수준을 유지하고 있다. 대형 건설사의 경우는, 공동주택 단지 내 조경 면적 비율이 기준을 훨씬 웃도는 경우가 많다. 입주자를 모집하기 위해서는 일정 수준 이상을 갖추어야하기 때문이다. 의무 규정이 없더라도 큰 문제는 없을 것이라는 이야기가 나오는 까닭이다. 그러나 ‘대형 건설사와 중소 건설사’, ‘수도권과 지방’ 사이에는 큰 차이가 있을 것이라는 지적이 많다. 이 때문에 녹지를 비롯한 주거 환경의 양극화가 심화될 가능성도 제기되고있다. 조경 면적을 지자체에 일임할 경우, 오히려 기준을 강화하는 것이 지자체 입장에서는 유리하다는 지적도 있다. 지자체 입장에서는 예산을 사용하지 않고도 공공주택이나 건축물 주변에 조성되는 녹지 비율을 늘림으로써 도심 녹지율을 높이는 효과를 기대할 수 있기 때문이다. 하지만 조경 관련 공무원들은 “법적으로 규정해줘야 한다”는 입장을 내비쳤다. 지자체에 일임할 경우, “기준을 담은 조례 자체를 전부 다시 만들어야 하기 때문에 혼란이 예상되고, 상당수의 지자체는 자체적으로 기준을 만들기 위한 인력과 예산이 부족하다”고 토로했다. 기존의 관련법과 규정이 사실상 가이드역할을 해온 상태이기 때문에 행정적인 대책 마련이 필요하다는 것이다. 한 조경가는 “지금 당장은 큰 차이가 없을 수도 있지만, 장기적으로 상황이 어떻게 달라질지는 누구도 알 수 없기 때문에, 공동주택 단지 내에 일정 조경 면적을 확보할 수 있는 최소한의 안전장치인 ‘단지 면적의 30/100’ 조항이 유지되어야 한다”는 입장을 강력히 피력했다. “대형 건설사의 경우도 지금은 기준 이상의 조경 공간을 도입하고 있지만, 입주자들이 원하는 트렌드가 달라지기 시작하면 급속히 조경 공간 축소가 이뤄질 수 있고, 주거 환경의 질 저하로 이어질 수도 있다”는 이야기다. 의무 주민공동시설 설치에 예외 허용 이번 개정안에서 또 하나 논란이 되고 있는 것은, “변화하고 있는 주택건설 환경과 수요에 대응할 수 있는 다양한 유형의 주택 건설”을 유도하기 위해, ‘경로당, 어린이 놀이터, 주민운동시설, 작은도서관 등’을 의무적으로 설치하지 않아도 된다는 ‘예외’ 규정을 포함시킨 점이다. 이용률과 선호도가 낮아 사용되지 않고 방치되는 시설을 최소화하고, ‘소비자의 선호도에 따라 자율적이고 특화된 단지 설계가 이루어질 수 있도록’한 것인데, 입주 후에도 입주민의 2/3 이상이 동의하면 행위신고를 통해 용도를 변경할 수 있도록 하였다. 하지만 입주 후 추가 비용이 소요되는 용도 변경이 어느 정도 이루어질 것인지는 미지수다. 다수의 선택을 근거로, 경로당 없는 아파트 단지, 어린이 놀이터 하나없는 아파트 단지도, 얼마든지 생겨나게 되었다. 사업성에 따라 오히려 늘어나는 시설이 생길 수도 있지만,정반대의 상황도 충분히 발생할 수 있다. 때론 기업에 이익이 되는 시설 위주로 설치될 가능성도 있다. 더구나 다중의 선택으로 소외받는 개인이 생길 수 있다. “구매자가 필요에 의해 선택권을 갖는 건 당연하지만, 불이익을 받는 계층이 생기지 않도록 최소한의 장치는 필요한 것이 아닐까”라는 지적에도 귀를 기울여야할 이유다. 취재 도중, 어린이 놀이터와 관련해서는 낭만적이지만, 순간 고개가 끄덕여지는 의견도 접했다. “아파트는 전월세 입주자도 적지 않은 비중을 차지하고 있어, 구성원 변경 비율이 상당하다. 입주 당시 중년층 이상의 구성이 압도적이어서 어린이 놀이터가 설치되지 않은 곳에 새로 이사를 오게 된 아이가 놀이터하나 없는 단지를 보고 얼마나 속상해할까? 문득 그런생각이 들었다.” 유아숲체험장이나 생태놀이터 등, 아이들의 놀이 공간에 대한 사회적 관심이 더 커지고 있는 상황에서, 집과 가장 가까운 단지 내의 놀이터를 의무 설치에서 제외한 것을 문제로 지적한 이도 있다. 감상적으로 비춰질 수도 있지만, 아이들을 스마트 폰에서 구해내기 위해서라도 실외 놀이 공간을 더 적극적으로 조성해야 한다는 의견도 있었다. 의무 시설 예외 조항과 관련해서는, LH 관계자의 생각도 들어보았다. “아파트마다 구성원의 특성이 달라, 필요한 시설이 다를 수 있다. 아무리 좋은 시설이라도 똑같은 잣대를 일괄 적용하는 것은 어떻게 보면 규제가 될 수 있다. 의무 주민공동시설 설치에 예외 조항을 두는 것은 다양한 변화의 가능성을 제시한다. 그런데 대체되는 자리에 녹지가 확대되면 더 좋은 환경이 조성될 수 있지만, 반대의 결과를 초래할 수도 있다. 한 예로 나무를 한 그루도 심지 않고 외부 공간을 전면 주차장으로 만드는 것도 가능하다.” 면적 대비 저비용의 시설로 대체할 가능성도 배제할 수 없는 만큼, 외부 공간의 질이 떨어질 가능성도 존재한다는 지적이다. 맞바꿀 수 없는 주거 환경의 가치 이번 개정안의 취지 중 하나가 ‘기업 투자를 방해하는 불필요한 규제의 완화’임을 앞부분에서 소개한 바 있다. 조경 산업을 이루고 있는 구성원 역시 기업이다. 이번에 완화해야 할 대상으로 지목된 규제(?)가 지탱하고 있는 시장도 분명 존재한다. 정부의 관심이 대기업 투자에만 집중되어 있지는 않을 것이다. 주거 환경의 질과 직결되는 조경 면적이나 놀이터가 규제의 대상인지도 의문이다. 당장은 큰 변화가 없고, 오히려 새로운 개정안 덕분에 입주자가 더 반기는 아파트 단지가 만들어질 수도 있다. 하지만 맞바꿀 수 없는 가치도 있기 마련이다. 또한 법과 제도는, 때로 아주 중요한 최소한의 안전장치로서의 역할을 한다. 규제 완화의 파도가 ‘건축법’ 제42조에서 정하고 있는 ‘대지의 조경’ 항목에까지 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없다. 아무리 거대한 둑이라도 아주 작은 구멍 하나 때문에 무너질 수 있다. 무너지고 나면, 돌이킬 수 없다. 국토부는 이번 입고예고 기간 동안 폭넓은 의견 수렴과정을 거칠 계획임을 밝혔다. 모쪼록 이번 개정안이 ‘주민공동시설의 자율적인 이용’과 ‘불합리한 규제 완화’뿐만 아니라, ‘공동주택단지의 주거 환경의 질’을 높일 수 있는 공감대 형성의 기회도 될 수 있기를 기대해 본다.

- 자연과 기술의 공존, 내일의 서울을 엿보다

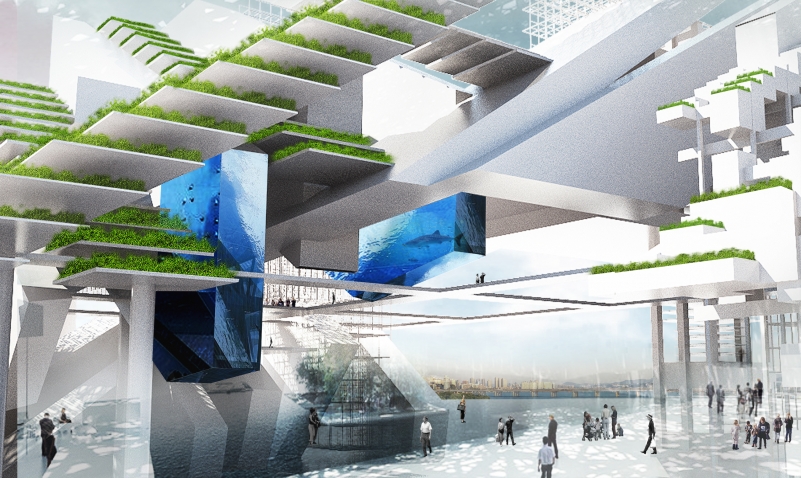

- 지난 8월 5일부터 17일까지 2014 바이오 디지털 시티Bio-Digital City 한국·프랑스 국제 행사가 개최되었다. 2012년 파리의 팔레 드 도쿄(주제: What does the future hold for living and digital technologies in the city?)에서 최초로 개최된 바이오 디지털 국제행사는 2013년 파리 라빌레트 국립과학관(주제: Invention of an international center of experiments on high-tech urban agriculture)에 이어 2014년 서울시 시민청(주제: Tomorrow’ Seoul Project, urban agriculture architecture)에서 열리게 되었다. 서울 특별시와 주한 프랑스대사관이 공동주최하고, 서울문화재단 및 서울시 시민청과 주한 프랑스문화원이 공동주관한 이번 행사에는 건축, 도시, 조경 등의 디자인 전공자와 첨단 미디어 전공자가 함께 서울의 미래도시 환경을 고민하는 10일간의 MediArchi(Media +Architecture) 워크숍이 열렸다. 뿐만 아니라 일반 시민에게 공개되는 자연과 기술의 공존에 관한 전문가 심포지엄 및 Bio-Digital Art & Architecture, 5 Artists + 5 Architects 전시회가 함께 개최되었다. MediArchi Workshop ‘내일의 서울 프로젝트, 도시농업건축’이라는 주제로 열린 이번 워크숍에는 프랑스 라빌레트 국립건축대학장 마제랑Jean Magerand 교수, 프랑스 몽펠리에 국립건축대학 클레르 베이Claire Bailly 교수, 프랑스 건축사회 백승만 회장(영남대학교 건축학부 교수) 및 전문 튜터 등 10여 명의 전문가가 참여했다. 그리고 40여 명의 디자인 및 미디어 전공의 국내외 학생이 참가했다. 당산, 여의도, 이촌, 압구정을 대상지로 한 4개 조는 각각 2~3개 팀으로 구성되어 10일간의 워크숍을 통해 아이디어를 발전시켰다. 워크숍의 마지막 날인 14일, 11팀이 최종 결과물을 3~5분의 동영상과 3D 프린터 모형으로 제출했고 심사위원들은 3팀을 선정해 시상했다. 서울문화재단 대표이사상은 도시 인프라에 의해 단조로워진 도시 경관에 다양성을 부여하고 자동화 관리 시스템을 도입한 Striped Farming City 팀(Emilien Gohaud, 오하나, 이서영)이 수상했다. 주한 프랑스문화원장상은 큐브 형태의 요소를 도입하여 농업을 도시로 끌어들인 Weave 팀(김지은, 백정기, 정유진, 현진선)이 수상했으며, 주한 프랑스대 사상은 주거, 상업, 문화 및 농업을 결합한 대규모 단지를 설계한 Turf City 팀(김도희, 배진솔, 신용환, 이희승, 정태권)이 수상하였다. 수상한 작품은 2015년 파리 라빌레트 국립 과학관에 전시될 예정이다. 최종 결과물을 동영상과 3D 프린터 모형으로 발표하는 것은 이례적인 방식이었다. 이러한 시도에 대해 행사를 주최한 백승만 회장은 “이번 워크숍은 건축과 첨단 미디어 전공자의 융합을 시도하고 3D 프린터와 동영상 작업을 활용한 보다 진보적인 기술을 통해 건축 작업을 표현하고자 했다”고 이유를 밝혔다. 결과물은 신선했고, 패널보다 받아들이기 수월한 부분도 있었다. 다만 10일이라는 짧은 기간과 결과물의 수준을 고려했을 때, 시각적 자료를 생성할 시간을 오히려 아이디어를 다듬는 데 할애했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남았다. 이번 행사는 ‘도시농업건축’을 통해 서울의 도시 환경을 설계하는 것을 목표로 했다. 그런데 이 ‘도시농업건축’이라는 용어가 다소 생소하다. 도시농업은 그 환경과 목적에 따라 다양하게 정의되고 있지만 크게는 도시에서 이루어지는 작물 생산 활동을 의미하며, 이를 통해 얻을 수 있는 공동체의 가치에 의미를 부여한다. 도시농업이 이루어지는 장소는 텃밭이 될 수도, 건물옥상이나 내부가 될 수도 있다. 그런데 “도시 생활 공간에 적합한 주거 기능과 농업 기능이 결합된 새로운 건축 유형”이라는 주최 측의 설명은, 건축에 도시농업을 결합했다는 점에서 기존의 옥상녹화나 수직 농장Vertical Farm과 별반 다르지 않다. 학생들도 도시농업을 건축과 결합함에 있어서 도시농업의 다원적 기능을 적극 활용하기보다는 주로 생산적 측면이나 환경적인 측면으로 접근하는 한계를 보였다. 하지만 도시농업을 활용하여 한강변의 재생을 고민하는 등의 시도는 인상적이었다. Bio-Digital Art & Architecture Exhibition 국제워크숍과 함께 개최된 ‘Bio-Digital Art & Architecture’ 전시회에서는 국내 예술가 김진아, 김형기, 오화진, 이병찬, 최우람과 건축설계사무소 dmp, KyOsks, SCALe, System LAB, Unsangdong이 ‘바이오 디지털’이라는 주제를 가지고 한자리에 모였다. 작품은 8월 5일부터 17일까지 13일간 서울시 시민청지하 1~2층의 갤러리에 전시되었다. 이번 전시는 자연과 기술의 융합을 고민하는 작가들의 작품을 한 자리에서 만나볼 수 있는 기회였다. 특히 예술과 건축에 바이오 디지털 요소를 결합하여 또 다른 새로운 기술과 생물학적 형태를 표현하는 방식이 신선하게 다가왔다. 다만 전시장 내 작품의 배치가 산만하고 설명이 부족했던 점이 아쉬움으로 남는다. 자연과 기술의 공존 바이오 디지털 국제 행사는 프랑스와 한국 정부의 지원을 통한 국가 간 협력기반 조성사업STAR program의 일환으로 진행되었다. 이번 국제 행사에 이어 2015년 파리 라빌레트 과학관 국제 행사가 기획되어 있으며, 이를 통해 미래 도시환경에 대한 양국 간의 교류를 증진시켜 나갈 계획이다. 최근 ‘자연과 기술의 공존’이라는 이슈는 지속가능성 및 회복탄력성 등의 키워드와 결합되어 국제적인 화두가 되고 있다. 앞으로 계속될 바이오 디지털 시티 국제 행사에서 자연친화적 미래도시 환경의 새로운 실마리를 발견하길 기대해 본다.

- 장소 특정적 식재

- 열대우림에 잔디밭을 조성한다면? 고개가 갸웃거린다. 지역의 맥락을 고려하지 않은 싱가포르의 조경 사례다. 지난 7월 30일 제일모직 건설사업부 조경디자인 그룹(구 삼성 에버랜드)의 렉처 시리즈 강연자로 나선 황윤혜 교수(싱가포르 국립대학교 조경대학원)는 “싱가포르는 선진문화를 받아들이는 데 적극적인 태도를 취하지만 정작가지고 있는 자원을 간과하는 모순이 발생하고 있다”고 지적했다. “미국의 대학 캠퍼스에서 잔디밭은 없어서는 안 될 굉장히 중요한 장소로 문화적, 사회적, 교육적 가치가 높은 곳이다. 반면 싱가포르에서 잔디는 1년 내내 녹색이지만 앉아있는 사람을 찾기 어렵다. 잔디 관리를 하는 사람들만이 밟는 공간이다.” 고온다습한 열대 기후의 싱가포르는 식물 생육 조건이 좋아 나무가 크고 우거진다. 잔디 문화는 이러한 정글에서 볼 수 없는 모습인데, 90% 이상의 녹지가 이 지역의 맥락을 고려하지 않고 영국 풍경화식 정원을 모방하는 데 그치고 있다는 것이다. 이날 황 교수는 조경이 타 디자인 분야에 비해 강조되는 특징으로 장소 특정성을 꼽았다. 지역에 따라 문화와 환경, 관심사가 각기 다른데, 이에 대한 이해를 바탕으로 접근하는 것이 장소 특정성의 기본 방향이라고 설명했다. 황 교수는 장소 특정성의 개념을 네 가지 키워드로 구분하여 설명한다. 범지구적으로 생각하고 지역적으로 행동하라. 서로 다름, 부조화, 다양성을 존중해야 한다. 디자이너가 꿈꾸는 계획이 아니라 대상의 요구를 충족해야 한다. 과정과 실행을 중요시한다. 특히 경제적으로 어려운 지역의 주민에게 조경가가 생물 다양성이나 녹지가 주는 삶의 여유로움을 이야기하는 것은 맥락에서 벗어나는 행위라고 경계했다. “그들에겐 큰 공원을 갖는 것보다 먹고 사는 것이 더 중요한 문제다.” 이렇듯 주어진 맥락 안에서 문제를 제기하고 해법을 제시하는 것이 조경가의 역할이라는 설명이다. 황 교수는 지난 5년간 동남아시아 도시(싱가포르, 마닐라, 프놈펜 등)에서 추진해 온 세 가지 연구의 과정을 ‘자생경관과 저관리 조경’, ‘의식주 조경과 생존 조경’, ‘고밀도 도시를 위한 다기능 조경’이라는 주제로 설명했다. ‘자생 경관과 저관리 조경’ 연구의 연장선에서 시작한싱가포르 국립대학교 건축대학 옥상 경관 프로젝트는 ‘열대우림의 잔디밭 깎기를 멈추고 그냥 두면 어떻게 될까’하는 호기심에서 시작되었다. 이 옥상은 1년 뒤근사한 정원으로 탈바꿈했고, 생물 다양성을 품는 생태적 능력도 월등히 향상되었다. “시간에 따른 자연의 변화를 수용하고 관리의 일부를 설계 원칙으로 고려하려는 시도는 어렵지만 가치 있는 일이다.” 황 교수는또한 건물의 옥상이 이러한 자생식물을 활용한 서식지로 이용된다면 작은 도시 국가의 생태적 징검다리로서 역할을 할 수 있을 것이라고 설명했다.프놈펜에는 프랑스 NGO가 저소득층 아이들의 자립을 위해 설립한 PSE 직업기술학교Pour un Sourired’nfant가 있다. 이곳은 기부를 통해 운영되고 있는데,3천 명이 넘는 학생에게 제공할 식자재를 해결하는 데 어려움이 있었다. 황 교수가 이끄는 싱가포르 국립대학교 연구 팀은 이러한 실정을 파악하고 이용되지 않는 외부 공간을 활용해 키친 가든을 만들어가기 시작했다. 버스 대기장으로 쓰이던 공터는 세 가지 식물이함께 자라는 고성능 농장으로 변모했고, 오토바이 주차장의 지붕과 벽면, 트렐리스를 이용해 다양한 농작물을 생산할 수 있게 했다. 교사와 학생도 함께 참여하면서 캠퍼스 곳곳에 버려진 공간이 식재료를 얻는 공간이 되었다. 텃밭은 요즘 정원에 공식처럼 등장하는 요소지만, 지역적 맥락을 고려하여 정말 필요한 부분을 채웠다는 점에서 그 의미가 남다르다. 도시 국가인 싱가포르는 빠르게 개발되고 고밀화가 점점 심화되고 있다. 황 교수는 이렇게 고밀화 된 도시를 위해 부족한 땅을 보다 효율적으로 이용하는 방법으로 ‘다기능 조경’의 적용을 제안했다. 싱가포르 아파트의 단지 구조는 외부가 녹지로 둘러싸여 있고 안에는 아스팔트 주차장이 있는데, 그 주차장 면적이 축구장 몇개 규모에 이르기도 한다. 황 교수는 아파트 단지 내 주차장이 낮엔 대부분 사용되지 않는다는 데 착안하여, 주차장에 공원과 놀이터의 기능을 더한 다기능 주차장을 제안했다. 이렇듯 조경 공간이 여러 가지 기능을 품을 수 있도록 계획하는 것이 고밀도 도시를 살아가는 조경가의 역할이라는 것이다. 올해 렉처 시리즈의 대 주제는 ‘조경 식재의 새로운 담론’이다. 그간 주로 이야기되어 왔던 식물의 생리나 관리보다는, 도시적 차원에서 식물의 이용과 전략을 강조한 황윤혜 교수의 강연은 식재 부문에서 자칫 소홀할 수 있었던 사람과 장소에 대한 중요성을 재환기했다는 점에서 의미있게 다가왔다.

- 부활의 정원

- 중국 중앙정부가 주최하고 중국풍경원림학회 등이 주관한 ‘국제원림박람회 설계공모전’에서 하명종(AIN Associates 대표)+신상섭(우석대학교 교수)+정룡(람정제주개발)컨소시엄의 ‘부활의 정원’이 당선작으로 선정되었다. 30여개 국가에서 900여 작품이 출품된 이번 공모전은‘생태 원림, 그린 생활’이라는 주제 아래 쓰레기 매립장에 대한 생태적·경관적·문화적 재생에 대한 아이디어를 모집했다. 하명종 컨소시엄의 작품 외에 중국의 ‘The Regrowth Garden(張建林)’, 미국의 ‘Happy Valley Garden(Christopher Counts)’, 독일의 ‘GreenWater Vortex (Staffan Robel) 등 9개 당선작은 향후 1년간 실시설계 및 시공 과정을 거쳐 ‘2015 중국 무한 국제정원박람회’에 설치된다. 이 박람회는 2015년 9월말부터 2016년 4월말까지 중국 호북성 무한시武漢市에서 개최될 예정이다. 본지는 당선자인 하명종 대표로부터 작품 소개글을 받아 수록한다. - 편집자 주 궁궐이나 사대부집의 조경을 우리의 조경이라 내세우고 있지만, 그것은 일부분일 뿐 결코 우리를 대표하는 조경이라 할 수 없다. 우리 민족의 정체성은 오히려 소박한 가옥 안에, 투박한 장독대 밑에 내재되어 있다. 앞마당과 뒤뜰, 초정과 연못, 돌탑 등 우리의 정서를 자극하는 장소에는 우리 조상들의 자연을 대하는 지혜가 담겨있다. 우리 조상들은 자연과 상극하는 행위를 지양했다. 모든 건축과 조경 행위에는 자연과의 상생을 추구하는 자연 존중 사상이 밑바탕에 깔려 있었다. ‘부활의 정원’에 담고자 한 것은 바로 이 자연 존중 사상이다. 우리가 제시하는 정원은 쓰레기 매립장 위에서 자연과 함께 다시 태어난다. 그리고 이 정원은 사람을 다시금평화롭고 여유롭게 만드는 공간, 즉 부활의 정원이 될 것이다. 이를 위해 한국의 정원에 담긴 겸손, 소박, 해학, 넉넉한 품성 등을 생태 미학과 연계시켰다. 한국적 정원 요소들을 모티브로 하여 인공적인 것을 최대한 자제하고, 친환경적으로 제작한 제반 구조물은 그 자체로서 비오톱의 기능을 담당하며 지속가능성을 가진다. 자연 앞에서의 겸손 우리는 자연에 기대고자 하는 요소들을 나열함으로써 자연 앞에서 한없이 낮아지기를 소망했다. 가공하지 않은 돌, 나무, 억새 등 화려하지 않은 식물들로 마당을 꾸몄다. 기초를 엉성하게 한 돌담을 두르고 장작더미를 쌓은 것 같은 목담도 마련했다. 세월이 흐르면 이 목담은 생명들의 귀중한 보금자리가 될 것이다. 텃밭도 갖추었다. 텃밭은 인간의 욕심이 개입되지 않은 자연과 인간의 공생 공간이 될 것이다. 우리의 초가를 모티브로 한 초당과 초정은 지붕에 빗물저장고를 설치하여 저면관수底面灌水 할 수 있도록 만들고, 억새, 금낭화등 초화류를 심었다. 혹시 한 달 이상의 가뭄이 지속되면 지붕에 물을 뿌려 빗물저장고를 채워주면 그만이다. 작은 생태 연못을 마련하고 그 초입에 옥류천을 설치하였다. 옥류천은 암반을 타고 흐른다. 작은 물줄기가 공명통을 울리며 물소리를 내고, 바람에 사각대는대나무 잎사귀 소리와 어울린다. 울타리는 나뭇가지로 둘렀다. 돌담도 좋고, 흙담도 좋지만, 가장 소박하고 겸손한 형태를 취했다. 담은 상징적 경계의 의미만으로도 충분하다. 초당에는 연기를 피웠다. 아침저녁으로 오르는 연기는 집안의 평안을 의미한다. 뒤꼍에는 닭장을 만들고 살아 있는 닭 두 마리를 두었다. 평화로 이 모이를 줍는 이들은 작은 마당 생태계의 조절자 역할을 한다. 자연스러운 정원 부활의 정원은 저관리형으로 계획되었다. 연못의 물은 순환되어 증발량 정도의 공급이면 지속가능하다. 식물의 수분 공급은 가급적 빗물을 이용한다. 장독대의 옹기를 활용한 플랜터를 설치하고 저면관수 체계를 만들어 소박하고 지속가능한 체계의 녹색 공간을 창출한다. 조명은 초당 안을 밝히는 작은 등 하나면 족하다. 저녁 무렵 툇마루에 앉아 달과 별들을 바라보는 즐거움을 빼앗고 싶지 않았다.자연은 자연스러워야 한다. 스스로 진화하고 변화하는 생명력이 넘치는 자연은 인간이 거주할 수 있는 최고의 공간이다. 이렇게 자연스러운 공간을 만드는 것은 눈에 아름다운 공간을 만드는 것보다 훨씬 더 중요하다.

- ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전시회

- ‘이상향理想鄕’은 동서고금을 막론하고 가장 오랫동안 애호되었던 회화의 주제 가운데 하나다. 국립중앙박물관(관장 김영나)은 지난 7월 29일부터 산수화 속 이상향의 모습을 찾아보는 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’전을 개최한다. 이번 전시에는 국립중앙박물관, 삼성미술관 리움, 미국 메트로폴리탄 박물관, 중국 상하이박물관, 일본 교토국립박물관 등 국내외 주요 박물관에 소장되어 있던 산수화 총 109점을 한자리에 모았다. 국립중앙박물관은 동아시아 회화의 큰 흐름 속에서 형성된 이상적인 삶과 사회의 모습을 찾아보려는 시도로 이 전시를 기획했다고 한다. 정선鄭敾과 김홍도金弘道, 이인문李寅文, 안중식安中植, 장욱진張旭鎭 등 각 시대를 대표하는 화가들의 작품과 함께 국내에 처음 전시되는 중국과 일본의 명작 42점까지 한·중·일의 정통 산수화를 한 자리에서 감상하고 비교할 수 있는 기회가 될 것이다. 특히 18세기 조선 화단에서 쌍벽을 이룬 이인문과 김홍도의 대작 산수도가 모처럼 대중에게 공개된다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 무려 8.5m에 달하는 모습 전체를 한눈에 담을 수 있으며 ‘삼공불환도三公不換圖’ 역시 대작의 면모가 여실히 드러나도록 8폭 전체를 전시하였다. 이는 이번 특별전의 가장 큰 특징 중의 하나로, 이외에도 대작들의 전 장면을 한눈에 감상할 수 있도록 구성하였다. ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’ 전은 프롤로그와 에필로그 그리고 총 5부로 구성되었다. 프롤로그 청정한 세계, 산수山水는 노영魯英의 ‘담무갈·지장보살예배도’를 통해 고려시대 산수화의 전통을 살펴본다. 1부 절경의 이상화, 소상팔경瀟湘八景은 중국 호남성湖南省의 동정호洞庭湖 일대 8가지 절경을 이상화한 산수화를 다룬다. 가장 이른 시기의 소상팔경도瀟湘八景圖 중 하나로 꼽히는 작품인 하규夏珪의 ‘산시청람山市晴嵐(미국 메트로폴리탄 박물관 소장)’이 소개되며, 중국 명대明代를 대표하는 화가인 문징명文徵明의 ‘소상팔경도’ 등 중국 남송~명대에 이르는 대표작을 감상할 수 있다. 이 상경理想景을 표현한 산수화의 상징이 된 ‘소상팔경도’를 통해 명승지를 모아서 그리는 ‘팔경문화’가 동아시아 회화사에서 어떤 의미로 상호연관 되는지도 확인할 수 있다. 2부 현인이 노닐던 아홉 굽이, 무이구곡武夷九曲은 옛 현인賢人이 머물던 곳을 이상화한 대표적인 예를 소개한다. 무이구곡은 성리학이 정착한 당시 조선에서 성행하던 주제로서, ‘무이구곡도武夷九曲圖’는 성리학性理學을 집대성한 주자가 노닐던 중국 무이산의 자연 경관을 그린 산수화이다. 당시 우리 땅 곳곳에 ‘구곡九曲’을 설정하고, 글과 그림으로 남기던 선비들의 특성을 볼 수 있다. 3부 태평성대를 품은 산수는 조선 문화 예술의 부흥기인 18세기, 지식인들이 꿈꾼 사회상을 담은 산수화를 만나볼 수 있다. 이인문의 ‘강산무진도江山無盡圖’는 자연과 사회, 그리고 개인이 서로 평화롭게 어울려 생활하는 이상적인 세계를 그리고 있다. 반면 필자 미상 ‘태평성시도太平城市圖’는 산수의 비중이 작은 대신, 화려한 건물을 배경으로 인물 군상의 다양한 삶이 적극적으로 부각된 도시의 경치를 그리고 있다. 4부 자연 속 내 마음의 안식처는 속세를 떠나 자연에 귀의하고자 한 선비들의 ‘은거’의 삶을 그린 다양한 작품이 소개된다. 이를 대표하는 인물이 바로 도연명의 귀거래사歸去來辭를 주제로 한 ‘귀거래도歸去來圖’(미국 메트로폴리탄박물관 소장)는 우리에게도 매우 친숙한 작품이다. 김홍도는 자연과 함께 한 삶을 정승의 자리와도 바꾸지 않겠다는 의지를 ‘삼공불환도’를 통해 장대하게 담아냈다. 5부 꿈에 그리던 낙원樂園은 도가道家에서 추구했던 이상향, 즉 낙원이 주제다. 도연명의 ‘도화원기桃花源記’의 무릉도원은 그들이 추구한 인간 본성에 따라 소박하게 살아갈 수 있는 이상향을 담고 있다. 흥미로운 것은 조선의 마지막 화원 안중식安中植의 ‘도원행주도桃源行舟圖’, 중국 화가 정운붕丁雲鵬의 ‘도원도’(중국 상하이 박물관 소장)나 일본의 근대화가 도미오카 뎃사이富岡鐵齋의 ‘무릉도원도武陵桃源圖’(일본 교토국립박물관 소장)와 같이 시대를 초월한 한·중·일 도원도에서 이러한 특징을 모두 찾아볼 수 있다는 점이다. 마지막 에필로그에서는 또 다른 이상향이라는 주제로, 일제강점기와 한국전쟁, 그리고 급격한 산업화를 겪으면서 혼란스러운 사회를 벗어나 일상의 안식을 누릴소박한 이상향으로 산수를 택한 작가들의 작품으로 구성되었다. 특히 ‘풍경’은 장욱진의 미공개작으로 이번 전시를 통해 처음 만나볼 수 있다. 서양식 유화로 동서양의 모습이 혼재된 낙원을 그려낸 여류화가 백남순白南舜의 ‘낙원樂園’도 주목할 만하다. 이번 특별전 ‘산수화, 이상향을 꿈꾸다’에서는 이처럼 시대를 아우르는 대표적인 산수화를 통해 옛 사람의 마음의 눈으로 본 이상향이 시대와 지역에 따라 어떻게 다르고 또 유사한지 살펴볼 수 있는 흥미로운 기회가 될 것이다.

- 런던 도심에 펼쳐진 책, 북벤치

- 지난 7월 2일 책 모양의 벤치들이 런던에서 그 모습을 드러냈다. 펼쳐진 책 모양의 50개 벤치는 모두 다른 예술가들이 그림을 그려넣어 지나가는 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 영국의 문맹률을 낮추기 위해 설립된 국가 자선 단체인 영국 국립 독서 재단National Literacy Trust이 공공미술 행사 기획사 중 하나인 와일드 인 아트Wild in Art와 함께 ‘북스 어바웃 타운Books about Town’ 캠페인을 주최했다. 이 벤치들은 영국의 문화유산을 기리고 독서를 장려하기 위해 북스 어바웃 타운 캠페인의 일환으로 설치된 것이다. 런던의 시민들과 여행객들은 그들이 좋아하는 책에 앉을 기회를 누리게 된다. 벤치의 이야기들은 『나니아 연대기: 사자, 마녀 그리고 옷장The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe』이나 『피터팬』과 같은 유명한 동화에서부터 『1984』나 『트리피드의 날The Day of the Triffids』과 같은 고전 소설까지 다양한 분야의 책에 뿌리를 두고 있다. 셜록 홈즈, 제임스 본드와 같이 사랑받는 주인공들 역시 벤치에 등장한다. 이번 북스 어바웃 타운 캠페인에는 다수의 대표적인 예술가들과 작가들이 참여했다. 전설적인 예술가인 랄프 스테드먼Ralph Steadman은 『거울 나라의 앨리스Through the Looking Glass』 벤치에 그가 수상했던 일러스트-스테드먼은 1972년에 『이상한 나라의 앨리스』의 일러스트로 프란시스 윌리엄스 책 일러스트상(Francis Williams Book Illustration Prize)을 받았다-를 재탄생시켰다. 영국 국립 독서 재단의 대사인 악셀 쉐플러Axel Scheffler가 줄리아 도날드슨Julia Donaldson과 함께 그들의 작품에 나온 캐릭터들을 벤치에 그려넣으면서 전에는 볼 수 없었던 조합을 만날 수 있다. 북스 어바웃 타운은 벤치를 구경하며 산책을 즐기는 사람들을 위해 네가지 트레일 코스를 만들고 지도를 제공하고 있다. 그리니치 트레일Greenwich trail, 시티오브 런던 트레일City of London trail, 리버사이드 트레일Riverside trail, 블룸즈버리 트레일Bloomsbury trail을 따라가면 50개의 벤치와 런던의 중심지를 모두 돌아 볼 수 있다.이 벤치들은 9월 15일까지 전시 될 예정이며, 10월 7일에는 영국 소외 계층의 문맹률을 낮추기 위한 자금 마련을 목적으로 벤치 경매가 사우스뱅크 센터Southbank Centre에서 개최된다. 50개의 벤치의 사진과 작품 및 예술가, 설치된 위치 이외에도 새로운 소식과 이벤트가 북스 어바웃 타운 홈페이지(www.booksabouttown.org.uk)에서 제공되고 있다.

- 구르고 넘어지는 즐거움

- “여기서 보드를 타면 죽을 수도 있어요.” 이 섬뜩한 경고는 전시를 기획한 작가, 맙소사(김병국)가 오프닝 토크에서 한 말이다. 전시의 제목은 ‘타기 좋은 형태’. 제목과 다소 어울리지 않는 엉뚱한 설명이라고 생각했다. 하지만 찬찬히 그의 설명을 더 들어보니 고개가 끄덕여졌다. 스케이트 보더를 위한 공간을 제시한 ‘타기 좋은 형태’ 전은 공간에 대한 일상적 사고를 뒤집는 실험이다. ‘도시를 내 마음대로 디자인할 거야’ 지난 8월 1일부터 24일까지 서울 종로구 자하문로의 갤러리 팩토리에서 ‘타기 좋은 형태’ 전이 열렸다. 스포츠의 한 종목을 넘어 젊은이들 사이에서 문화 아이콘으로 떠오르고 있는 스케이트보드에 대한 전시인 만큼 각양각색의 개성이 뚜렷한 젊은이들이 오프닝 토크를 찾았다. 작품이 전시의 주인공이고 관람객은 손님에 불과한 일반적인 전시와는 달리, ‘타기 좋은 형태’에서는 관람객이 전시의 주인공이다. 전시를 찾은 젊은이들은 전시 공간에서 자유롭게 보드를 타고 큰 소리로 음악을 들으며 즉흥적으로 낙서를 하기도 했다. 앉아서 타는 사람, 전문적인 기술을 시도하는 사람, 전혀 예상하지 못한 구석에서 보드를 타는 사람 등 보드를 타는 방법도 각양각색이었다. 하프 파이프(스케이트보드, 인라인 스케이트, BMX 등에서 사용되는 곡면을 가진 구조물), 플로어, 경사면, 핸드 레일 등 단순한 설치 구조물로 구성된 ‘타기 좋은 형태’는 관람객의 행위에 따라 공간의 성격이 계속 변화하고 진화했다. 갤러리 팩토리의 홍보라 디렉터는 “보드를 타는 친구들에게서는 ‘도시를내 마음대로 디자인할 거야’라는 정신이 느껴진다”며 전시를 기획하게 된 이유를 설명했다. 보더에게 몸의 상처는 영광이다 스케이트 보더들은 깨끗하고 안전하고 편리한 공간보다는 비일상적이고 낯선 공간에 매력을 느낀다. 한 예로 레드불Red Bull의 스케이트보드 팀은 세계 각 도시를 스케이트보드를 타고 탐방하며 영상과 사진을 올리고 있다. 그들이 각 도시에서 스케이트를 타는 공간은 유명한 랜드마크가 아니라 대개 버려진 골목과 망가진 기물 사이다. 다소 과격한 표현이지만 ‘보드를 타다가 죽을 수도 있는 공간’이 ‘타기 좋은 형태’라는 이유는 여기에 있다. 홍보라 디렉터는 “보더들은 몸에 상처가 나는 자체를 영광으로 여긴다”고 말했다. 스케이트 보더들은 안전의 규칙을 뛰어넘어 ‘타기 좋은 형태’를 찾는다. 우리에게 익숙한 ‘앉기 좋은 형태’, ‘눕기 좋은 형태’, ‘걷기 좋은 형태’ 등은 안전하고 편리하지만 새롭고 신선하지는 않다. ‘타기 좋은 형태’가 가진 비일상적이고 일탈적인 매력에 보더들은 구르고 넘어지며 위험을 즐긴다. ‘타기 좋은 형태’ 전에서 한 가지 아쉬웠던 점은 갤러리의 공간이 협소해 스케이트 보더들이 다양한 기술과 움직임을 구사하는 데 제약이 있었다는 점이다. 좁고 답답한 갤러리를 탈출해 고즈넉한 통의동 골목을 달리는 스케이트 보더들의 모습을 상상해 봤다. 갤러리를 넘어 그들만의 방식으로 도시를 디자인하는 보더들의 작품이 기대된다.

- 3차원 미로

- 미국 워싱턴에 위치한 내셔널 빌딩 뮤지엄National Building Museum은 1882년에 준공된 역사적인 건물이다. 이 건물의 대강당Great Hall은 그동안 건축계 주요인사들의 강연 시리즈, 건축적 설치 미술, 지역 커뮤니티 행사 등 다양한 이벤트를 위한 공간으로 활용되어왔다. 이번에는 덴마크 건축설계사무소인 BIGB jarke Ingels Group가 설계한 새로운 미로maze를 위한 무대로 활용되었다. 가로세로 60피트×60피트(약 18m×18m), 높이는 18피트(5.5m)의 규모를 자랑하는 이 거대한 미로는 그동안 외부 공간의 한 요소로 사용되었던 여느 미로와는 그 형태가 다르다. 17~18세기 유럽의 미로 정원, 생울타리 미로hedge maze 그리고 현대 미국의 옥수수 밭 미로corn maze에서 영감을 받았다는 이 새로운 미로는 내셔널 빌딩 뮤지엄의 대강당의 서쪽 코트에 설치되어 지난 7월 4일부터 9월 1일까지 전시되었다. 미로와 팬옵티콘 흔히 ‘미궁에 빠지다’는 표현을 쓴다. 종이 위의 2차원 형태의 미로 게임을 풀거나, 미로 정원과 같은 3차원 형태의 미로 속으로 들어가면, ‘끝이 안 보인다, 빠져나가는 길이 있기는 한가’ 혹은 ‘분명 왔던 곳 같은 데…’와 같은 생각을 하게 되기 마련이다. 그러나 BIGMaze는 그 안으로 깊숙이 들어가면 갈수록 빠져나갈 수 있는 확률이 커지도록 설계되었다. 책임 디자이너 비아르케 잉엘스Bjarke Ingels는 기존의 미로를 보며, “만약 보통의 미로를 여행하는 시나리오를 뒤집어서, 팬옵티콘panopticon같은 기능을 적용한다면 어떨까” 그리고 “이 뒤집힌 시나리오를 통해 내가 여행하고 있는 미로의 구조를 더 잘 이해할 수 있다면”과 같은 질문을 하는 데서 이 프로젝트가 시작되었다고 했다. 팬옵티콘이란 1791년 영국의 철학자 제러미 벤담 Jeremy Bentham이 죄수를 효과적으로 ‘감시’할 목적으로 고안한 원형 감옥이다. ‘모두’를 뜻하는 ‘pan’과 ‘본다’는 뜻의 ‘opticon’을 합성한 것으로 ‘모두 다 본다’는 의미를 가지고 있다. 그러니까 ‘진행되는 모든 상황을 한눈에 파악할 수 있는 능력’이 벤담이 고안한 감옥의 본질적인 특징이다. 그렇다면 이 ‘모두 다 본다’라는 개념이 이 새로운 미로에는 어떻게 적용되었을까? 우선 보통의 평면형 미로는 하나의 입구가 있고 하나의 출구가 있으나, 마치 수만 가지의 길이 있을 것처럼 느껴진다. 그 평면의 미로를 3차원으로 들어 올려 벽으로 구성된 3차원의 공간을 만든다. 마지막으로 아이스크림을 떠먹듯이 미로의 한 가운데가 움푹 들어가도록 파내면 BIG Maze의 구조가 완성된다. 미로의 입구에 들어서는 순간에는 높은 외벽으로 인해 내부를 볼 수 없지만, 미로 속으로 들어가면 갈수록 벽이 서서히 낮아지면서 미로의 구조가 드러난다. 미로의 벽이 어린이들이 느끼기에도 전혀 갑갑하지 않을 만큼 낮아지면 중심부에 도착한 것이다. 그 순간 사람들은 어떻게 중심부에 들어오게 되었는지, 그리고 어떤 길로 가야 이 미로를 빠져나갈 수 있는지를 360도의 시야를 통해 알 수 있다. 역발상의 즐거움 잉엘스는 “이 미로를 만들면서도 사람들이 정말 재미를 느낄지는 확신할 수 없었다”며 미로라는 고전적인 소재가 사람들에게 식상하게 다가서지 않을까 우려했다고 한다. 그러면서도 “우리는 대본을 쓰지 않는다. 단지 무대를 만들어줄 뿐이다”라며 지금까지와는 전혀 다른 미로를 설계한 것에 대한 자신감도 내비쳤다.팬옵티콘의 숨은 의도는 교도관 없이도 죄수들 스스로를 감시하는 감옥을 만들어내는 것이라고 한다. 독일의 사회학자 막스 베버Max Weber는 이 개념을 감옥과 같은 감시 시설에만 국한하지 않고, 군대의 병영이나 병원, 학교나 공장 등에도 적용하여 우리 사회에 은연중에 퍼져있는 권력과 감시의 시스템을 해석한다. 반면 이 ‘뒤집힌 시나리오’에서는 팬옵티콘의 감시 기능을 통해 우리가 미로에서 느끼는 두려움을 알아가는 즐거움으로 바꾸어 준다. “중심으로 가는 길을 찾아내고 안도의 한숨을 내쉴 때, 미리 도착해 있는 사람들이즐거운 시간을 보내고 있음을 단번에 알아챌 것”이라는 잉엘스의 말을 들으면, 분명 사람들은 이 미로를 빠져나가기 보다는 어떤 방향으로 여행할까라는 생각을 하는 것 같으니 말이다.

- [시네마 스케이프] 프란시스 하

- 다음은 한 가상 인물에 대한 정보다. ‘대전에서 출생 후 18세까지 거주 - 25세까지 서울 거주 - 약 3년간 강원도 거주 - 32세까지 미국 거주 - 37세까지 서울거주 - 45세까지 분당 거주 - 최근 세종시로 이주.’ 이 가상 인물에 대해 ‘강원도에서 군 생활을 한 남자로 유학을 다녀온 후 서울에서 취직했고 결혼 후 분당에서 살다가 최근 근무지가 세종시로 이전하게 된 공무원이나 연구원’이라고 추측해볼 수 있다. 한 사람의 지리적 이동 경로는 단순한 발자취를 넘어 개인의 많은 것을 내포한다. 일터와 거주지가 조금 멀더라도 자녀 교육을 위해 특정 동네를 고집하는 사람도 있고, 반려견을 위해 쾌적한 교외 생활을 계획하는 사람도 있다. 나이들면 전원에서 살고 싶은 사람도 있고, 한 번도 전원에서 살아보지 않아서 나이 들수록 도시 한가운데서 살아야 마음이 더 놓이는 사람도 있다. 어디에서 살고 왜 거기에 사는지는 그 사람의 현재를 말해주므로 살아온 거주지를 맵핑해 보면 저마다의 독특한 요인과 변화를짐작해볼 수 있다. ‘프란시스 하’는 무용수가 되고 싶어 하는 27세 프란시스가 꿈을 좇는 여정의 영화로, 주로 그녀가 집을 찾아다니는 이야기로 전개된다. 책의 챕터를 나누듯 그녀의 거주지가 영화의 장을 나눈다. 그녀는 영화 속에서 일곱 곳을 옮겨 다니는데 ‘브루클린 - 차이나타운 -캘리포니아 새크라멘토 - 동료의 아파트 - 파리 - 뉴욕 포킵시 - 워싱턴 하이츠’ 순이다. 브루클린에서 절친한 룸메이트와 지내는 일상으로 영화가 시작되고, 돌고 돌아 결국 맨해튼의 북쪽 지역인 워싱턴 하이츠에 본인만의 거주지를 장만하면서 끝난다. 룸메이트가 프란시스를 떠나 이사하는 이유는 평소에 살고 싶어 하던 트라이베카TriBeCa로 가게 될 기회가 생겼기 때문이다. 트라이베카는 로어맨해튼Lower Manhattan에 위치한 비교적 고급 주거지다. 그 친구는 이후 전근 가는 약혼자를 따라 기대에 부푼 채 일본으로 떠나지만 적응하지 못하고 다시 뉴욕으로 돌아온다. 본인 의사와 상관없이 거주지를 옮겨야 하는 프란시스에 비해, 그녀의 친구는 거주지에 대한 욕망이 우정이나 꿈보다 우선순위에 있다. 거주지는 취향의 선택이기도 하지만 개인적인 욕망과 사회적 신분상승을 드러내기도 한다. 프란시스는 그녀가 집착하는 집, 꿈, 친구 관계, 이 세 가지가 모두 불안정한 상태다. 크리스마스를 지내기 위해 방문한 새크라멘토는 가족의 따듯함이 있는 ‘집’이지만 꿈과 관계의 결핍을 채울 수 없기에 거주할 ‘집’은 못 된다. 우연한 기회에 공짜로 이용할 수 있게 된 파리의 ‘집’은 휴대전화 요금까지 걱정해야 하는 타국일 뿐, 꿈이나 관계와는 동떨어진 곳이다. 근사한 펜트하우스조차 그녀에게는 머물 수 없는 ‘집’에 불과하다. 내내 울리지 않는 휴대전화만 들여다보는 프란시스 뒤로 파리의 에펠탑 조명이 이토록 괄시받는 영화라니. 그녀에게 정착하지 못하는 ‘집’이란 이루고 싶은 꿈과 관계 맺기에 실패한 결핍의 상징이다. 서영애는 ‘영화 속 경관’을 주제로 석사 논문을 썼고, 한겨레 영화평론전문 과정을 수료했다. 조경을 전공으로 삼아 일하고 공부하고 가르치고 있지만, 극장에 있을 때 가장 행복하다. 영화는 경관과 사람이 구체적으로 어떻게 관계 맺는지 보여주며, 그것이 주는 감동과 함께 인문학적 상상력을 풍부하게 만들어주는 중요한 텍스트라 믿고 있다.

- [100 장면으로 재구성한 조경사] 풍경의 발견

- #24 아르카디아는 어디에? - 베르길리우스의 목가 북미 중서부의 프레리가 최초로 ‘발견된 경관 혹은 풍경’이라고 보는 시각이 있다. 풍경은 물론 늘 거기 있었지만 20세기에 들어와서야 사람들이 풍경이 거기 있음을 새삼 알아차렸다는 뜻이다. 이 사실은 인간이 그만큼 자연 경관으로부터 멀어졌다는 것을 뜻한다. 미술관에 가서 그림을 제대로 감상하려면 몇 걸음 떨어져서 바라보아야 하는 것과 같은 이치이다. 그림이 클수록 더 멀리 떨어져서 봐야 한다. 인간은 ‘풍경’이라는 큰 그림을 알아보기 위해 우선 풍경에 등을 지고 그 많은 세월을 걸어와야 했다. 물론 이런 질문이 떠오를 수 있다. 20세기에 들어와서야 풍경이 발견되었다니 무슨 소리? 영국의 풍경화식 정원이 시기적으로 더 먼저가 아닐까? 그렇지 않다. 풍경화식 정원의 경우 ‘발견’된 풍경이라고 볼 수 없고 오히려 ‘발명’된 풍경이라고 하는 편이 옳다. 너무 자연스러워 보이기 때문에 많은 이들이 자연 발생적으로 형성된 경관이라고 생각하지만 사실 풍경화식 정원은 마치 무대 장치를 만들 듯, 혹은 영화의 세트장을 세우듯 한 장면 한 장면 계산하여 조심스럽게 ‘설정’한 풍경들로 이루어진다. 풍경화식 정원의 시조로 알려진 영국의 알렉산더 포프의 정원은 연극 무대 장치에서 영감을 받아 만들어진 것이다. 실제로 초기의 풍경화식 정원을 조성할 때 건축가 혹은 화가가 디자인한 연극 무대장치를 참고로 하여 장면을 연출했다.1 비록 모두 설정된 장면이라고 할지라도 어딘가 모델은 있지 않았을까? 물론 그랬다. 풍경화식 정원의 모델이 되었던 것은 상상 속의 이상향이었으며 아르카디아Arcadia라는 이름으로 불렸다. 아르카디아라는 단어에는 여러 가지의미가 있어서 지금은 쇼핑몰이나 농원 등의 이름으로도 쓰이지만, 까마득한 고대로부터 인류가 그려왔던 이상향의 여러 이름 중 하나이기도 하다. 실제로는 그리스 펠로폰네소스 반도에 존재하는 지명이며 고대 로마의 시성 베르길리우스Publius Vergilius Maro(B.C. 70~19)의 노래를 통해 목가적 이상향으로 승화된 곳이다. 도연명이 노래한 ‘도화원’이라는 선경仙境이 동양 문화에서 가지는 의미와 흡사하다. 다른 점이 두 가지 있다면, 동양에선 아무도 도화원을 현실화하려고 애쓰지 않으며 상상 속에 그대로 두고 있지만, 서양에서는 아르카디아를 재현하려는 노력이 사뭇 진지하고 절실하게 이어져 왔다는 점이다. 또 다른 점은, 선경은 죽음을 극복한 세상이지만 아르카디아엔 죽음이 있고 이것이 커다란 테마가 되어 왔다는 것이다. 처음에는 고대의 철학자들이 이상향을 이야기하고 시인들이 노래를 지어 부르던 것을 17세기 후반부터 화가들이 화폭에 담았으며, 18세기 중엽 영국의 예술가들이 풍경화식 정원을 만들어내면서 마침내 이상향이 구현된 듯 보였다. 처음으로 언급되기 시작한 이후 이천 년 넘은 시간이 지난 후였다. 이상향의 주인공이 된 아르카디아인은 예로부터 목축업에 종사했다. 사방이 험한 산과 암벽으로 둘러싸인 지리적 특성 덕에 외부의 영향을 적게 받아 고유의 문화를 오랫동안 보존할 수 있었다. 양을 치는 것이 유일한 경제적 수단이었던 척박한 땅이었으나 아르카디아인은 바로 여기서 그리스의 역사가 태동했노라고 주장하기도 했다. 이 아르카디아 출신으로서 로마에서 출세한 폴리비오스란 역사가가 있었다. 그는 자신의 고향 아르카디아에 대해 이렇게 자랑한 바 있다. “산수가 아름답고 평화로우며 목동들은 노래 솜씨가 빼어나 늘 경연이 벌어지고 노랫소리가 그치지 않는다.”2 베르길리우스는 폴리비오스의 이 짧은 서술에 착안하여 향후 서양 문화에 엄청난 영향을 미치게 될 열 편의 서사시를 지었다. 고대로부터 전해져 내려오는 이상향을 아르카디아라고 설정한 것이 바로 베르길리우스다. 그는 아르카디아야말로 목자들의 수호신, 판Pan의 고향이라고 했으며 목동들의 노랫소리가 그치지 않는 풍요로운 축복의 땅이라 했다. 물론 그리스와 로마의 신화에서 많은 모티브를 땄지만 아르카디아를 배경으로 하여 새로운 이야기로 엮어냈다. 인류의 황금기에 성스러운 땅 아르카디아가 탄생하는 장면으로부터 주민들의 평화로운 삶과 사랑, 죽음을 묘사했고, 여러 신과 님프를 등장시켜 단순한 노래의 범주를 넘어 아르카디아의 신화를 창조했다. 그러나 아르카디아 신화는 베르길리우스에서 완성된 것이 아니라 비로소 시작되었다고 볼 수 있다. 중세에는 기독교의 ‘천국’이 있었으므로 아르카디아에 대한 수요가 없었지만 르네상스에 다른 고대 문화와 함께 다시 발굴되었다. 그 후 아르카디아는 수많은 시인과 예술가들의 상상력을 자극해 무수한 작품을 탄생시켰다. 특히 바로크의 구속적인 절대왕정 시대를 거치면서 아르카디아의 목자들처럼 속박 없이 자유롭게 한가로이 노래하며 사는 삶에 대한 동경이 점점 커졌다. 그때부터 현대에 이르기까지 내로라하는 작가나 예술가라면 한 번쯤은 아르카디아를 재해석해봐야 하는 것 아니냐는 강박관념이 생겼다고 해도 과언이 아니다. 베르길리우스의 목가 열 편 중 사람들의 심금을 가장 울린 노래는 아마도 5편, 다프니스 이야기일 것이다. 시 열 편이 각각 주제를 달리하는데 다프니스의 주제는 ‘죽음’이다. 반신반인이었던 다프니스는 아르카디아 주민이었으니 당연히 목동이었다. 아름다운 외모에 천상의 목소리로 노래하던 그가 사랑의 슬픔을 못 이겨 그만 죽어버린다. 그러자 님프와 동물을 포함한 모든 자연이 그의 죽음을 애도하여 슬픔의 기운이 세상을 덮었고 식물이 자라기를 멈추어 가시덤불만 남았다. 베르길리우스는 죽은 다프니스가 별이 되어 하늘로 올라갔다고 설명하며 그의 묘비명에 이런 글 귀를 써넣어 다프니스를 기렸다. “나는 다프니스, 세상에서 이름을 얻었고 하늘의 별들에게까지 명성을 떨쳤노라. 아름다운 동물들을 돌보는 목동이었으나 나는 그들보다 더 아름다웠다.” 다프니스 이야기가 후세 사람들을 그토록 매혹한 이유는 주제가 죽음이기 때문이라는 설명도 있고 그보다는 사후에 벌어질 일에 대한 궁금증이 다프니스 이야기에 심취하게 한다는 설명도 있다. 고정희는 1957년 서울에서 태어나 어머니가 손수 가꾼 아름다운 정원에서 유년 시절을 보냈다. 어느 순간 그 정원은 사라지고 말았지만, 유년의 경험이 인연이 되었는지 조경을 평생의 업으로 알고 살아가고 있다. 『식물, 세상의 은밀한 지배자』를 비롯 총 네 권의 정원·식물 책을펴냈고, 칼 푀르스터와 그의 외동딸 마리안네가 쓴 책을 동시에 번역출간하기도 했다. 베를린 공과대학교 조경학과에서 ‘20세기 유럽 조경사’를 주제로 박사 학위를 받았다. 현재는 베를린에 거주하며, ‘써드스페이스 베를린 환경아카데미’ 대표로 활동하고 있다.

- [스튜디오 201, 설계를 다시 생각하다] 꿈꾸기

- 현실과 이상의 경계 지나가는 애들마다 어깨를 쳐주며 힘내라는 말을 건네는 것을 보면 이번 발표는 어지간히도 망친 듯하다. 선생님들로부터 내 설계는 개념에서 작은 디테일까지 철저하게 비현실적이라는 비판을 들었다. 기능적인 문제를 간과한 과오는 인정할 수 있다. 하지만 계단 칸수나 난간 높이가 법적 기준에 맞지 않는다는 꼼꼼한 지적을 하는 것은 너무하다 싶다. 아무리 설계의 궁극적인 목표가 공간을 실제로 구현하는 데 있다 해도 현실의 모든 제약을 고려한 설계가좋은 설계라는 견해에는 동의하기 힘들다. 현실에 맞추어 설계안을 좋게 만들어 나가기보다 오히려 좋은 설계안이 실현될 수 있도록 법규를 바꾸고 새로운 기술을 개발하는 것도 한 방법이지 않을까? 어릴 적에 나는 화성에 숲을 만들 수 있다고 생각했고 하늘을 나는 성이 존재한다고 믿었다. 그 누구도 본 적이 없는 그런 공간을 만들고 싶었기 때문에 설계를 시작했다. 예전에 했던 상상은 꼬맹이의 스케치북에 남겨둔 채 디자이너를 꿈꾸는 내가 해야 할 일은 정말 기사 시험을 위한 도면을 그리고 지식을 외우는 것일까? 신들의 풍경 넓은 잔디밭과 그 주변으로 흩어져있는 큰 나무들, 호숫가를 따라 부드럽게 이어지는 산책로. 공원하면 떠오르는 전형적인 이미지다. 미국의 센트럴파크도, 한국의 올림픽공원도, 심지어 이름도 생소한 낯선 나라의 공원에서도 똑같은 장면이 연출된다. 그런데 공원은 이래야 한다는 고정 관념을 잠시 잊을 수 있다면, 식상할 정도로 익숙해진 이 풍경이 여느 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 독특한 경관이라는 사실을 깨닫게 될 것이다. 오늘날 대부분의 공원은 영국의 풍경화식 정원 양식picturesque garden을 원형으로 삼는다. 물론 지난 두 세기 동안공원의 모습도 많이 바뀌어 왔지만 중요한 골격은 여전히 풍경화식 정원 양식에서 크게 벗어나지 않는다. 그도 그럴 것이 서구의 대표적인 공원이 조성된 19세기는 풍경화식 정원이 영국뿐만 아니라 유럽 거의 모든 나라의 조경 양식을 지배하던 시대였다. 근대적인 도시 공원의 개념을 새롭게 정립한 옴스테드Frederick Law Olmsted도 당시 저명한 영국의 정원과 공원의 양식을 센트럴파크에 적용했을 정도였으니,1 영국 귀족의 영지를 꾸미기 위해 만들어진 풍경화식 정원이 훗날 시민 사회를 대표하는 공원의 양식이 된 사실이 이상하지만도 않다. 그런데 자연스러운 풍경의 대명사가 되어버린 풍경화식 정원의 모습이 원래는 상상 속에서만 존재하던 풍경이라는 사실을 아는 이는 많지 않다. 18세기 영국의 귀족 사이에서는 인문학적 소양을 높이기 위해 프랑스나 이탈리아의 여러 도시를 여행하는 ‘그랜드투어Grand Tour’가 유행했다. 이 때 영국인들은 단순히 유럽의 아름다운 자연의 모습을 감상하고 이국적인 문화를 즐기고자 관광 여행을 떠난 것이 아니었다. 그들은 이탈리아의 풍경 속에서 르네상스 시기의 고전 문학, 고대의 신화, 로마의 역사적 자취를 읽어내고자 했다. 니콜라 푸생Nicolas Poussin과 클로드 로랭Claude Lorrain과 같은 풍경화가는 이러한 문화 경관을 회화로 표현하고자 했다(그림1, 2). 푸생과 클로드의 작품을 언뜻 보면 이탈리아 전원의 모습을 그대로 묘사한 그림 같지만 실제로 그렇지 않다. 푸생의 풍경화에서는 자연 그 자체가 그림의 목적이 아니다. 서사적 이야기를 설명하기 위한 알레고리적 매체일 뿐이다. 클로드의 경우, 로마 근교의 실경을 직접 야외에서 스케치하곤 했는데 이 스케치가 그대로 작품이 되는 일은 없었다. 더 나아가 클로드는 이런 스케치를 스튜디오에서 재구성하여 로마의 역사적 사건이나 그리스 신화의 이야기를 재현하는 풍경을 그렸다. 그의 화법은 후대의 풍경화가처럼 사실적인 묘사를 중시하기보다는 오히려 무대 연출의 방식을 응용하고 있는 것이다.2 이렇게 푸생과 클로드의 풍경화에 등장하는 목가적 전원은 자연 그대로의 모습이 아니라 철저하게 문학적 내용에 맞추어 재구성되고 연출된 풍경이었다. 푸생과 클로드의 풍경화는 영국인의 자연관에 큰 영향을 미쳤고, 영국에서는 이상주의 풍경화에서나 찾아볼 수 있던 아르카디아Arcadia(목가적 이상향)의 모습을 현실 속에서 구현하려는 시도가 이어졌다.3 영국의 풍경화식 정원은 이렇게 탄생하게 된다. 풍경화식 정원이 고전적 문화를 경관에 담기 위한 상상속의 공간이었다는 증거는 곳곳에서 나타난다. 당시 풍경화식 정원 양식을 정립한 주요한 인물들은 정원을 풍경화나 문학의 자매 예술로 높이 평가했고, 실제 새로운 정원 이론의 많은 부분은 당대의 미술과 문학에 관련된 논의에서 건너왔다.4 예를 들어 스토Stowe와 라우샴Rousham, 에셔Esher와 같은 저명한 풍경화식 정원에서는 그리스나 로마의 유적을 연상시키는 사원과 첨탑이 곳곳에 배치되는데, 이는 푸생과 클로드의 풍경화에 나타나는 연출 방식과 거의 동일하다. 또 당대 최고의 조경가였던윌리엄 켄트William Kent가 설계한 정원의 경험은 정해진 동선을 따라 건축물이나 시설물에서 고전 문학의 에피소드를 읽어내는 방식으로 구성된다.5 스타우어헤드Stourhead 정원의 경우, 주요 공간은 베르길리우스의 서사시인 아이네이스의 이야기에 따라 연출된다. 이처럼 영국의 풍경화식 정원은 ‘그림화된 자연nature pictorialized’이었고,6 이 때 정원을 통해 표현하고자 한 풍경은 전원의 사실적 묘사가 아니라 신들의 전원, 즉 현실에서는 존재하지 않는 이상향의 재현이었다. 실현되지 않은 도시 18세기 영국의 조경가만이 상상 속의 경관을 현실로 구현하고자 했던 것은 아니다. 20세기 최고의 건축가 르 코르뷔지에Le Corbusier는 당시에는 존재한 적 없는 새로운 형태의 이상 도시를 꿈꾸었고 평생 이를 실현시키고자 끊임없이 노력했다. 1922년 코르뷔지에는 ‘현대 도시Ville Contemporaine’라는 계획안을 통해 그의 도시적 이상향을 처음 제시한다. 이 가상의 도시는 건축사가 에벤슨Norma Evenson의 말처럼 지금까지의 도시 구조와는 전혀 다른 “대담하고 설득력 있는 멋진 신세계의 비전”을 보여주고자 했다.7 그의 도시는 지난 세대의 혁명가가 꿈꾸었던 그 어느 도시보다도 과격했다. 183m에 달하는 스물 네 개의 유리 마천루가 도시 중앙에 세워진다. 그리고 일반 시민은 각기 다른 공원을 중정으로 갖는 거대한 아파트에서 살아간다.8 이 도시의 모든 건물과 도로는 필로티로 떠있어 도시의 지상부 전체가 보행자를 위한 거대한 공원이 된다. 그리드로 이루어진 이 도시는 기술과 자연이 하나의 질서 안에서 움직이는 기계화된 근대 문명의 표상이자 결과물이었다(그림3). 1925년 코르뷔지에는 한 자동차 회사의 지원을 받아 이 계획안을 실제로 파리에 실현시키고자 한다. 이것이 바로 ‘브와쟁 계획Plan Voisin’이다(그림4). 센 강 북쪽의 파리 중심부를 완전히 철거하고 마천루로 이루어진 새로운 도시를 만들려던 이 제안은 수많은 논쟁거리를 남긴 채 이루어지지 못한다. 그 이후 1935년 코르뷔지에는 과거의 안을 보완하여 발전시킨 새로운 계획안을 선보인다. ‘빛나는 도시La Ville Radieuse’라는 이름의 이 도시는 과거 그가 꿈꿔오던 이상적인 도시의 청사진을 그대로 이어가고 있다. 하지만 경제적, 사회적 지위에 따라 도시의 구역이 분리되었던 과거 계획안과는 달리 공간상의 차별은 사라지고 평등한 공동체만이 존재한다. 새로운 이상 도시는 사람의 모양을 닮았다. 그리고 사람을 닮은 도시에서는 모든 시민들이 차별 없이 녹음 안에서 맑은 공기와 햇빛을 마음껏 누리며 건강하게 살아간다(그림5). 코르뷔지에가 빛나는 도시를 발표했을 무렵 대서양 건너편의 미국에서는 또 다른 모더니즘 건축의 거장 프랭크 로이드 라이트Frank Lloyd Wright가 새로운 도시의 모델을 제시한다. 라이트의 ‘브로드에이커 시티Broadacre City’는 우리가 알고 있는 도시의 상식에서 상당히 벗어나있다. 도시라고 부르기에 어색할 정도로 모든 공간이 저밀도로 흩어져 있는 이 도시는 오히려 전원에 더 가까워 보인다. 가장 보수적이면서도 급진적인 미국적 이상 도시는 건축적으로 혁명적인 형태를 제시했을 뿐 아니라 강력한 사회적, 정치적 메시지를 담고 있다. 코르뷔지에와 마찬가지로 라이트는 과학에 기반을 둔 새로운 기계 문명의 가능성을 의심치 않았다. 라이트에게 전통적인 고밀도 도시는 차별이 만연한 사회 구조를 반영하는 구시대의 유물이었다. 그는 통신과 교통, 기술의 발전에 따라 결국 이 과거의 고밀도 도시 구조는 폐기되고 자유로운 개인이 가장 민주적으로 살아갈 수 있는 새로운 도시가 미국에서 건설될 것이라고 예견한다. 미국의 모든 가정에 1에이커, 약 1,200평의 부지를 나누어줌으로써 탄생한 브로드에이커 시티는 미국적 이상에 가장 가까운 도시다(그림6, 7).9 빛나는 도시와 브로드에이커 시티를 발표했을 당시, 이 두 거장은 건축가로서 전성기에 있었다. 그들이 설계한 건물들이 새로 지어질 때마다 모더니즘 건축의 새로운 이정표가 제시되었고, 모든 건축주는 그들과 함께 일하고 싶어 했다. 그런데 왜 그들의 이상을 반영한 수많은 건물을 지었음에도 불구하고 그들은 또 다시 실현을 보장할 수 없는 이상 도시 설계에 매달렸던 것일까? 두 건축가 모두 설계의 궁극적 목적은 아름다운 건축물을 디자인하는 데 있다고 보지 않았다. 그들은 건축은 단위 건물을 넘어 모든 사람을 행복하게 만들 수단이 되어야 한다고 믿었고, 그러기 위해서는 궁극적으로 건축이 사회를 변화시켜야 한다고 생각했다. 설령 이루어질 수 없는 몽상에서 끝날지라도 그들의 건축 끝에는 보편적인 이상이 있었고 그들은 설계를 통해서 그 이상을 끊임없이 실현시키고자 노력했다. 1956년 코르뷔지에는 인도 펀잡Punjab에 그의 첫 도시 찬디가르Chandigarh를 짓는다. 그리고 그의 이상 도시 모델을 수용한 다음 세대의 건축가들에 의해 ‘빛나는 도시’와 닮은 도시들이 전 세계에 만들어진다.10 라이트의 브로드에 이커 시티는 결국 실현되지 못하고 계획안으로 남게 된다. 제2차 세계대전 이후 자동차가 보급되고 미국의 경제가 유래 없는 호황을 누리게 되면서 미국의 도시는 급속하게 교외로 확산된다. 1990년대에 이르게 되면 라이트의 예언처럼 미국 대부분의 도시에서 고밀도의 고전적 중심가는 붕괴된다. 항공기에서 바라본 오늘날 미국의 도시는 80년 전 라이트가 상상한 저밀도의 전원도시와 너무나도 닮아있다. 김영민은 1978년생으로, 서울대학교에서 조경과 건축을 함께 공부하였고 이후 하버드 GSD에서 조경학 석사 학위를 받았다. 미국의 SWAGroup에서 6년간 다양한 조경 설계와 계획 프로젝트를 수행하면서USC 건축대학원의 교수진으로 강의를 하였다. 동시대 조경과 인접 분야의 흐름을 인문학적인 시각으로 읽어내는 데 관심이 있으며, 설계와이론을 넘나드는 다양한 활동을 펴나가고 있다. 역서로 『랜드스케이프어바니즘』이 있으며, 『용산공원』 외에 다수의 공저가 있다.

- [조경가의 서재] 그 욕망에 대하여

- ‘욕망’이라는 말은 부끄럽다. 내뱉는 순간 괜히 멋쩍고 쑥스럽다. 그저 단어일 뿐인데 이 친구가 품고 있는 뉘앙스가 그러하다. 처음부터 ‘욕망’이라는 단어에 관심을 가진 건 아니었다. 아파트로 이사한 후 출처를 알 수 없는 ‘갑갑함’에 어슬렁거리던 중 20층짜리 아파트 각 층의 거실에서 새어 나오는 텔레비전 불빛이 내 시선을 사로잡았다. 그 순간 헬리캠helicam이 1층부터 20층까지 서서히 고도를 높이면서 거실을 찍은 영상이 떠올랐다. 소파에 앉거나 혹은 바닥에 앉아 리모컨을 옆에 두고 같은 방향의 벽 쪽에 놓인 텔레비전을 보는 광경…. 이 공간에선 소파나 텔레비전이 크다-작다, 비싸다-싸다 등의 양적·질적 차이밖엔 볼 수 없다. 비슷한 공간에서 차이 없는 행위를 하며 일상을 소비하는 것이다. 헬리캠이 클로즈업을 하니 공간만이 그런 것이 아니다. 몸을 감싸고 있는 것, 공간을 채우고 있는 것, 그 모든 것이 복제된 것이다. 산업혁명 이래 기계적 대량 생산 방식에 의해 만들어진 모든 것 중 ‘하나only one’로만 존재하는 것은 없었다. 제1차 세계대전 후, 패전국인 독일에서는 전 후 복구를 위해 그리고 도시로 몰려드는 인구를 수용하기 위해 ‘빠르게, 값싸게’를 모토로 국제주의 양식international style의 건물이 등장했다. 대량 생산된 값싼 철과 유리를 이용한 이 양식은 시대적 소명에 최선을 다했다. 우리의 아파트 도입도 별반 다르지 않았다. 그런데 우리에겐 이 소명이 묘하게 변형되어 가장 비싼 주거 양식으로 둔갑했다. 이 유산은 아직도 진행형이다. ‘나’란 존재는 그 공간이 허용하는 것 외엔 무엇도 할 수가 없고, 내가 사용하는 거의 모든 것은 복제품이다. 이런 현실에서 ‘오롯한 나’를 세우는 일은 무형의 ‘정신’ 밖에선 불가능하다. 그 일이 어찌 쉬운 일이랴. 그럴 수 없으면 거세된 채 살아가는 수밖에 없다. ‘욕망’이란 단어는 그렇게 내게 다가왔다. 그런데 이 시대를 ‘욕망의 시대’란다. 개인의 욕망이 긍정되는 사회란다. 복제품과 비슷한 공간에서 별로 다를 것 없이 사는 사람들이 욕망의 시대를 살고 있단다. 대체 무엇을 욕망하면서 살아가고 있는가. 이것마저 대량 생산되고복제된 욕망인가? 욕망이란 단어를 좀 더 자세히 알고 싶었다. 이 용어가 적정한 것인지를 확인한다면 갑갑함이 다소 해소될 것 같았다. 많은 책에서 언급하고 있었지만 욕망에 대한 선입관 이상을 알 수는 없었다. 그러다 어렵게 찾은 책이 2006년에 설립된 ‘밝은사람들연구소’에서 기획한 『욕망: 삶의 동력인가, 괴로움의 뿌리인가』였다. 초기 불교, 유식 불교, 선불교, 서양 철학, 심리학, 생물학 등에서 바라보는 욕망을 분석한 책이다. 그 분량뿐만 아니라 내용의 방대함, 그리고 불교를 학문으로 공부한 사람이 아니면 쉽게 이해할 수 없는 내용이 많다. 섣부르지만 짧게 요약해 본다. 김용규는 서울대학교 조경학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사와 박사학위를 받았으며, 하버드 대학교 설계대학원에서 방문연구원으로 활동했다. 생태 기술 개발과 관련한 각종 연구 프로젝트의 총괄 책임자로참여했으며, 현재는 생태 기술과 디자인을 결합하는 분야에 관심을 쏟고 있다. 현재 일송환경복원과 Ecoid Corporation, USA 대표이사를맡고 있다.

- [그들이 설계하는 법] 세 번째 이야기

- 당신에게 자연은 어떤 의미입니까 두 번째 자연과 관련된 오랜 질문은 과연 우리 시대에 자연은 어떤 의미인가라는 철학적 질문이다. 루이스 칸이 벽돌에게 ‘너는 무엇이 되고 싶으냐’라고 묻고 벽돌은 ‘아치가 되고 싶다’라고 대답하듯, 재료 자체가 가진 물성을 최대한 발현시켜 주는 게 건축가의 소명이라고 믿는 사람들도 많다. 조경에 있어서 자연은 다중적이다. 재료이기도 하고, 이상향이기도 하고, 이념이기도 하며, 가치이기도 하기 때문이다. 따라서 자연에게 ‘너는 무엇이 되고 싶으냐’라고 묻기 전에 설계가 스스로에게, 또한 클라이언트나 이용자에게 이러한 질문을 던져봐야 한다. 당신에게 자연은 어떤 의미냐고. 봄이 오는 소리 최일도 목사님이 세운 다일재단의 ‘밥퍼’와 인연을 맺은 지 올해로 삼 년째다. 우연의 일치였을까. 서울그린트러스트의 ‘우리동네숲’ 사업으로 시작된 밥퍼 프로젝트는 거절하기엔 너무나 가까운 곳에서 진행되었다. 밥퍼는 노숙자와 독거노인 등 사회의 약자에게 한 끼의 식사를 제공하는 무료 급식소다. 청량리역 근처 야채 시장과 굴다리 밑에서 시작된 밥상 공동체는 결국 서울시 동대문구의 배려 덕에 현재의 위치에 정착해 그들만의 보금자리를 꾸릴 수 있었다. 지하에 대규모 하수관이 지나는 공공 용지이기 때문에 건물을 지을 수 없는 땅이었지만 특별히 조립식 건물과 주차장을 위한 용도로 사용해도 좋다는 허락을 받았다. 그렇게 안정적으로 식사를 준비하고 편안하게 한 끼의 식사를 할 수 있게 된 것은 축복이었다. 이것이 2002년의 일이라고 한다. 2012년 처음 만난 목사님은 이곳에 자연을 원하셨다. 이유는 두 가지였다. 도로에서 훤히 들여다보이기 때문에 몇 시간씩 줄을 서서 배식을 기다리는 분들의 초상권을 보호해주고 싶다는 것이 그 첫 번째 이유였다. 두 번째는 삶에 지쳐 희망조차 잃어버린 사람들에게자연이 삶의 기쁨과 희망을 선사할 수 있을 거란 믿음 때문이었다. 가혹했던 겨울을 이겨내고 피는 복수초와 매화꽃을 보며 삶의 희망을 찾았던 옛 사람들처럼, 한 포기의 풀, 한 떨기의 꽃이 누군가에게 겨울이 아무리 매서워도 봄은 다시 돌아온다는 희망을 줄 수 있지 않은가. 식물도감을 뒤적이며 하는 습관적인 식재 설계는 설계가의 상상력에서 이토록 처연한 자연의 의미를 잊게 만든다. 내가 감동받아 본 적이 없다면 어떻게 다른 사람에게 주는 감동을 디자인할 수 있단 말인가. 우리가 일상적으로 쓰는 설계 재료가 누군가에게는 삶의 희망을 알려주는 메신저 역할을 할 수 있다니. 조경이 사회적으로 어떤 실천을 할 수 있을까 머릿속으로 고민하다 무기력해지던 내게 더할 나위 없이 소중한 사건이 시작되는 순간이었다. 우리는 밥퍼와 어울리는 ‘밥숲’이라는 이름을 붙였다. 대대로 쌀 알갱이 모양의 꽃이 만개하면 그 해는 풍년이 든다고 믿어 심어왔다는 이팝나무와 밖에서 들여다보이지 않도록 측백과 황금측백을 섞어 수벽을 치고 열매가 달리는 과일나무를 섞어 심어 밥숲을 설계했다. 뜻에 공감하는 서울시립대학교 조경학과 학부와 대학원 학생 여러 명이 기쁜 마음으로 그동안 배워서 생긴 ‘재능’을 선뜻 기부해주었다. 그런데 한 가지 문제에 봉착했다. 풍요로운 ‘숲’을 만들고 싶은데, 실제로 우리가 나무를 심을 수 있는 공간은 펜스가 쳐진 경계지역 일부밖에 없었던 것이다. 대부분의 아스팔트 주차장은 하수관거 때문에 식재를 할 수 없었고, 위에서는 주차장과 행사장으로도 써야하니 아스팔트 포장을 유지해달라고 했기 때문이다. 나무를 ‘심지’ 않고 숲을 만들 수 있을까. 그럼 나무를 ‘그리자!’ 조경학과 문턱을 넘으면서 이십 년이 넘도록 그린 수목 심볼이 도대체 몇 개나 될까. 수백만 개를 넘을지도 모른다. 우리의 손을 의미 없이 거쳐 간 수많은 나무 심볼이여, 미안하다. 이번에는 한 땀 한 땀 제대로 그려주마. 신입사원 때 정성스레 만든 수목 심볼을 소환하여 뻥튀기해서 적절하게 배치하고, 그 이후의 실행은 봉사를 자원한 학생들에게 위임했다. 그들은 교실에서 볼 수 없는 놀라울 정도의 자기 주도성을 보였다. 스스로 작업진행 과정을 가늠한 후 해당 작업에 따라 몇 개의 팀으로 구분했고 크기별로 쓸 템플릿을 현수막 업체에 부탁해 자체 제작까지 했다. 첫 팀이 템플릿을 아스팔트에 펼쳐서 주요 꼭짓점을 표시하고 뜨면, 그다음 팀이 점과 점을 이어 폐곡선으로 완성했다. 그다음 팀이 철 테이프로 마스킹, 그다음 팀이 페인트 작업으로 마무리. 우리는 세상에서 가장 크고 가장 의미 있는 나무를 그려 넣는다는 마음으로 작업에 임했다. 후원 기업인 시티뱅크와 다른 자원봉사자들이 참여한 식목 행사를 통해 살아있는 나무와 꽃을 심을 수 있었고 비로소 밥숲이 완성되었다. 누군가가 바닥에 페인팅을 하는 것이 너무 저차원적인 접근 아니냐고 비아냥거렸다. 그다지 화나지 않았다. 저차원의 단순한 작업이었던 덕에 많은 사람이 쉽게 참여할 수 있었다는 나름의 깨달음도 있었고, 무엇보다도 그래픽 작업 과정에서 나눈 행복한 순간순간을 기억하기에 그 누군가가 외부자의 시선으로 던진 피상적인 비평이 무의미하게 느껴졌다. 단지 가끔은 비평이 결과와 현상의 표면만 평가하는 건 아닌가하고 스치듯이 생각했을 뿐이다. 그러던 중 작고 놀라운 변화가 생기기 시작했다. 관리를 할 사람이 아무도 없어 걱정이었는데, 어느 날 보니 이곳에서 식사를 하는 할아버지 한 분이 전정을 하고 계셔서 다가가 물어보았다. “밥퍼에서 관리를 부탁했나요” “아니, 내가 여기서 받은 게 많으니 기쁜 마음으로 그냥 하는 거지.” 이 할아버지는 그렇게 삼 년이 지나면서 자타가 공인하는 밥숲의 정원사가 되어 있었다. 밥숲은 처음 설계가의 상상 속에 있던 것보다 훨씬 더 아름다운 정원이 되어가고 있는지도 모르겠다. 그들에게도, 또 우리에게도 봄은 소중하다. 김아연은 서울대학교 조경학과와 동대학원 및 미국 버지니아 대학교(University of Virginia) 건축대학원 조경학과를 졸업했다. 미국Stephen Stimson Landscape Architects와 가원조경기술사사무소,디자인 로직에서 실장으로 일했으며, 국내외 다양한 스케일의 조경 설계를 진행해왔다. 자연과 문화의 접합 방식과 자연과 커뮤니티의 변화가 가지는 시학을 다양한 방식으로 표현하는 작업을 하고 있다. 현재서울시립대학교 조경학과 교수로 재직하며, 느슨한 설계 집단 스튜디오 테라의 대표로서 조경 설계 실무와 설계 교육 사이를 넘나드는 중간영역에서 활동하고 있다.

- [조경의 경계를 넘어, 조경 속으로] 마크 풀러

- 세계 수경 시설 시장에서 독보적인 지위를 유지하고 있는 기업, WETWater Entertainment Technologies. 라스베이거스의 벨라지오 분수Bellagio Fountain를 두고 스티븐 스필버그 감독은 “지구상에서 가장 위대한 공공 엔터테인먼트 작품the greatest single piece of public entertainment on planet Earth”이라고 극찬했다. 솔트레이크의 작업들, 소치 올림픽의 성화 점화 시설, 두바이 부르즈 할리파Burj Khalifa의 분수, 그리고 여수세계박람회에 이르기까지 최근 화제가 된 인상적인 물의 풍경들은 알고 보면 모두 WET의 작품이다. 회사가 위치한 캘리포니아 지역은 말할 것도 없고, 뉴욕에서도 현대미술관MoMA 조각 정원의 분수에서부터 콜럼버스서클Columbus Circle, 링컨 센터의 렙슨 파운틴Revson Fountain, 심지어 록펠러 센터 선큰 플라자의 프로메테우스상 분수에 이르기까지 곳곳에서 WET의 작업을 확인할 수 있다. 조경인의 뇌리에 각인된 댄 카일리 Dan Kiley의 역작, 텍사스주 댈러스의 파운틴 플레이스Fountain Place는 WET의 첫 번째 프로젝트였다. WET은 ‘가장 혁신적인 50대 기업’으로 선정되기도 했으며 60개가 넘는 특허를 가지고 있다. 이러한 사실에서 알 수 있듯, WET은 하나의 수경 전문 회사라고 부르기엔 너무나도 진보적이며 선구적인 디자인·연구집단이다. WET은 포장 면에 삽입된 분수를 발명했으며, 벨라지오 분수를 위한 발명품인 물대포-shooters, 압축 공기를 이용해 일시에 물을 쏘는 방식으로서 스타카토 부분에서 등 장-와 새로운 형태의 분사 노즐인 오어스맨-oarsmen,레가토 부분에서 물방울을 분사해 무희들의 움직임과 같이 우아하고 점진적인 효과를 준다-은 WET의 간판 기술이다. 라미나 플로우laminar flow라는 유체역학적 원리를 이용한 에프콧센터Epcot Center의 청개구리 분수Leapfrog fountain는 30년이 지난 지금도 여전히 많은 팬을 거느린 고전 작품이다. 안무가 케니 오르테가Kenny Ortega와 협업해 사람의 실제 움직임과 동일한 템포와 동선을 재현하는 가 하면, 라스베이거스의 호텔에서는 불과 얼음을 이용한 분수를 선보이는 등 WET의 작업에는 항상 세계최초, 세계 최대라는 수식어가 따라다닌다. 1983년, 이 놀라운 기술혁신 집단을 설립해 지금까지 이끌고 있는 마크 풀러. 자신의 직함, CEO를 Chief Excellence Officer라 재정의하는 그는 단순히 디자인 업체의 대표가 아니라 WET을 통해 하나의 새로운 산업을 개척한 인물이며 ‘수경’ 분야의 역사를 처음부터 다시 쓴 사람이라고 할 수 있다. 우리가 도시 환경에서 물을 보는 시각 자체를 바꾼 인물이라 해도 과언이 아니다. 그의 작품을 묘사하는데 ‘분수’라는 어휘는 옹졸하고 버겁다. WET이 만드는 수 공간의 규모와 비전은 ‘하나의 장소’라는 한계를 뛰어넘어 도시의 이미지를 바꾸고 개발 사업과 지역의 아이덴티티를 새롭게 정의하는 경관적 스케일로 훌쩍 도약했다. 마크 풀러는 월트 디즈니사의 이매지니어imagineer로 잠시 근무한 후, 두 명의 디즈니 동료와 함께 WET을 창립했다. 지금까지의 분수가 대개 조각이나 조형물이 중심이 되고 물의 흐름은 하나의 배경 역할에 그쳤던 점을 뒤집어, 그는 물 자체가 조각이 되는 수 공간을 만들고 싶었다고 말한다. 그만큼 물에 대한 마크 풀러의 관찰과 철학은 독특하고 재미있다. 그는 물이 양면성을 가지고 있다고 말한다. “우리는 물을 사랑한다. 하지만 물은 동시에 두려운 것이다. 우리 마음의 이면에는 물이 우리를 공격할 수도 있다는 잠재의식이 있다. 고전 문학의 서사 구조와 마찬가지다. 내 인생의 유일한 사랑이, 곧 나를 살해할 수 있는 것이다.” 그는 물을 통해 “사람들이 살아있음에 고마움을 느끼도록 만들고 싶다. 아무리 험한 날을 겪었다 해도 하나의 분수 앞에서 잠시나마 모든 것을 잊을 수 있도록…”이라고 말한다. WET에는 아웃소싱을 위한 해외 공장이 없다. 긴밀한 대화, 민첩한 움직임, 품질에 대한 전적인 통제가 곧 그들이 말하는 경쟁력이다. 마크 풀러는 이제 가장 중 대한 발명은 수많은 분야가 한데 모여 함께 고민해야만 실현될 수 있다고 했다. 따라서 그는 디자이너들에게 “주어진 역할에 자신을 맞추려고 하지 말라”고 충고한다. ‘이 세상의 많은 일은 당신이 배운 것과 생각하는 것을 다른 사람과는 다른 방식으로 해 볼 때에만 비로소 성취될 수 있다’는 것이 그가 던지는 메시지다. 이 꼭지를 연재하고 있는 인터뷰어 최이규는 1976년 부산 생으로, 그룹한 어소시에이트 뉴욕 오피스를 이끌며 10여 차례의해외 공모전에서 우승했고, 주요 작업을 뉴욕시립미술관 및 소호, 센트럴파크, 두바이, 올랜도, 런던, 위니펙 등지의 갤러리에전시해 왔다.

- 텍스트로 만나는 조경

- 1999년부터니까, 15년째 종이책을 만들고 있다. 9년은 잡지와 단행본을 함께 만들었고, 6년은 단행본에만 집중했다. 그 기간 동안 만든 단행본이 대략 80권 남짓이니, 한 해에 5권쯤 편집한 셈이다. 단행본 에디터로서는 적은 양이지만, 절반 이상의 시간을 잡지에 투자했으니 게으름을 피운 수준은 아니다. 에디터로 참여한 첫 번째 단행본은 1999년 8월에 출간된 『현대 한국 조경 우수 작품집』이다. 선배들이 주로 편집했고, 나는 거드는 수준이었다. 양장 제본된 406쪽 분량의 제법 두꺼운 작품집이었는데, 『환경과조경』에 1985년 9월부터 1999년 6월까지 실린 근작, 수상작 중에서 대표작을 골라 내용을 꾸렸다. 특이했던 점은 책에 실린 주요 이미지와 『환경과조경』 총 목차, 조경 관련 분야 명부, 조경 제품 사양 등이 실려 있는 CD를 부록으로 제작한 일이다. 개인적으로는 『환경과조경』에 15년동안 실렸던 주요 작품들을, 이 책을 편집하면서 압축적으로 들여다 볼 수 있었기 때문에 큰 공부가 되었다. 아, 그리고 잊지 못할 에피소드도 있다. 원래 이 책은 양장(하드커버)이 아니라 무선 제본(소프트커버)을 하려고 했었는데, 인쇄소의 실수로 표지에 문제가 생겨, 인쇄 및 제본이 모두 끝난 후 원래 책 크기에서 1cm 정도를 잘라내고 양장으로 다시 제작했다. 추가 비용을 인쇄소에서 부담했으니 결과적으로는 손해가 없었지만, 당시의 아찔했던 기억은 지금도 후반 작업에 신중을 기하게 하는 좋은 약이 되었다. 그 책을 기점으로 어쩌다가 단행본 담당자가 되어 적지 않은 조경 책을 편집했다. 출판 의뢰가 들어온 경우가 대다수였지만, 연차가 쌓인 후에는 자체 기획도 조금씩 시도했다. 그러면서 자연히 다른 출판사에서 나온 조경 관련 도서를 뒤적이게 되는 경우도 늘어났다. 이 글은 그렇게 만들고 접한 몇 권의 책 이야기다. 초기에는 『한국 조경 설계경기 작품집』(한국조경사회 편), 『골프코스 설계 및 시공』(마이클 허잔 저, 황원 역) 등 주로 출판 의뢰가 들어온 책들을 편집했다. 차례부터 제목까지 전적으로 필자의 의견에 의지했다. 출판기획서도, 에디터의 역할도 머릿속에 없을 때였다. 출력소에서 필름 교정을 볼 때마다, 기도하는 심정으로 ‘제발 큰 잘못은 없기를’ 따위의 주문을 몇 번이나 되뇌고, 불안한 마음에 교정 오케이를 쉽게 내지 못했다. 이때 펴낸 책 중에서 가장 많이 팔린 책은 『신 실내조경학』(이종석·방광자·김순자 저)이다. 올해 초에 여섯 번째 인쇄를 할 정도로, 꾸준히 팔리고 있는 책 중의 하나다. ‘전문 서적은 역시 교재가 갑이다’라는 깨달음(?)을 준 책이기도 하다. 이 시기에 기억에 남는 또 다른 책은 『건강을 부르는 웰빙 가든』이다. 다른 기자가 기획하고 필자도 섭외했는데, 당시 막 뜨기 시작한 ‘웰빙’을 ‘정원’과 접목시켜 개정판까지 펴냈다. 『주택 정원』을 제외하고 처음 펴낸 정원 책으로, 정원 책의 가능성을 어렴풋이나마 맛보게 해주었다. 필자인 이성현 대표는 이후 『정원사용설명서』를 함께 펴냈고, 지금도 올 하반기 출간을 목표로 『건축가의 정원, 정원사의 건축』이란 타이틀의 책을 함께 작업 중이다. 또 한 권을 꼽자면, 『재료의 미학』이 떠오른다. 필자인 황용득 대표가 소장하고 있던 어마어마한 슬라이드 필름도 인상적이었지만, 편집 과정에서 들었던 재료의 물성, 단행본을 통한 자료공유의 필요성, 답사 뒷이야기에 대한 잔상이 꽤 오래남았다(이 책은 후에 『돌, 철 그리고 나무』란 타이틀로 개정증보판이 출간되었다). 에디터로서 각성을 하게 된 책 중의 하나는 『현대 조경 설계의 이론과 쟁점』(배정한 저)이다. 입사 이후 맡았던 연재 원고 중에서 피드백이 가장 많았던 ‘동시대 조경 이론과 설계의 지형’을 한 권의 책으로 묶어낸 것이어서 밖에서 보기에는 평범해 보이는 작업이었지만, 실상은 그렇지 않았다. 우선 담당자였던 내가 단행본을 출간하자는 필자의 제의에 난색을 표했다. 연재가 종료된 지 얼마 지나지 않아서 단행본으로 묶어내면 아무래도 판매가 저조할 것 같았다. 그러나 나의 우려는 기우에 지나지 않았다. 올해로 출간 10주년을 맞이한 이 책은 지금까지도 꾸준히 호응을 얻고 있다(현재는 절판 상태인데, 개정판을 낼 계획이다). 대학 시절 읽었던 수 많은 소설집이 문학 계간지에 수록되었던 작품을 묶어서 펴낸 것이었음을 뻔히 알고 있으면서도, 당시에 『현대 조경 설계의 이론과 쟁점』에는 왜 그리 박한 평가를 했는지, 지금도 물음표로 남아 있다. 이 책을 기점으로, 잡지 연재 후에 단행본을 묶어내는 방식의 기획이 조금씩 늘어났다. 그리고 이 책을 편집하면서 본문 표기 원칙, 주석 표기 원칙 등 몇 가지 기준을 뚜렷하게 세울 수 있었고, 디자인과 판형에 대한 감도 조금씩 잡을 수 있었다(그렇다고 크게 나아지진 않았지만). 지금도 여전히 유효한 문제의식을 담고 있는 내용에 대해서는 따로 언급할 필요가 없을 것 같다.

- 건축, 음악처럼 듣고 미술처럼 보다

- 디자이너, 저자가 되다 편집부 앞으로 온 이메일 한 통. 조경가 L이 평소에 써두었던 원고를 보내며 출판에 대한 조언을 구했다. 조경 답사를 다니며 기록해둔 메모 성격의 원고로, 조경설계에 관한 전문가적 의견이 담겨 있었다. 메일을 읽고 있자니, 불황의 한복판에서 헤어나지 못하고 있는 출판 시장이 떠올라 마음이 무거워졌다. 책을 읽지 않는 시대에, 아니 책이 팔리지 않는 시대에, 독자층이 옅은 전문 도서는 더더욱 출간에 이르기 어렵다. L에게 바로 답장을 하지 못하고 고민이 이어졌다. 학자나 작가, 혹은 기자가 아니라면 대개 글쓰기는 일상적인 일이 아니다. 조경 동네를 둘러보아도 책을 쓰는 디자이너를 찾기 어렵다. 디자이너가 작품집이 아닌 책을 쓰는 것은 무슨 의미가 있을까. 과연 디자이너에게 책을 쓰는 일이 필요하긴 한 걸까. 디자이너는 누구를 향해, 무엇을 위해 글을 쓰려고 하는지 묻지 않을 수 없다. 디자이너의 책을 읽어줄 독자는 어떤 사람들 일까. 예비 저자들은 대개 그들의 첫 책의 독자로 실무자, 인접 분야 전문가, 학생 그리고 관심 있는 일반인들까지를 막연하게 함께 꼽곤 한다. 당연한 말이지만 누구를 향해 글을 쓰느냐에 따라 문체나 내용이 달라져야 할 것이다. 건축 관련 글과 땅콩집으로 유명한 구본준 기자(한겨레)는 그의 저서 『한국의 글쟁이들』(2008)에서 1990년대 후반부터 부상한, 글쓰기가 삶의 중심인 ‘글쟁이’의 특징에 대해 언급한다. 흥미로운 대목은, 이 글쟁이들이 “전문성과 대중성의 중간, 지식을 생산하는 학문의 최전선과 독서 대중 사이에 존재하며 양쪽을 이어주고 있다”는 것이다. 학자가 아니더라도 준전문가로서 해당 분야의 최신 지식을 쉽게 설명하는 능력을 지닌 사람, 이런 글쟁이들은 분야의 대중화를 선도한다. 극도로 전문적인 내용을 소수의 전문가들과만 공유하기를 원하는 것이 아니라면, 귀 기울여볼 만한 대목이다. 이러한 글쟁이들은 “‘전달력’을 중시하며 독자지향적인 기획 마인드를 추구한다.” 도시나 건축 동네로 고개를 돌려보면 책을 펴내는 디자이너들이 좀 더 많다. 지난 10~20년간 전문가들 사이에서 입소문이 난 책들 그리고 전문가의 울타리를 넘어 대중의 관심을 받은 책들이 있다. 그들은 왜, 누구를 향해 책을 쓰고, 그 전략이 무엇인지 살펴보는 것도 나쁘지 않으리라. 도시·건축 분야의 책들을 되짚어 보면서 김진애를 빼놓을 수 없다. 건축과 도시계획을 전공한 그녀는 서울포럼을 운영하면서 스스로 꾸준히 글을 쓰기도 하고, 동료 건축가들의 책을 기획하면서 책 쓰기를 독려하기도 했다. 그런 김진애가 1999~2001년 ‘자라기 시리즈’(『매일매일 자라기』, 『프로로 자라기』, 『사람으로 자라기』)를 냈다. 그녀가 서문에서 소상히 밝히고 있듯이 이 시리즈는 건축 입문을 고민하는 사람, 관련 대학생, 젊은 실무자들, 건축팬을 대상으로 한 책으로 “학교에서 잘 다루지 않는, 실무세계에서도 서로 알겠거니 하고 말하지 않는 내용”을 담은 것이다. 일종의 도시건축 분야의 자기계발서 같은 책이다. (『환경과조경』 315호 특집의 제목인 ‘조경가로 자라기’는 이 시리즈에서 빌려온 것이다.) ‘탐험하기’, ‘만들기’, ‘커뮤니케이션 기’, ‘쌓아가기’, ‘감지하기’ 등과 같이프로가 되기 위한 구체적 안내가 담겨있다. 김진애 특유의 시원시원하고 거침없는 문체와 그 시시콜콜함이 매력이다. 이 시리즈가 출간된 지 이미 15년이 지나 사회적 상황과 전문 분야의 지형도 여러모로 변했고 책의 편집도 요즘 취향과는 다르지만, “배우는 재주도 배워야 한다”는 그녀의 말처럼 직능에 대한 이해를 돕는 책의 존재가 부럽게 느껴진다. 대중을 위한 건축 입문서로는 단연 서현의 『건축, 음악처럼 듣고 미술처럼 보다』(1998)를 꼽을 수 있다. 서현은 “건축가가 건물을 만드는 과정을 짚어”보며 건축가들은 어떤 관점에서 건물을 바라보는지, 여기에는 어떤고려 요소가 있는지 등을 대중의 눈높이에서 설명하고있다. 이 책의 후기에서 서현은 “대상의 감상과 판단은 스스로 하여야 한다. 그 판단의 기준을 마련하기 위한 받침이 지루하게 이 책에서 서술된 것이다”라고 썼다. 이러한 생각은 전문가를 위해 쓴 책에서도 이어진다. 『건축을 묻다』(2009)에서 그는 ‘건축은 무엇인가’ 그리고 ‘건축은 예술인가’에 대한 자신만의 답을 찾기 위해 예술, 기술, 기능, 공간, 사회, 역사, 도시와 같은 연관 개념과의 관계성을 파악한다. 그는 이 책을 쓰기 위해 ‘직접 확인한다’는 원칙을 세우고, 건축은 직접 찾아가서 보고 책은 원본을 찾아보고자 노력했다고 밝혀두고 있다. 책을 쓰는 과정이 나만의 답을 찾기 위한 치열한 여정이었음을 느끼게 하는 대목이다. “건축가에게 이 질문이 중요한 이유는… 구체적인 현실에서 필요한, 그리하여 흔들리지 않는 가치관이 필요하기 때문이다.”

- 거의 모든 것의 역사

- “독서도 다른 취미와 마찬가지여서, 우리가 애정을 기울여 몰두할수록 점점 더 깊어지고 오래간다.” 독일의 대문호 헤르만 헤세의 말이다. 깊이 공감한다. 독서가 종종 고리타분한 것이라고 여겨지는 경우가 있지만 나는 이만큼 흥미로운 행위가 또 있을까 싶다. 문자가 발명된 이후로 글은 계속해서 쓰여졌고, 책 또한 만들어졌다. 현재 전 세계에 출판된 책의 수는 헤아릴 수 없으며, 그 한 권 한 권의 가치를 생각해보면 우리가 간접적으로 경험할 수 있는 세계 역시 무궁무진하다. 심지어 하드커버를 두른 네모난 모양의 종이뭉치는 아름답기까지 하다. 다시 생각해보자. 독서보다 건전하고 유익하며 안전한(?) 행위가 또 있을까? 물론 찾아보면 몇 개의 리스트를 만들 수 있겠지만, 굳이 그런 수고를 하지 않아도 우리는 누구나 독서의 장점을 잘 알고 있다. 그러나 책 읽기는 점점 변방으로 내몰리고 있는 것이 현실이다. 우리의 감각을 새로운 방식으로 만족시키는 뉴 미디어가 속속 등장하면서 어느새 책은 프랜차이즈 카페의 장식품으로 전락해 버렸다. ‘그럼에도 불구하고 책을 읽어야 하는가’ 나의 대답은 ‘예스’다. 사실 이러한 질문이 썩 마음에 들지 않는다. ‘그럼에도 불구하고’라니, 참 억지스럽지 않은가. 이 짤막한 글은 앞의 질문을 ‘어떻게 책을 읽어야 하는가’로 바꿔 읽으려는 나의 노력이다. 우주는 우리가 생각하는 것보다 조금 더 이상한 것이 아니라, 정말 아주 이상하다 - 빌 브라이슨, 『거의 모든 것의 역사』 어릴 적 나의 꿈은 화가였다. 어머니의 손을 잡고 찾아간, 동네의 작은 미술학원 선생님이 예뻐서는 아니었다(절대 아니라고 장담할 수는 없지만). 이제 와서 생각해보면 하얀 종이 위에 점을 찍고, 선을 그려나가는 과정에 매료되었던 것 같다. 지금은 기억도 나지 않는 이유로 나의 꿈은 교사에서 과학자로, 다시 산업디자이너로 의사로 작가로 교수로 기자로 수십 번도 더 바뀌었다. 하지만 이렇게 장래 희망이 바뀌는 동안에도 늘 함께한 것은 책이었다. 하지만 위인전과 같은 책에는 쉽게 정을 붙이지 못했다. 초등학교 시절 책장에 꽂혀있던 위인전 전집은 그 위에 덕지덕지 쌓인 먼지만큼이나 싫었다. 미래에 대한 나의 꿈이 많이 바뀐 이유는 이것저것 관심이 많았을 뿐더러 궁금증이 많았기 때문인데, 그 나이에 본받을 위인들에 대한 딱딱한 이야기를 읽는다는 것은 고문이었다. 나의 지식에 대한 갈증에 ‘현존하는 가장 유머러스한작가’라는 평을 받는 빌 브라이슨의 『거의 모든 것의 역사』는 단비와 같은 책이었다. 많은 것을 알고는 싶어했지만, 그 수고를 생각하고 포기하곤 했던 내게 재미있는 과학 교양서라니, 거기다 ‘거의 모든 것의 역사’라는 강렬한 제목에서 나를 끌어당기는 무엇인가를 느꼈다. 기자 출신의 여행 작가인 빌브라이슨은 스스로 궁금하게 생각했던 과학에 관한 여러 가지 궁금증을 3년에 걸쳐 파헤쳤다. 우주, 지구, 입자, 생물과 미생물, 인류, 생명, 화학, 기후 등등 과학의 거의 모든 분야가 망라되어 있으며 태초부터 지금까지 만물의 역사를 쉬운 말로 써놓았다. 500페이지가 넘는 분량이지만 저자가 깔끔한 문장으로 풀어쓴 자연과학의 원리와 비밀을 따라가다 보면 어느새 마지막 페이지를 덮게 된다. 중학교 시절에 이 책을 접하고, 책이라는 매체가 가진 매력을 처음 알게 되었다. 이후 나의 독서는 작가의 필력을 따라가는 방식으로 많이 바뀌었지만, 당시의 감동은 아직도 잊을 수 없다. 우리는 어디로 가고 있는가 - 에드워드 윌슨, 『통섭』 여기저기서 ‘통섭’이라는 말이 쓰이고 있다. 공모전에서도 이 단어를 어렵지 않게 발견할 수 있다. 통섭은 과연 무슨 뜻일까. 미국의 생물학자 에드워드 윌슨이 사용한 ‘컨실리어스Consilience’의 번역어로, ‘서로 다른 것을 한데 묶어 새로운 것을 잡는다’는 의미를 품고 있으며, 통상 인문학과 자연과학을 통합해 새로운 것을 만들어 내는 범학문적 연구를 말한다. 융합, 퓨전과 같은 개념이 유행하고 있는 요즘, 주목을 끌기에 충분한 용어다. 지금까지 인간은 세상을 인식함에 있어서 거대한 세상을 여러 분과로 나누는 환원주의還元主義 방식을 채택했다. 환원주의 방식의 폐단은 각 분과 간의 우열이 생기는 것이다. 이때 효과적인 방법이 환원주의로 쪼개진 세상을 다시 하나로 모으는 것, 즉 통섭이다. 통섭은 지식의 경계를 무조건적으로 무너뜨리는 것이 아니다. 다른 것들이 서로의 이해를 통해 새로운 것을 만들어 내는 데에 통섭의 매력이 있다. 저자는 서구 학문의 큰 줄기에서 갈라져 나온 다양한 분야를 심층적으로 분석하고, 그 분야의 전문가들이 간과했던 지식통합의 가능성을 찾아 명확하게 보여준다. 이 책은 새로운 패러다임을 제시하고, 정보의 바다에 빠져 있는 우리에게 중요한 것은 통합된 지혜라는 점을 일깨워주고 있다.

- 한국의 나무 특강

- 식물을 공부하려고 책을 찾는 사람은 대개 도감을 먼저 고른다. 그리고는 각기 다른 특징으로 무장한 색다른 형식의 도감을 추가로 구매한다. 조경학과에 입학한 순간부터 식물 공부에는 정도가 없고, 직접 보는 것이 최선이며, 도감은 필수라는 말을 귀에 못이 박히도록 들었다. 『한국 조경 수목 핸드북』(김용식 저) 같은 책을 들고 수목원과 식물원, 대학 교정을 거닐었지만 암만 봐도 그놈이 그놈 같았다. 도감과 관찰은 기본이고, 식물에 얽힌 이야기를 통해 식물과 먼저 친해지는 것이 중요하다는 점을 깨달은 건 불과 얼마 전이다. 간단하게 유래만 살펴보는 것보다 관련된 이야기 속에서 식물을 이해하는 것이 도감을 몇 번 들여다보는 것보다 더 오래 기억에 남았다. 그래서일까? 식물에 해박한 전문가 중에는 이야기꾼이 많다. 수목원에서 일하는 가드너, 임학과나 원예학과 교수, 나무병원장, 나무 칼럼니스트 등을 만나보았는데, 하나 같이 글을 잘 쓰고 맛깔난 이야기를 들려주었다. 물론 내가 만났던 이들이 예외적인 경우일 수도 있지만, 그들은 대개 신화나 역사에도 관심이 많았다. 심지어 “이야기 속에서 식물의 흔적을 찾는 것이 큰 즐거움”이라고 약속한 듯 입을 모으기도 했다. 『고규홍의 한국의 나무 특강』(고규홍 저)은 바로 그런 식물 이야기가 빼곡히 담겨 있는 책이다. 먼저 이 책에 소개된 안동 용계리 은행나무 이야기를 좀 들여다보자. 안동 용계리에는 약 700살쯤 먹은 은행나무가 있다. 한국에 살아있는 은행나무 가운데 가슴높이 둘레가 가장 큰 나무로 알려져 있다. 많은 전설이 얽혀 있는 이 나무는 마을의 당산나무로 모셔지며 사람들에게 사랑을 받았고, 천연기념물 175호로 지정되어 국가로부터 보호받고 있었다. 그런데 1987년 댐 건설로 마을이 물속에 잠길 처지에 처하면서 위기를 겪게 되었다. 당시 공사를 주관한 한국수자원공사의 이상희 사장이 현장을 방문했는데, 이 나무를 보고는 공사 이후에도 나무가 살 수 있는 방도를 찾아 나서기 시작했다. 여러 전문가를 통해 예산만 충분하다면 이식을 통해 나무를 살릴 수 있다는 결론을 얻은 그는 청와대에 협조를 요청했다. 그해 8월 은행나무 보존을 위한 조례가 제정 공포되었고 보존추진위원회가 구성되었다. 이때, 나무 이식 공사에서 최고 전문가로 인정받는 고 이철호 회장(대지개발)이 나섰다. 이 회장은 나무를 들어올리기 위해 H빔 공법을 이용했다. 나무가 워낙 크고 무게가 680톤이나 돼 나무를 조금씩 들어 올리면서 빈틈에 흙을 메우는 방식으로 천천히 공사를 진행했다. 원래 있던 자리보다 15m 높이 올라가게 되었는데, 임하댐이 완공된 뒤의 만수위보다 높아졌다. 공사는 총 4년이 걸렸다. 다시 1년을 관찰하며 점검한 결과 제대로 자리를 잡은 것으로 확인되었다. 이 공사에는 23억 원의 예산이 투입되었는데, 나무 하나를 살리기 위해 시행된 공사로는 세계적으로도 유례를 찾아보기 어려운 대형 공사였다. 책에는 나무에 얽힌 전설과 이후 이야기가 더 담겨있지만, 여기서는 일부만 요약했다. 이처럼 『고규홍의 한국의 나무 특강』은 나무에 얽힌 우리 삶의 이야기를 풀어놓는다. 이야기를 따라가다 보면 나무의 생리와 이용, 재배 및 관리법에 대한 팁도 자연스럽게 얻을 수 있다. 또 하나 이 책의 흥미로운 점은 한 페이지에 걸쳐 은행나무가 침엽수인 이유를설명하는 대목이다. 침엽수와 활엽수를 구분하는 방법은 잎이 가늘고 뾰족한지, 잎이 넓고 둥근 면이 있는지를 보면 된다. 은행나무는 후자에 해당하는데 침엽수로 구분된다. 구분법을 배운 직후에는 도감이 잘못되었는지 의심하는 일도 있다. 하지만 이론상 침엽수가 맞다. 이 책은 그 이유를 알기 쉽게 묘사해 놓았다. 저자가 주목하는 건 나무를 둘러싼 이야기지만 나무 자체를 소홀히 하지 않는다는 점도 큰 매력이다.

- 생각의 탄생

- 괜히 찔린다. 나는 이런 글을 쓸 만큼의 독서량을 갖고 있지 않다. 대학교 2~3학년 때였나, 한창 ‘인문학 읽기’가 유행한 적이 있지만 그때나 지금이나 디자인, 상상력, 기능과 형태, 예쁘거나 좋아 보이는 것에 대한 탐구욕이 강했기에 시류를 따르지 않았다. 그래서 상당히 편식된 독서 리스트를 갖고 있다. 이번 특집을 준비하면서도 ‘책을 단순히 나열하는 것이 과연 재미있을까’라는 의문이 들었다. 그러다 문득 태국에서 조경학과를 다닌 친구의 말이 떠올랐다. “우린 1학년 때는 조경에 대해 배우지 않고 디자인 원론을 공부했어.” 거기에 착안해서 나의 책 읽기 경험의 공유는 조금 다른 방식으로 해보려고 한다. 이 글은 나만의 ‘디자인 상상 수업’을 짧은 픽션fiction으로 재구성한 것이다. 시나리오는 이렇다. 2014년 9월 서울 어느 대학교 조경학과에 디자인 일반론 수업이 새로 개설되었는데, 여기서 행정상 오류가 발생한다. 교수가 잘못 배정된 것이다. 디자인과 전혀 관련 없는 철학과 교수다. 하지만 공립학교다 보니 그대로 한 학기 지낼 수밖에 없는 상황. 수강 취소를 고려하던 중 흥미로운 소식이 들려온다. 수업 교재로 쓸 만한 좋은 책을 추천하면 추가점수를 준단다. 과목의 제목은 ’상상력과 디자인’이다. 수업 형태는 이론과 실습으로 3학점이다. 물론 책으로 하는 상상 속의 수업이다. 1. 생각의 탄생 개강 2주차. 교수님도 아직까지 적잖이 당황하신 듯하다. 하지만, 첫 수업의 책은 직접 정해오셨다. 제목은 『생각의 탄생』. 디자이너로 활동하고 있는 지인이 추천해준 책이라는데. 막상 처음 책을 펼쳤을 때는 그저 일반적인 자기계발서와 다를 게 없다고 생각했단다. 그런데, 이 책에서 제시한 수많은 천재들의 창의적으로 사고하는 13가지의 방법론적 접근들은 ‘그들이 실제로 했던 방법을 따라하면 우리도 할 수 있다’는 식이 아니라 ‘창의적 사고를 하기 위해 생각의 구조를 재편하는 방법’을 얘기하고 있다고 한다. 그때 누군가 왜 그 책을 들고 오셨냐는 질문을 던졌다. “너희들 대부분이, 10여 년간 받아먹기만 하는 주입식 교육의 산물이니까 그렇지, 너희가 생각하는 법을 안다고 보니”라는 답변이 돌아왔다. 창조적인 활동과는 지극히 거리가 있는 삶을 살아온 신입생들에게 하는 말이려니 싶었지만, 나 역시 뜨끔하긴 하다. 어쨌거나 책을 훑어본다. 생각 도구라는 타이틀을 가지고, ‘관찰’, ‘형상화’, ‘추상화’, ‘차원적 사고’, ‘모형 만들기’ 등의 딸림 제목들을 보니 ‘상상력’과 ‘디자인’ 두 단어 모두와 관련이 있어 보인다. 그렇게 이번 가을은 다르게 사고하는 방법, 생각하는 방법을 익힌다. 2. 놀이와 예술 그리고 상상력 이젠 긴 바지가 덥지 않다. 과목명에 상상력이 들어가서 일까? 아니면, 그래도 들어본 ‘진중권’의 책이라서 일까? 어쨌거나, 누군가가 진중권의 『놀이와 예술 그리고 상상력』을 추천한 듯하다. 다행히 읽어본 책이다. 수업의 일반적인 개요를 논하기에는 충분한 책이라는생각이 든다. 내가 적은 추천 리스트에도 들어있었는데, 미리 말하지 못한 점은 아쉽다. 나는 이 책을 왜 기억하고 있는 걸까? 우선 상상력이란 단어를 쓰지 않는다는 점이 맘에 들었다. 제목과 서론에서는 언급했지만, 이 말랑말랑 한 책은 우리에게 상상력을 강요하지 않는다. 그 점이 좋았다. 한때 유행했던, ‘~미쳐라’ 시리즈를 보면, 자꾸 미치라는 소리 때문에 미칠 뻔했다. 다시 책에 대한 기억을 되짚어보면, 주로 미학에 관련된 내용만으로 끌고 가며 나도 모르게 상상하게 만들었다. 가끔 영화에 대한 이야기를 하기도 하지만, 패션에 대한 이야기는 거의 하지 않는다. 저자의 취향도 묻어나는 책이다. 이 책은 보기에 따라서는 그렇게 친절하지 않다. 보통의 책과는 다르게 돌려보고 눕혀보고 숨어있는 그림을 찾아내야 하는 등, 은근 노동 아닌 노동을 시킨다. 고정되어 있는 출판물을 가지고 새로운 시각을 요구한다. 어쩌면 그 자체가 상상력인 것 같다. ‘새로운 시각의 경험’, 그것만으로 본전은 뽑은 책일까? 이런 저런 생각을 하던 도중, 이번 수업의 끝을 알리는 듯한 단어가 교수님 입에서 나온다. ‘디자인.’ 내가 이걸 알아챈 이유는, 『놀이와 예술 그리고 상상력』에서 디자인이라는 단어는 마지막 두 페이지에서만 볼 수 있기 때문이다. 이렇게 두 권의 책으로, 사고하는 방법과 미학·예술 분야에서 상상력 넘치는 예시들을 통해, 과목에 대한 간은 보았다.

- 1969년 이후의 조경 이론

- “형, 읽을 만한 전공 책 좀 추천해 주세요.” “내일 한 십만 원 준비해서 나올 수 있니” 대학 1학년 때의 일이다. 똑똑해 보이는 한 선배의 손에 이끌려 조경 관련 원서를 불법 복제해 파는 작은 출판사에 갔다. 충무로의 한 허름한 건물 2층이었던 걸로 기억된다. 스무 권 남짓한 책을 집으로 가져와 아주 자랑스럽게 책꽂이에 꽂았다. 존 옴스비 사이몬즈John Omsbee Simonds의 『조경학Landscape Architecture』과 마이클 로리Michael Laurie의 『조 경 학 개론Introduction to Landscape Architecture』이 끼어있던 걸로 기억된다. 나머지는 투시도나 수목 심벌 그리기 연습용 책이거나 (엄밀히 말하자면) 조경의 범위를 벗어나는 도시계획, 토지이용계획, 환경 정책 관련 책들이었던 것 같다. 하늘같은 선배의 권장 도서이므로 나는 그 책들 속에 조경의 모든 게 있는 줄 알았고 그게 조경의 전부라고 믿었다. 그러나 그런 조경(학)이 만족감을 주지 못함을 깨닫는 데에는 그리 긴 시간이 필요하지 않았다. 시대가 시대였던 만큼 소위 ‘사회과학’서적을 열심히 기웃거렸다. 하지만 딜레탕트 고유의 열등감을 키우는 촉매로 작용할 뿐이었다. 책과 담을 쌓았다. “넌 ‘비평’을 해라, 조경 비평.” 3학년 때의 일이다. 지금은 환경 관련 시민운동에 열정을 쏟아 붓고 있는 선배, K교수가 던진 말이다. 전후 맥락은 전혀 기억나지 않는다. 그는 갑자기 비평이라는 화두를 던졌다. 그 두 글자에 이유 없이 가슴이 뛰었다. 허전함과 공허함을 동반한 조경 공부의 갈증, 어쩌면 비평을 통해 그 목마름을 해소할 수도 있으리라는 막연한 믿음이 생겨났다. 갈증의 원인은 계획이나 설계, 즉 노하우의 부재 때문이 아니라 이론과 비평, 즉 노와이know-why의 공백 때문일 것이라는 생각이 스쳤던 것 같다. 미술이나 문학 비평의 참고서들은 많았지만 조경을 중심에 두고 읽을 비평 개론서를 찾기는 쉽지 않았다. 건축 비평으로 눈을 돌리자 책 한 권을 건질 수 있었다. 웨인 애토우Wayne Attoe의 『건축과 비평적 상상력Architecture and Critical Imagination』(1978). 그냥, 무조건 번역하기로 했다. 고백하건데 내 석사 논문의 절반 이상을 애토우의 책에서 거의 그대로 가져와 채웠다. 먼지가 수북이 쌓인, 플러스 펜 두세 다스를 소진시키며 쓴 이 책의 번역 노트 세 권을 최근에 발견했다. 누렇게 변한 종이와 시퍼렇게 번진 잉크로 남은 옛 시간의 그림자를 보고 있자니 그 시간 속의 사건들이 하나 둘 고개를 들고 나오는 것 같아 얼른 공책을 덮었다. 이후 몇 년간, 이 책 저 책, 정말 많은 양의 목적 없는 ‘나홀로’ 번역을 했다. 과장을 좀 보태자면 나는 번역이라는 종교의 충실한 신도였다. 그건 공부를 위한 행위가 아니었다. 번역은 한없이 외로운 시간, 정체를 알 수 없는 허기, 끊임없이 침범하는 학문적 열등감에 맞서기 위한 심리적 방어기제 였다. 로스메리 월드롭의 말이 떠오른다. “번역은 몸에서 혼을 짜내서 다른 몸으로 꼬여내는 것과 같다.” 힘든 노동이었다. 그러나 번역을 통해 나는 책과 화해했고 비로소 조경을 만나기 시작했다. “그럼, 이 책을 보게.” 환경, 그리고 미학. 매력적인 이 두 단어를 동시에 품은 박사 과정 과목 ‘환경미학’, 수강생은 나 혼자였다. 막막하던 학기 초의 탐색기가 끝나갈 무렵 C교수님은 아놀드 벌리언트Arnold Berlenat의 『환경미학The Aesthetics of Envi ronment』(1992)을 잠시 보여주셨다. 유학 중 잠시 귀국했던 Z선배로부터 구한 복사본을 다시 복사한, 잉크가 채 마르지 않은 따끈따끈한 책이었다. “이번 학기엔 그냥 이거 번역해 보겠습니다.” 과목명과 책 제목이 일치한다는 단순한 이유로 시작된 독서였지만, 이 책은 이른바 ‘독서를 통한 개안’의 차원을 처음 경험하게 해주었다. 벌리언트의 『환경미학』과 그의 전작 『예술과 참여Art and Engagement』(1991)를 통해 산만하던 나의 미학적 지식을 체계화할 수 있었고, 이원론에 입각한 서구 근대 미학의 한계를 파악하고 그것에 대한 대안적 논의로서 환경미학의 가능성을 엿볼 수 있었다. 마음껏 기댈 수 있는 벽을, 새로운 시각을 허락하는 창을 책에서 만났던 당시의 흥분이 아직도 생생하다.

- 활자산책

- 활자 산책을 떠나며 책 권하지 않는 사회 책을 읽지 않는 시대다. 스마트폰이 점령한 우리의 일상에서 ‘책’은 천덕꾸러기로 전락했다. 출간 종수도 눈에 띄게 줄었고, 주요 독서층은 고령화되었다. 20대가 독서 시장을 견인하던 호시절은 풍문으로만 남았다. 텍스트는 SNS의 위력 앞에서 파편화되었고, 140자 단위의 짧은 호흡에 길들여진 사람들은 좀처럼 책을 펼쳐들지 않는다. ‘그래도 종이책은 살아남는다’던 희망 섞인 전망이 ‘그래도 종이책은 살아남아야 한다’는 간절한 바람으로 바뀌고 있는 이즈음, 책을 이야기한다는 것이 무슨 의미가 있을까? 조경 동네로 범위를 축소해도 마찬가지다. 한국 조경을 한 단계 성숙시킬 수 있는 조경 담론과 조경 문화의 근간? 공허하다. 화려한 이미지로 중무장한 화보집도 전과 비교할 수 없이 소비되지 않는 시대가 아닌가. 풍성한 담론은커녕, 조명해볼만한 책이 몇 종이나 있을까? 상황이 이러함에도 우리는 책장을 넘겼다. 도서관을 뒤지고, 필자를 만나고, 서점을 순례하고, 사람들에게 의견을 구하고, 독서 경험을 떠올리고, 몇 권의 책을 추렸다. 이번 호 특집은 그 책 읽기 경험의 공유다. 그래도 책을 권하다 활자 산책을 준비한 까닭은 소박하다. 몇 권의 책이 조경의 허약한 문화적 기반을 살찌울 수 있으리란 거창한 기대는 하지 않았다. 다만, ‘추천 도서’ 목록이 하나쯤 있는 것도 나쁘지 않으리란 생각을 했다. 지극히 주관적이더라도 말이다. 흔히들 조경가를 꿈꾸는 이들에게, 젊은 시절의 폭넓은 경험과 다양한 분야를 넘나드는 (답사와 독서를 포함한) 문화 체험을 강조하곤 하지만, 막상 뚜렷한 안내판이 없다는 점도 떠올렸다. 많이 경험하고, 많이 보고, 많이 읽는 것을 강조하지만, 너무 막연하지 않은가. 읽을 만한 책을 찾아 다른 이들의 블로그를 기웃거리던 경험, 누구나 한번쯤은 있지 않을까. 그래서, 너무 딱딱하지 않게 두런두런 책 이야기를 나눠보고자 했다. 올해 진행했던 특집을 되돌아보는 자리에서 나온 이야기도 자극이 되었다. 2월호 특집 ‘우리시대 아파트 담론의 지형도’와 5월호 특집 ‘서울의 오늘을 읽다’에 필진으로 참여한 전문가들은 『아파트와 바꾼 집』, 『아파트 한국사회』, 『콘크리트 유토피아』, 『아파트 게임』, 『나는 튀는 도시보다 참한 도시가 좋다』, 『서울, 공간의 기억 기억의 공간』, 『랜드마크, 도시들 경쟁하다』, 『서울은 도시가 아니다』, 『못된 건축』 등의 책을 펴낸 필자였다. 그것도 굉장히 알찬 내용의 책을. 그뿐이 아니다. 6월호 특집 ‘부산시민공원’의 필자는 모두 『부산의 꿈 - 캠프 하야리아의 시민공원 만들기』의 저자였다. 몇 권의 책이 특집의 토대가 되어준 것이다. 당시 ‘아파트’를 주제로, 또 ‘서울’을 주제로 쓰인 여러 권의 책을 쌓아놓고 나누던 이야기는 꽤 흥미로웠다. “아예 한 호쯤은 책을 특집으로 해보면 어떨까”라는 의견이 나온 것도 아마 그때의 기억 때문이었을지 모른다. 주관적인 너무나 주관적인 과문한 탓이겠지만, 국내에서 조경 관련 추천 도서 목록을 찾는 일에는 실패했다. 펜실베이니아 대학교 조경학과 홈페이지 (www.design.upenn.edu / landscape-architecture / recommended-reading)에서 찾은 63권의 권장 도서recommended reading와 올해 7월에 출간된 『Landscape Architecture: A Very Short Introduction』의 뒷부분에 실린 몇 권의 추천 도서 목록만을 얻을 수 있었다. 세분화된 추천 도서가 필요하다면, 관련 박사 논문의 참고문헌을 뒤적이면 되겠지만 우리의 의도는 그와는 좀 달랐다. 그렇다면 어떤 방법이 있을까? 우선, 조경 동네에서 독서량이 많은 이들이 누구일까를 떠올렸다. 아무래도 글을 쓰는 이들이 아닐까 싶었다. 잡지 연재필자와 단행본을 펴냈던 필자, 그리고 편집위원에게 도움을 청했다. 어떤 이에게는 ‘내 인생의 책’ 5권을, 또 다른 이에게는 ‘조경학과 학생에게 추천해 주고 싶은 책’ 5권을 부탁했다. 편집부 기자들도 각자 10권부터 20권 가까이를 추천했다. 그렇게 한 권 한 권 모으다보니, 순식간에 200여 권의 목록이 쌓였다. 10권 이상을 보내온 고마운 이들도 적지 않았다. 장르도 다양했다. 누구는 『오만과 편견』에서 영국인들의 정원 문화를 끄집어냈고, 왠지 추천 도서 목록에서 빠질 것 같지 않은 『월든』이나 『조화로운 삶』도 한 자리를 차지했다. 『Design with Nature』 같은 전공 서적은 중복되어 거론되었고, 『동아학생대백과사전』 같은 다소 엉뚱한 책도 호명되었다. 어느 정도 리스트가 쌓여가자, 처음 생각했던 추천 도서 목록을 제시하는 방안이 최선일까 하는 고민이 생기기 시작했다. 솔직히 부담도 컸다. 결국, 지금까지 거론되었던 책을 중심으로 하되 몇 개의 가지를 나누어서 ‘주관적인’ 독서 경험을 공유하는 쪽으로 큰 방향이 잡혀가기 시작했다. 특집의 제목에 ‘권장 도서’ 혹은 ‘추천 도서’라는 수식이 포함되지 않은 이유이기도 하다. 일곱 가지 갈래의 독서 경험 다섯 명의 편집부 기자와 편집주간, 마침 여름방학을 이용해 실습을 나온 우성백 학생까지, 총 일곱 명이 각기 한 편씩 총 일곱 편의 원고를 완성했다. 그렇다고 일곱 가지 갈래를 조경, 건축, 예술, 문학처럼 도식적으로 나누지는 않았다. 그래도 조경 전문 잡지이니까 조경 도서에는 두 꼭지를 할애했다. 한 명은 그동안 조경 책을 편집하고 만든 경험을 되돌아보았고, 또 다른 한 명은 조경 책을 중심으로 한 독서 경험을 반추했다. 나머지 다섯 명은 조금씩 결이 다른 분야의 책을 펼쳤다. 이렇게 해서 정리된 일곱 편의 원고 제목은 모두 실제 책 제목이다. 해당 부류의 책 중에서 가장 대표적인 책이라서 제목으로 뽑은 것은 아니다. 각 원고의 내용을 단적으로 함축하는 책 제목을 원고 제목으로 빌어 왔을 뿐이다. 한때, 그러니까 책이 무언가를 할 수 있다는 믿음이 있던 시절, 김현의 『행복한 책 읽기』나 『장정일의 독서 일기』 같은 책이 꽤 인기 있었던 적이 있다. 물론 최근에도 이현우의 『그래도 책 읽기는 계속 된다』처럼 ‘책을 읽는 책’은 꾸준히 명맥을 유지하고 있다. 그 자체로 흥미로운 텍스트이기도 하지만, 자신이 읽어본 책에 대해서는 색다른 시선을, 읽어보지 못한 책에 대해서는 흥미를 불러일으키기 때문일 것이다. 또 누군가의 내밀한 지식 창고를 엿볼 수있는 기회가 흔치 않기 때문이기도 하다. 이번 특집이 그와 같은 역할을 충실히 해낼 수는 없겠지만, 타인의 책꽂이를 엿보는 소소한 즐거움은 전할 수 있지 않을까 싶다. 이 가을, 종이책을 펼쳐드는 당신에게! 덧붙이는 글 특집의 구체적인 짜임새를 잡아나가는 과정에서 ‘내 인생의 책’과 ‘조경학과 학생에게 추천해주고 싶은 책’ 리스트를 전해주어, 이번 특집에 풍성함을 더해준 편집위원과 잡지 연재 필자, 단행본 필자에게 특별한 감사의 마음을 전한다. 1. 1969년 이후의 조경 이론 _ 배정한 2. 조화로운 삶 _ 조한결 3. 생각의 탄생 _ 양다빈 4. 한국의 나무 특강 _ 이형주 5. 거의 모든 것의 역사 _ 우성백 6. 건축, 음악처럼 듣고 미술처럼 보다 _ 김정은 7. 텍스트로 만나는 조경 _ 남기준

- [공간 공감] 책 테마파크

- 설계나 공간에 대한 이야깃거리가 풍부한 ‘공간 공감’답사 대상지를 매월 선정하는 일은 생각보다 쉽지 않다. 토론이 벌어질 만한 장소를 많이 알지 못하는 것도 이유가 되겠지만, 꽤나 디테일한 공간 담론이 펼쳐질 만큼 디자인의 수준이 높은 공공 공간이 많지 않은 것도 사실일 것이다. 지난 일곱 번의 연재를 살펴보아도 대상지의 절반 이상이 공공의 접근이 가능한 민간 필지다. 대학로, 서울시립대학교 캠퍼스, 연남교 교차로는 적극적으로 디자인된 공간이라기보다는 개성 있는 도시 공간이라는 이유로 선택된 장소였다. 공공에서 발주하는 오픈스페이스가 양질의 이미지를 구현하기 힘든 데는 다양한 이유가 얽혀있을 것이다. 적정 예산, 설계 감각, 시공 능력, 갑의 안목 등이 어우러져야 제대로 된 이미지를 구현할 수 있는데, 이중 하나라도 빠지면 공간의 수준이 전반적으로 하향하게 된다. 아무래도 일사불란한 기획이 가능한 민간 프로젝트에 비해 네 항목 간의 균형을 갖추기 힘든 공공 프로젝트는 항상 풀기 어려운 숙제로 인지된다. 같은 수준으로 구현되었다면 공공 프로젝트가 더 많은 칭찬을 받아야 하는 이유가 여기에 있다. 공공 프로젝트의 질적 향상을 염원하면서 이번 글에서 다룰 대상지는 분당에 위치한 ‘책 테마파크’다. 굳이 말하자면 본 연재에서 디자인을 중심에 놓고 논의를 펼치는 ‘첫 번째’ 공공 발주 프로젝트인 셈이다. 율동공원 내에 자리 잡고 있는 책 테마파크는 경기문화재단이 기획한 공모전을 거쳐 2005년에 준공되었으며, 현재는 성남문화재단이 관리하고 있는 문화 시설이다. 당선안 선정 당시 유명 화가가 공모전의 설계를 주도했다고 해서 이슈가 되었던 프로젝트다. 완공 이후 10년 가까이 지났으니 나무도 많이 자랐고, 주변의 경관과 자연스럽게 동화될 정도로 안정되기에 충분한 시간이 흘렀다. 우리 중 개장 초기에 와 보았던 멤버도 있었지만 절반은 첫 방문이었다. 사선을 첫 인상으로 드러내는 건축의 경사면을 따라 올라가면 철판과 화강석 판석을 활용한 부조를 감상하면서 건물의 옥상부에 다다를 수 있다. 도서관으로 활용되고 있는 이 지형적 건축에서 약간의 거리를 두고 야외 공연장이 입지하고 있는데, 도서관이 나선 스타일로 돌출되어 있다면 야외 공연장은 반대로 함몰되어 대비를 이룬다. 이 두 시설은 지하 레벨에서는 통로로, 지상부에서는 잔디 마운딩으로 연결되어 있다. 넓고 완만한 계곡 지형에 입지하고 있는 책 테마파크는 도서관과 야외 공연장, 책형상의 수경 시설에 이를 때까지 천천히 상승하다가 상부에서는 성남 저수지 방향을 내려다보는 풍광을 제공한다. 이 뷰를 보면서 도서관 쪽으로 내려오다 보면 도서관의 전면 입구와 지형을 활용한 선큰 광장을 만나게 된다. 지형, 파사드, 야외 스탠드 등으로 위요된 적절한 규모의 광장은 건물 내의 프로그램과 긴밀하게 연결되도록 구성되어 있다. 유적지를 연상시키는 입지와 선명한 기하학적 특징을 지니는 책 테마파크는 특징이 뚜렷한 공공 공간임에 틀림없다. 정욱주는 이 연재를 위해 작은 모임을 구성했다. 글쓴이 외에 factoryL의 이홍선 소장, KnL 환경디자인 스튜디오의 김용택 소장, 디자인 스튜디오 loci의 박승진 소장 그리고 서울시립대학교의 김아연 교수 등다섯 명의 조경가가 의기투합했고, 새로운 대상지 선정을 위해 무심코지나치던 작은 공간들을 세밀한 렌즈로 다시 들여다보고 있는 중이다.

- 제천한방엑스포공원 한방생명과학관

- 재정리 이 프로젝트는 아주 우연하게 시작되었다. 설계 대상은 제천시에서 주관하는 한방엑스포 시설 중 대상지 전체가 아닌 한방생명과학관의 광장과 그 주변이었다. 이미 다른 회사에서 설계도서를 작성하여 납품한 상태에서 건축 공사가 한창 진행 중이었는데, 엑스포 관계자와 시장의 의견으로 어떠한 경위를 통해 우리 회사가 계획안을 보완하게 되었다. 일을 맡게 되면서 세 가지 전제가 있었다. 첫째, 과학관 주변의 거울 못과 계류는 부분적인 형태 조정 외에는 없애거나 위치를 변경하기 어렵다. 둘째, 생태 연못은 이미 시공 중이라 변경이 불가하다. 셋째, 엑스포기간이나 혹은 이후라도 제천시 야외 행사를 고려한 잔디 마당을 오픈스페이스로 확보해야 한다. 세 가지 대안 세 가지 대안을 제시했다. 그 첫 번째는 숲으로 둘러싸인 원형의 잔디 마당 계획안이고, 둘째는 원형의 잔디마당을 둘러싸는 링 형태의 입체적 수 공간 계획이다. 마지막 안은 약초 전시장과 경계의 관계를 정리한 계획안이었는데, 두 번째 안으로 결정되어 진행했다. 지반보다 낮은 건축물 기존 설계 도면을 들고 현장을 조사하는 과정에서 약초 전시관이 도로 레벨보다 심각하게 낮게 배치되어 있는 것이 확인되었다. 전시관과 도시와의 관계 및 전시관과 대상지의 레벨에 대한 핸디캡을 극복하고 정면성을 고려하는 과정에서 자연스레 입체적 공간을 계획하게 되었다. 원형의 잔디 공간과 전시관 전면에 개방감 있는 공간을 연출하고, 이 두 공간이 연속성을 갖도록 하여 행사 시 많은 사람을 수용할 수 있도록 계획했다. 조경 설계 기술사사무소 아텍플러스(이준석 소장, 안상철소장, 신이철 부소장, 송태수 부소장, 이태훈, 김승인, 이동준, 정다운) 조경 시공 제일조경(변용섭) 위치 충청북도 제천시 한방엑스포로 19 대지 면적 23,000m2 준공 2010.9.

- 바이청 중앙 공원

- 질서 속의 무질서 바이청 중앙 공원은 신개발 구역의 중심에 위치하고 있으며 주요 프레임은 남북을 관통하는 주축선과 동서양쪽의 순환선으로 이루어진다. 전체 공원은 주축선을 따라 일정하고 치밀한 원칙과 스타일로 조성되었을 뿐만 아니라 원 지형 고유의 패턴을 보존했다. 공원의 각 테마 공간의 이질성과 창의성은 이 프로젝트의 설계전략이라고 할 수 있다. 틀framework: 도시의 간선 도로를 공원의 주축선으로 설정하고 도로 양측의 포플러 숲을 그대로 유지했다. 그리고 공원의 중심 구역에 높이 24m의 철제 타워를 설치하고, 이를 초점으로 삼아 공원의 녹색 축을 형성했다. 주축선과 19도 각도를 이루는 보조축을 따라 물길을 조성했는데, 총 19단으로 나누어 단차를 두었다. 이는 정연함 속의 유동의 변화를 표현하고 있다. 패턴pattern: 원래는 평탄했던 땅에 높이와 길이가 다른 56가지 선형의 좁고 긴 공간strip을 구획했다. 이를 통해 다양한 높이 변화가 있는 지면이 조성되었다. 높이 차를 이용해 높은 곳에 있는 물이 낮은 곳의 교목식물군에 다시 모임으로써 미세한 변화 속에서도 전체의 정연함을 잃지 않도록 했다. 시퀀스sequence: 공원 전체에 새로운 스트립을 배열하여 레이아웃을 만들고, 구조를 다시 만든 곳은 가능한 자연의 형태에 가깝게 유지했다. 변화를 주기 위해 교목은 불규칙하게 배치했다. 지피초화류도 다양한 크기와 높이로 자연스럽게 어우러진다. 동시에 스트립마다 교목 종류, 나무 형태, 나무와 나무의 간격, 그리고 색깔의 다채로운 변화를 주어 자유로운 가운데 정연함을 추구했다. Landscape Architect R-land Beijing(Zhang JunHua, Gao Jie, Bai Zuhua, Zhang Peng, Qu Weixian) Enforcement Design Zhang Jun Hua, Yu Feng, HUHaibo, Yao Yuan, Zhu Mingqian, Xue Peng Lighting Design R-land Beijing Ltd, Shanghai LiyeOptoelectronic Co. Ltd, NVC Lighting TechnologyCo. Ltd Architect Yuan Lin Civil Engineer Xinjiang Qizing ConstructionTechnology Ltd PD 207 Planting Shandong Xiangtai LandscapeArchitecture Ltd Client Akesubai Xinjiang Construction Bureau Location Akesubai Xinjiang, PRC Area 11.69ha Design Period 2011.4.~2012.5. Completion(Phase 1) 2013.5. 장쥔화(Zhang, Jun Hua)는 1998년에 일본에서 유학을 마치고 중국 칭화 대학교 건축학과에서 교수로 재직했고, 1999년에 설계사무소를 개업했다. 2004년부터 일본 치바대학교의 교수로 재직중이며, 같은 해에 R-land Beijing을 설립했다. R-land Beijing은 경관 계획, 공공 공간, 레저 공간, 테마 디자인 등의 영역에서 괄목할만한 성과를 이뤄냈고, 특히 고급 부동산 경관 조성 방면에 대한 자문이나 설계 영역에서 선두를 달리고 있다. 대표 작품으로는 허베이성 한단스 자오왕청 유적 공원, 중관촤이신 정원, 산둥청 국가습지공원, 시안 다탕 부예청, 베이징 자동차박물관, 룽후옌란산 공원, 톈진 퇀 보호수 정원, 초상 자오상자밍 룽 위안 아파트 단지, 위안양 아오 베이 아파트 단지, 중 젠 훙산 시구 아파트 단지, 시산이호위안 별서 단지 등이 있다.

- 타구스 리니어 파크

- 대상지는 과거 민간 공단으로 둘러싸여 있었다. 이 지역 주민들은 강으로 접근하기 어려웠기 때문에 강변과 연계된 활동도 제한되었다. 타구스 리니어 파크Tagus Linear Park는 이런 상황에 놓여있던 지역 주민에게 민주적 중재물로서 기능한다. 공원 조성에 따라 서로 다른 배경을 가진 각계각층의 사람들이 이곳을 찾을 것이며, 15만m2의 광활한 대지를 따라 다양한 친수 활동이 가능해 질 것이다. 타구스 리니어 파크에서는 낚시, 걷기, 사이클링, 환경 교육, 또는 단순한 경관 감상 등 다양한 활동이 가능하다. 대상지는 시가지와 산업 경관, 그리고 농업 및 자연 경관이 혼합되어 있어 상당히 복잡한 곳이었다. 이 프로젝트의 목표는 다양한 변수가 종합된 대상지 내에 새로운 도시 공공 공간을 만들어내는 것이었다. 새로운 공원을 만들어 내기에 앞서 이곳만이 가진 ‘공간의 본질’을 유지하기 위해 기존의 자연 환경과 문화적 특성에 기반을 둔 독특한 그린웨이를 도입했다. 이 그린웨이는 다양한 레크리에이션 및 레저 활동의 기반이 될뿐만 아니라, 기존 생태계를 보호하고 공업 활동으로 파괴된 환경의 재생을 촉진한다. 타구스 리니어 파크는 크게 ‘낚시꾼의 해변Fishermen’ Beach’과 ‘트레일pedestrian trail’ 두 개의 공간으로 구성되어 있다. ‘낚시꾼의 해변’은 강가의 모래가 퇴적되어 만들어진 땅에 조성된 다목적 공간이며, ‘트레일’은 시가지 및 자연 지역과 ‘낚시꾼의 해변’을 연결하는 보행로다. 이 보행로는 대상지 내의 개울, 배수로, 둑길, 수변 제방 등을 포함하며 6km의 길이로 뻗어있다. ‘낚시꾼의 해변’에서 700m의 나무 데크 길을 이용하면 자연 지역을 통과할 수 있고, 화물 운반대를 재활용하여 만든 조류 조망대까지 이어진다. Landscape Architect Topiaris landscapearchitecture(Luis Ribeiro, Teresa Barão, Catarina Viana, Ana Lemos, Elsa Calhau,João Oliveira, Rita Salgado, Sara Coelho) Architect Atelier Difusor de Arquitectura Client Municipality of Vila Franca de Xira Location Póvoa de Santa Iria, Portugal Area 15ha International Competition 2012 Completion 2013.7. 토피아리스(Topiaris)는 1986년에 설립된 포르투갈 조경설계 회사로 현재 8명의 조경가로 구성되어 있다. 지난 20여 년간 국토 계획과 시공 그리고 경관 보존 분야 등에서 활약해왔으며, 창의적 생각과 기술적 해결책을 제시하고자 했다. 프로젝트의 스케일이나 성격에 따라 통합적이고 전체론적인 접근을 지향하고 있다.

- VM웨어 캠퍼스

- 선도적인 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 회사인 VM웨어VMware는 글로벌 본사를 위해 팔로 알토Palo Alto에 있는 105에이커 크기의 대상지를 마련했다. 본래 1960년대에 로체 파마세티컬Roche Pharmaceutical의 캠퍼스로 개발되었던 대상지는 당시의 전형적 특징을보인다. 구 캠퍼스는 용도와 지상 주차장 면적에 따라 영역이 분리되었는데, 빌딩과 주차장의 위치는 보행자를 위한 보도와 휴먼 스케일의 조경 공간을 고려하기보다는 차량 순환을 우선했다. PWP는 노후한 대상지를 실리콘 밸리의 최첨단 글로벌 본사로 탈바꿈시키는 새로운 캠퍼스 계획을 위해 대상지 계획과 조경 설계를 맡았다. 캠퍼스 재조성의 핵심 목표는 회사 직원 간의 연결과 협업을 증진하고 4,500명 직원을 추가로 수용하기 위해 건축 프로그램을 확장하는 데 있었다. 이에 기존 캠퍼스의 체계를 분석하여, 야외 지상 주차장을 다층식 주차장으로 대체하면서 조경 면적을 확보하는 전략을세우고 신규 건물을 지을 수 있는 부지를 물색했다. 그 결과 모던하게 지어진 로체 사의 건물 몇 동을 개조하고, 다섯 채의 새로운 건물을 추가하는 캠퍼스 마스터플랜을 제안했다. 세 개의 대형 주차 구조물은 기존의 내부 순환 도로에 인접하여 위치하며, 자동차보다는 보행자와 자전거를 배려한 캠퍼스 중심부를 만들어 방문객이 편리하게 접근할 수 있도록 했다.새 건물이 배치되고 지상 주차장 면적이 감소되면서, 인근 스탠퍼드 대학교와 비슷하게 일련의 ‘캠퍼스 구역campus quads’으로 전체 캠퍼스의 체계가 잡혔다. PWP는 크게 네 개의 캠퍼스 구역(곶 구역, 힐탑 구역, 센트럴 구역, 크릭사이드 구역)에 인상적이고 독특한 경관적 특징을 부여하는 섬세한 디자인 작업을 수행했다. 40에이커 크기의 곶promontory 구역은 10여 년 전 VM웨어캠퍼스 초기 조성 시 건축된 건물군이다. 두 개의 새로운 캠퍼스 구역이 대상지 계획을 통해 새로 확보한 64에이커 크기의 부지에 배치되었다. 힐탑Hilltop 구역은 6천 명의 사람들을 수용할 수 있게 디자인된 야외 잔디 광장을 포함하며 캠퍼스의 새로운 중심부가 된다. Landscape Architect PWP Landscape Architecture (Peter Walker/FASLA, David Walker, Jay Swaintek, Conard Lindgren, Nathan O. Pepple, EustaciaBrossart, Cornelia Roppel, Collin Jones, Steve Tycz,Mi Yang, Su-Jung Park, Michael Dellis) Architect From 4 Architecture Consultants Development Manager: Hines Geotechnical Engineer: Rollo And Ridley Civil Engineer: BKF Structural Engineer: Phase 2 - Adapture Structural Engineer: Phase 3 - Louie International MEP Engineer: ME Lighting: Illume Sustainability: WSP Environment & Energy Waterproofing: Simpson Gumpertz & Heger Traffic: Fehr & Peers Controls: HMA Parking: Watry Acoustics: Shen Milsom Wilke Fountain Consultant: Fluidity Design Consultants Client VMware Location 3401 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, USA Area 105 acres Completion 2014 PWP Landscape Architecture는 피터 워커(Peter Walker)를 수장으로 30여 년 동안 최고의 조경 설계를 선보여 왔다. 캘리포니아 버클리에 위치한 본사는 뉴욕의 내셔널 9/11 메모리얼, 싱가포르의 마리나 베이 샌즈, 시드니의 바랑가루 헤드랜드 파크와 밀레니엄 파크랜드, 샌프란시스코의 트랜스베이 트랜짓 센터, 워싱턴 D.C.의 컨스티튜션 가든, 뉴포트 비치의 뉴포트 비치 시빅 센터와 공원, 서울의 삼성 서초 본사, 팔로 알토의 VM웨어 캠퍼스등 다양하고 국제적인 프로젝트를 수행해 왔다. PWP는 역사와 전통에 대한 지식과 현대 조경에 대한 연구를 결합해 디자인하며 최신 기술과 혁신적 기법을 시공에 적용한다.

- 하이허 리버프런트 리본 파크

- 중국 톈진 시Tianjin 빈하이Binhai 신도시에 들어선 리본 파크Ribbon Park는 하이허Haihe 삼각주에 위치하고 있으며, 발해만Bohai Sea으로부터 약 3km 떨어진 곳에 자리잡고 있다. 대중교통 및 페리 노선, 베이징에서 출발하는 신설 고속열차 노선 등으로 연결되는 빈하이 개발 지구는 상업 및 관광의 중심지로 새롭게 부상하고 있다. 또한 리본 파크는 강변에 위치한 공공 공간의 중심축 역할을 맡게 될 것으로 기대되고 있다. 공원은 남쪽에서 북쪽으로 이어지는 다섯 개의 개성 있는 구역으로 구성되어 있는데, 델타 아일랜드Delta Islands,강변의 숲과 초지Riparian Forest and Meadow, 중앙 광장Central Plaza, 식물의 숲Botanical Forest, 그리고 시그니처 가든Signature Garden은 인접 지역의 택지 개발을촉진하는 역할을 동시에 맡고 있다. 즉 남쪽 지역의 경우 주거 용도로의 개발이 활발한 반면, 북쪽 지역의 경우 복합 용도를 위한 활용이나 관광객을 대상으로 하는 상업 시설의 유치가 적극적으로 추진되고 있다. 30헥타르의 면적과 1.5km 길이에 달하는 리본 파크를 통해 중국 북부 지역 수변 공공 공간의 새로운 패러다임을 제시하고자 한다. 그렇지만 바다에 인접해 있는 공원의 입지 조건으로 인해 해안 공원 디자인 시 일반적으로 등장하는 여러가지 문제점들이 나타났던 것 역시 사실인데, 염분이 높은 해수, 강력한 바람, 그리고 계절에 따른 하천 범람 등을 그 예로 들 수 있다. 혹한이 몰아치는 겨울과 홍수가 밀려오는 여름을 위시한 이와 같은 자연 조건은, 수십 년에 걸친 조선 산업 그리고 석탄 및 기타 광물의 수출입 이력이 가져다준 결과물과 어우러져, 녹색 도심 수변 공원이라는 미래 비전의 실현에 암울한 그림자를 드리웠다. 따라서 디자인 과정은 이러한 문제들을 다음과 같은 방법을 통해 우선 해결하는 데 초점을 맞춰 진행했다. 즉 창의적 홍수 통제, 빗물 관리,그리고 토질 개선 및 약화된 지역 생태의 복원 등을 시행하는 한편, 능동적인 프로그램과 수동적인 프로그램을 병행 추진함으로써 공공 공원의 방향성을 수립하고자 했다. 홍수 통제 및 저지대 문제를 해결하기 위해 도심과 가까운 수변에 위치한 제방 구조물을 이동시키는 한편, 나무를 식재한 상층부 산책로upper promenade를 설치해 보행로의 뼈대를 마련하였다. 이곳을 기준으로 대상지의 북쪽 지역인 강변의 숲 및 리버 아일랜드Riparian and River Island 구역으로는 숲으로 가득 찬 토지가 위로 솟아오르고, 해안 초지가 강변 및 저층부 산책로lower promenade를 향해 완만한 경사를 이루며 이어진다. 높은 지대에 위치한 토지에서는 보다 건강한 토양이 마련되어 토착 고지대 생태가 번성하게 되고, 인공적으로 구성된 지형을 통해 빗물은 수질 정화용 습지로 흘러들게 되며, 이 물은 이후 강으로 흘러들어가게 된다. 이러한 강변 습지는 보다 자연에 가깝게 변모된 물가를 따라 강에 새롭고 신선한 생명력을 불어넣어준다. 더불어 염수가 섞인 강변 지역은 구조적으로 강화된 차단막을 따라 뒤로 밀려나게 되며, 이곳에서는 해안 습지 식재도 가능하다. 이렇게 되면 두 가지 서로 다른 생태가 혁신적 지형, 토양 배치, 물 관리, 그리고 식재 등을 통해 상호공존할 수 있게 된다. 또한 기존의 콘크리트 수로의 일부는 물 재활용을 위한 물 저장 시설로 재배치되었다. Landscape Architect Hargreaves Associates (George Hargreaves, Alan Lewis, Wright Yang, Joon Kim, Jisu Choi, Zhe Chen) Local Landscape Architect Tianjin Bohai Urban Planning & Design Civil Engineering Sherwood Design Engineers Fountains Dan Euser Waterarchitecture Lighting Design OneLUX Marine Engineering Moffat & Nichol Client New Town Development Company, Tanggu PRC Location Tanggu District, Tianjin, PRC Completion 2014 Image Hargreaves Associates Photography Hargreaves Associates Aerial Photography Tianjin Bowei Yongcheng Technology 하그리브스 어소시에이츠(Hargreaves Associates)는 조경가와 도시계획가로 구성된 전문적 컨설팅 회사로 1983년 설립되었으며, 샌프란시스코, 캘리포니아, 캠브리지, 메사추세츠, 그리고 뉴욕에서 오피스를 운영하고 있다. 하그리브스 어소시에이츠는 문화적이고 자연적인 시스템 사이에서 건강하고 균형잡힌 접점을 만들고자 노력하고 있으며, 최근 작업으로는 시드니 올림픽 2000-올림픽 플라자, 크리시 필드(샌프란시스코), 과달루페 리버 파크(샌 조스, 캘리포니아), 엘리자베스 카루더스 파크(포틀랜드, 오레곤), 르네상스 파크(차타누가, 테네시) 등이 있다.

- 일상의 비일상화

- 공모전 2007년 여름, 대학원을 졸업하고 뉴욕에서 실무를 시작했을 때다. 뉴욕 업계에서 가장 인기 있는 화두는 단연 거버너스 아일랜드 공원 및 오픈스페이스 공모전이었다. 29개 팀 중 자격을 심사해 선발된 최정예 5개 팀은 그 이름만으로도 큰 기대를 갖게 했다. 이들의 설계안이 일반에게 공개되었을 때 사실 많은 사람들은 JCFO의 ‘Mollusk’가 선정될 것이라고 생각했다. 콘셉트 자체도 자연과 생태를 강조해 감성적이었지만, JCFO 특유의 뛰어난 그래픽과 표현기법은 많은 대중을 사로잡기에 충분했다. 프레시킬스, 하이라인에 이어, 센트럴파크 이래로 뉴욕의 대표적인 공원 공모전을 모두 휩쓸겠다는 제임스 코너James Corner의 야심(!)이 대단하다는 소문도 심심찮게 들려왔다. 그러나 결과는 일반적인 예상과는 달리-사실 늘 그렇듯이- 저 멀리서 나무자전거를 타고 등장한 네덜란드인에게 우승의 영광이 돌아갔다. 마치 17세기 초반, 거버너스 아일랜드에 네덜란드인이 들어와 원주민을 몰아냈던 그때처럼. 이 네덜란드인 아드리안 구즈Adriaan Geuze와 West 8 컨소시엄의 공모전 설계안을 보면 상당히 과격하다. 지금은 네 개의 언덕으로 줄어들었지만 공모전에서는 아일랜드 전체에 걸쳐 크고 작은 언덕을 제안했다. 건물과 연계한 언덕도 있고 자유의 여신상처럼 그 내부 공간을 통해 올라가는 언덕도 있다. 가장 높은 언덕의 높이는 약 55m에 달하고 어떤 언덕은 꼭대기에서 낚시를 하는 등 공모전 콘셉트로 재미는 있지만 과연 실현 가능성이 있을까 의문이 들게 하는 그런 설계안이었다. 그럼에도 불구하고 West 8의 안이 당선된 이유는 콘셉트 자체가 상당히 단순하고 도시 맥락에 맞는 디자인으로 워터프런트의 활성화라는 발주처의 기대에 부합했기 때문이다. 2007년 12월 뉴욕시장실의 보도 자료를 보면 당선작에 대해 다음과 같이 평가하고 있다. “뉴욕 항에 위치한 섬이라는 측면에서의 거버너스 아일랜드를 잘 반영했고, 건물 잔해를 재활용해 뉴욕 항의 드라마틱한 경관을 360도 파노라마로 볼 수 있는 언덕을 제안한 것이 환경친화적이다. 무료 자전거 프로그램을 도입해 시민들이 섬 곳곳을 자유롭게 돌아다닐 수 있게 한 아이디어가 돋보인다.” 사실 대단한 것은 없다. 과격하게 제안한 부분에 손을 좀 대어도 전체 콘셉트를 유지하는 데 무리 없는 안을 발주처에서 현명하게 선정했을 수도 있다는 생각이 들었다. 시민들의 요구 파악 거버너스 아일랜드는 올해 5월 공식적으로 일반에 개방되었다. 2013년 가을, 블룸버그 시장이 퇴임 전 리본을 커팅한 것을 공식 개장이라고 보더라도 공모전에서 당선작을 선정하고서 6년이라는 시간이 걸렸다. 그것도 전체 공원이 아니라 1단계 공원(약 30에이커)을 마무리 하는데 걸린 시간이다. 물론 기본설계의 대상지는 공원 전체였지만 상당히 오랜 시간이 걸린 것은 사실이다. 워낙 오랫동안 비워져 있던 곳이었고, 또 사람들이 사용하던 당시에도 군사 목적으로 이용되던 곳이기 때문에 일반인을 대상으로 한 오픈스페이스로의 변형이 쉽지만은 않았다. 공원의 상수도를 다시 연결해야 했고 낙후된 호안을 개선하는 등 아일랜드 내의 인프라를 구축하는 데 많은 시간이 소요되었다. 하지만 이런 하드웨어적인 부분보다 더 중요하게 생각하고 시간을 투자한 일은 잠재 이용자들에게 공원을 홍보하고 이들의 요구를 파악하는 것이었다. 이를 위해 공모전이 시행된 2007년 여름부터 매해 거버너스 아일랜드자체를 일반 시민에게 개방했다. 사람들에게 잊힌 공간 그 자체를 각인시키는 것이 첫 번째 목적이었고, 아일랜드에 산재한 공개 공지에 다양한 예술 및 스포츠 프로그램을 유치해 사람들이 공원에서 어떤 것을 원하는지 알아보기 위함이 또 다른 이유였다. 시민들은 무료 페리를 타고 아일랜드에 들어와 다양한 이벤트와 프로그램을 즐기는 동시에 자연스럽게 공원에 노출되면서 공원 디자인에 관심을 기울이게 되었고 원하는 바를 이야기하게 되었다. 시민과의 상호 커뮤니케이션은 시민 공청회, 워크숍, 디자인 샤렛, 전시 등 오프라인을 통해서뿐만 아니라 블로그, 홈페이지 등 온라인을 통해서도 적극적으로 이루어졌다. 이런 경험을 통해 발주처는 공원의 홍보 및 운영, 관리방안에 관한 아이디어를 축적할 수 있었고 설계자는 시민이 원하는 진정한 설계안을 마련할 수 있었다. 방문객은 매해 늘어났다. 2008년 여름 아일랜드를 방문한 방문객은 12만6천 명이었지만 2010년에 방문객은 44만 3천 명으로 늘었다. 아무리 좋은 디자인을 보여준다고 하더라도 사전 준비없이 완성된 공원을 개장했을 때 섬이라는 약점이 있는 이 공간에 이 만큼의 사람들이 방문할 수 있었을지 의문이다. 올 여름, 새로운 공원과 다양한 프로그램을 즐기던 수많은 시민들이 이질감 없이 아일랜드에 녹아들고 있음을 볼 수 있었다. 다년간에 걸친 공원 운영의 노하우와 시민들의 의견이 반영된 공원이기 때문이 아닐까 생각해 보았다. 최혜영은 서울대학교 조경학과를 졸업하고 펜실베이니아 대학교에서 조경학 석사 학위를 받았다. 뉴욕 AECOM(전 EDAW)을 거쳐 West 8 뉴욕 오피스에서 거버너스 아일랜드 프로젝트를 담당해왔다.용산공원 설계 국제공모에서 West 8 + 이로재 팀의 당선을 이끌면서 현재 프로젝트 리더로 일하고 있으며, 펜실베이니아 주 등록 미국 공인 조경가(RLA), 친환경건축물 인증제 공인 전문가(LEED AP)이다.

- 거버너스 아일랜드

- 거버너스 아일랜드를 위한 새로운 공원 및 공공 공간조성 프로젝트는 한때 버려졌던 이 섬을 극적으로 변모시키는 것과 이 장소가 지닌 여러 가지 특성을 명확히 드러내는 것을 목표로 한다. 궁극적으로는 거버너스 아일랜드를 관광 명소이자 랜드마크로 바꾸는 것이다. 그중 1단계 공사가 지난해 가을 마무리되었다. 프로젝트는 2006년 개최된 국제 설계공모전 수상작과 2010년 수립된 공원 및 공공 공간 마스터플랜The Governors Island Park and Public Space Master Plan을 바탕으로 진행되었다. 1단계 공사를 통해 30에이커 규모의 신규 공원 및 공공 공간이 섬 전역에 걸쳐 조성되었고, 방문객을 위한 주요 시설물이 역사적 의미를 지닌 노스 아일랜드North Island 지역에 들어섰다. 프로젝트의 1단계 지역에는 리겟 테라스Liggett Terrace, 해먹 그로브Hammock Grove, 놀이 잔디밭Play Lawn, 그리고 노스 아일랜드의 역사 유적지가 포함되는데, 소이선스 랜딩Soissons Landing, 퍼레이드 그라운드Parade Ground, 그리고 사우스 배터리South Battery 등이 이에 속한다. 설계를 맡은 West 8은 정원, 숲, 자전거길과 더불어 맞춤형 조명, 좌석, 그리고 이정표 등을 개발했으며, 이를 통해 섬 전역에 걸쳐 펼쳐진 새로운 공공 공간 사이의 연계성을 높였다. 뉴욕 시는 거버너스 아일랜드의 공원 및 공공 공간 그리고 기반 시설의 재설계 및 개선을 위해 2억5천만 달러 이상을 투자하기로 결정했는데, 여러 단계를 거쳐 진행될 예정이다. 15년 동안 폐쇄되었던 거버너스 아일랜드가 2005년 8천여 명의 방문객들에게 공개되자 뉴욕 시민들은 이 섬의 매력을 재발견하게 되었고, 2013년 한 해 동안 거버너스 아일랜드를 찾은 방문객수는 총 39만9천 명에 달했다. 명실공히 관광 명소가 된 거버너스 아일랜드는 매일 일반인에게 개방되고 있으며, 페리를 이용하면 언제든 쉽게 접근할 수 있는 장소가 되었다. 방문객의 85%가 뉴욕 시를 구성하는 5개 행정구에 거주할 정도로 지역민의 주말 나들이 코스로 각광받고 있다. 역사와 배경 델라웨어족 인디언, 네덜란드계 정착민, 영국군, 그리고 미국 해안경비대 등은 모두 거버너스 아일랜드에 뚜렷한 족적을 남겼으며, 이 공간이 지닌 풍요로운 문화적·물리적 역사에 지대한 영향을 미쳤다. 20세기 들어 거버너스 아일랜드는 지하철 렉싱턴 에비뉴 라인Lexington Avenue Line 건설에서 비롯된 토사 매립으로 인해 그 면적이 넓어져, 69에이커였던 섬이 172에이커로 커지게 된다. 대상지에 남아있는 여러 동의 빈 건물들과 식재 구성 등을 통해 미군과 해안경비대가 주둔한 역사와 그들이 남긴 흔적을 알 수 있다. 거버너스 아일랜드의 자연환경은 다소 역설적이라 할 수 있는데, 도시화된 뉴욕 시를 배경으로 일련의 독특한 미기후가 존재하고 있다. 거버너스 아일랜드 공원 및 공공 공간 마스터플랜의 대상 지역은 총 87에이커 규모로, 북쪽에 위치한 역사 지구historic district가 약 33에이커, 남쪽에 있는 신규 공원 및 공공 공간이 약 40에이커를 차지하고 있다. 2.2마일 길이의 그레이트 프롬나드Great Promenade는 섬 전역을 빠짐없이 연결하고 있다. 대상지 분석과 계획 수립 과정 디자인 팀은 마스터플랜의 내용을 충실히 구성하기 위해 방문객들의 이용 유형을 면밀히 관찰했다. 이동이 가능한 가구처럼 단순한 콘셉트에서부터 페리 탑승 대기나 승객 하선과 같은 복잡한 수송 문제에 이르기까지 모든 부분을 귀납적으로 연구하고 직접 관찰했다. 성공적인 프로그래밍 전략의 상당수가 마스터플랜으로부터 발전된 것들이며, 여름 동안 그 타당성에 대해 검증을 받았는데, 무료 자전거 대여, 장대한 수변 산책로, 그리고 안전이 보장된 섬 둘러보기 등을 예로 들수 있다. 대중의 접근을 용이하게 하는 한편, 개장 초기의 이용객 증대를 꾀하기 위해 디자인팀은 각기 다른 이용 패턴을 갖고 있는 광범위한 사람들을 직접 만나 조사를 진행했다. 수천 명의 뉴욕 시민들이 자신이 공원과 공공 공간에서 하고자 하는 일에 대한 생각을 밝혀주었고, 이런 내용이 고스란히 마스터플랜에 반영되었다. 낮잠을 잘 수 있는 해먹, 조류 서식지, 운동 경기장, 그리고 누구나 이용할 수 있는 자전거 등이 좋은사례다. Lead Designer/Prime Consultant West 8 urbandesign & landscape architecture p.c. Associate Landscape Architect Mathews NielsenLandscape Architecture Lead Civil Engineer Magnusson KlemencicAssociates Local Civil Engineer AKRF Geotechnical Engineer Hart Crowser Inc. Signage and Wayfinding Pentagram Lighting Tillotson Design Associates MEP Engineer Dagher Associates Soils Consultant Pine and Swallow Environmental Irrigation Consultants Northern Designs Code Consultants Code Consulting Inc. Cost Estimator Faithful & Gould Operations and Maintenance ETM Associates Surveyors of Record Langan Water Feature Designers Fluidity Design Archaeological Consultants Linda Stone, RPA Specification Consultants ConstructionSpecifications, Inc. Client The Trust for Governors Island Location New York, USA Area 30 acres Design 2007~2013 Realization(Phase 1) 2013 West 8은 네덜란드 로테르담을 기반으로 뉴욕과 벨기에에 지사를 둔 도시·조경 설계 전문 오피스다. 1987년 설립된 이래로 대규모 도시 및 환경 설계 프로젝트에서부터 워터프런트, 공원, 광장, 정원, 시설물에 이르기까지 다양한 규모와 성격의 프로젝트를 다루고 있다. 복잡한 디자인 이슈를 해결하기 위해 조경가, 건축가, 도시설계가, 산업디자이너 등 70명이 넘는 다양한 분야의 전문가들이 함께 일하고 있으며 종합적이고 다학제적인 접근을 통해 디자인을 수행하고 있다. 로테르담 쇼부르흐플레인(Schouwburgplein), 암스테르담 보르네오 도시설계, 런던의 업무단지 치스윅 파크(Chiswick Park), 스위스 이베르동-레-방(Yverdon-les-Bains) 2002 엑스포 등을 통해 국제적인 명성을 얻었다.

- [칼럼] 피할 수 없는 인문학과 종이책의 쇠퇴