건축가들은 때로는 파격적이었고, 낭만적이기도 했으며, 내밀하게 욕망을 드러내기도 했다. ‘아키토피아의 실험’ 전에서 유토피아를 향한 건축가들의 여정은 시대와 장소에 따라 다양하게 펼쳐졌다. 국립현대미술관 과천관에서 열리고 있는 ‘아키토피아의 실험’은 건축architecture이 꿈꾸는 유토피아utopia, ‘아키토피아architopia’를 쌓아올린 건축가들의 사회적 실험을 영상, 그래프, 텍스트, 사진 등 다양한 매체로 소개한다.

건축가, 사진가, 비평가, 미디어 아티스트, 만화가, 그래픽 디자이너 등 다양한 장르의 작가 22명이 참여해 전시를 구성했다.

도시의 괴물, 세운상가의 꿈

이번 전시는 건축의 꿈과 욕망이 투영된 우리나라의 대표적인 아키토피아로 세운상가, 파주출판도시, 헤이리 아트밸리, 판교 신도시를 꼽으며 이들이 걸어온 길을 되짚어본다. 전시의 첫 장 ‘유토피아의 꿈’을 여는 세운상가는 ‘도심을 가로지르는 괴물 빌딩’1으로 불리는 서울의 대표적인 슬럼가이지만 그 시작은 화려했다. ‘세상의 기운이 다 모여라’라는 뜻의 ‘세운世運’ 상가는 김현옥 전 서울 시장의 진두지휘 아래 1968년, 국내 최초의 주상 복합 건물로 완공되었다. 당시 세운상가의 설계를 맡았던 젊은 건축가 김수근은 쪽방과 판자촌이 즐비하던 소개 공지에 옥상 정원, 건물과 건물을 잇는 공중 보행로, 건물을 유리로 덮는 아트리움 등 도시의 구조를 건축물에 압축한 파격적인 설계안을 제안했다. 하지만 시공사가 8개 회사로 조각나면서 당초 설계대로 진행되지 못한 채 완공되었고 반짝 인기를 끌었다가 1970년대 강남 개발이 본격화되면서 쇠퇴의 길을 걸었다.

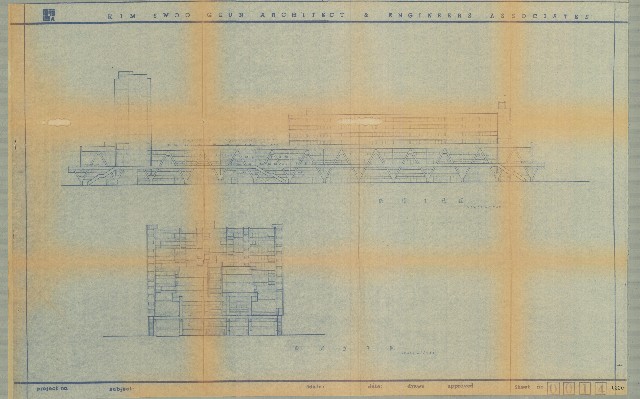

이번 전시는 서울시의 협조를 얻어 건축가 김수근의 세운상가 기본 설계 도면을 50년 만에 처음으로 공개한다. 또한 당시의 신문 기사, 홍보 전단지, 관련 문서 등을 통해 세운상가의 번영과 쇠락의 역사를 들여다보고 이곳에 움트고 있는 새로운 미래에 주목한다. 전시를 기획한 정다영 학예사는 세운상가에 대해 “기본 설계 도면을 보면 원래 아주 미려한 건물로 설계되었음을 알 수 있다. 한국의 메타볼리즘을 보여주는 진보적인 건물”이라고 설명했다. 이번 전시를 통해 당시 실현되지 못한 건축가의 꿈이 미래와 어떻게 만나고 있는 지 확인할 수 있다. 건축가의 작업실을 옮겨온 듯한 전시의 배치는 관객을 세운상가와 그 일대의 청사진을 그리는 건축가의 치열한 고민의 현장으로 데려간다.

유토피아의 낭만과 현실

파주출판도시의 퇴근 시간, 사람들은 거리가 스산해지기 전에 서둘러 셔틀버스에 올랐다. 파주와 서울을 오가는 출퇴근 셔틀버스는 언제나 만석이었다. ‘출판과 예술이 조화를 이루는 꿈의 도시’를 꿈꾸며 야심차게 출범한 출판도시의 밤거리와 주말 카페 테라스엔 도시로서의 생명력이 부족하다. 파주에 근무하는 직장인 500명을 설문 조사해 출퇴근 시간과 거리를 인포그래픽으로 나타낸 옵티컬레이스의 작품 ‘출판단지 가는 길’(2015)은 출판도시의 스산한 밤 풍경을 떠올리게 한다.

파주출판도시와 헤이리 아트밸리는 기존의 마스터플랜 식의 도시 개발의 대안으로 건축 코디네이터 개념을 도입해 출발한 도시다. 1부에서 소개한 세운상가가 1960년대 후반 기존 도심지에 정부 주도로 세운 아키토피아라면 2부 ‘건축도시로의 여정’에서 소개하는 파주의 사례는 1990~2000년대 도시 외곽에 민간이 주도해 이룩한 아키토피아다. 2부는 생태 도시, 민주적 도시, 문화·예술의 도시의 낭만적인 기치 아래 이룩된 아키토피아가 도시로서의 기능을 자족적으로 해결하지 못한 채 상업주의와 절충하는 모습을 비춘다. 배형민, 정다운의 공동 영상 작업 ‘목소리의 방’(2008)을 통해 파주출판단지를 둘러싼 건축가, 건축주, 주민 등의 다양한 시선을 엿볼 수 있다.

‘저녁이 있는 삶’의 이율배반

3부 ‘욕망의 주거 풍경’은 2000년대 이후 젊은 건축가들의 데뷔 무대가 되고 있는 판교 단독주택 단지를 조명한다. 경부고속도로의 건설로 서울로의 접근성이 높아지면서 형성된 판교 단독주택 단지는 건축가와 건축주의 욕망을 동시에 보여주는 저밀도 신도시다. 도시근교에서 여유와 멋이 있는 ‘저녁이 있는 삶’을 꿈꾸는 건축주의 요구와 자신의 철학과 개성이 담긴 작품을 짓고 싶어 하는 건축가의 이상이 맞물려 탄생했다. 판교 단독주택 단지는 도시와 동떨어진 반쪽 도시가 아니라 주민들이 실제로 생활하고 있는 삶의 공간이라는 점에서 파주의 사례와 다른 특징을 갖는다.

하지만 판교의 ‘저녁이 있는 삶’은 이율배반적인 형태로 나타난다. 건물 크기에 비해 좁고 작은 창문을 가진일련의 단독 주택을 촬영한 이영준의 사진 작품 ‘왜 판교는 창문을 싫어할까’(2015)는 이웃과 함께 하는 ‘저녁’이 과연 판교에서 가능할까 의구심이 들게 한다. 이웃과 소통하는 친밀한 공동체를 형성하라는 의미에서 담장을 만들지 못하게 한 규정은 오히려 단지 곳곳에 무인 감시 카메라가 설치되고 주택의 창문을 극도로 작게 만드는 결과를 낳았다. 한편 최호철의 일러스트 작품 ‘판교택지개발지구-돈이 자라는 땅’(2005)은 평범한 농촌 마을이 신도시 개발 붐으로 인한 부동산 투기로 어수선해진 모습을 묘사했다. ‘저녁이 있는 삶’에 대한 욕망이 누군가의 소박한 저녁을 망가뜨리지 않았을까 생각하게 한다.

한국전쟁 직후, 백지와 같던 도시의 밑그림은 어느새 빽빽한 획으로 들어찼다. 저성장 시대, 앞으로 건축가들은 아키토피아를 위해 어떤 방식으로 실험을 펼칠까. 이번 전시는 건축가들이 지금까지 펼쳐온 실험의 부산물과 열매를 소개하며 미래의 아키토피아에 대해 묻는다.