-

조경을 말하다(2)

조경을 말하다(2)

얼치기, 조경을 말하다필자는 이 글을 쓰기 전까지 조경이라는 것이 위의 설명처럼 예술이라기보다는 단순히 겉모습을 치장하는 기술에 불과하다고 생각했다. 조경이라는 단어에서는 전국의 국도 변에 산재한 ○○조경 하는 식의 업체 간판과 함께 어디서 캐왔는지 모를 크고 작은 자연석들과 나무들을 전시해놓은 풍경이 먼저 떠올랐다. 더불어 연상되는 것은 △△아파트 단지 내에 심어놓은 나무들과 그 주위를 둘러싸고 있는 자연석들, 아무개네 전원주택에 심어놓은 멋들어진 조경수들이 떠오른다. 그런데 그런 것들을 보면 하나같이 주변의 생태와는 아무런 연관이 없이 그냥 그 나무만 돋보이게 하거나 보기만 좋게 꾸며놓은 인위적인 조형물 같다는 느낌을 지울 수 없다. 결국 조경이란 단어에서 받는 첫 느낌은 흡사 사람들이 자기 본연의 아름다움을 가꿀 생각은 하지 않고 화장술에만 기대어 자신을 돋보이게 하려는 것과 비슷하게 느껴진다. 이제 그 어설픈 첫 느낌에서 우리시대의 조경의 의미를 조금 더 깊이 생각해본다.

현대적인 의미에서의 조경은 하나의 건물이나 단지 내의 조경보다는 공원이나 하천 같은 오픈 스페이스에서의 조경이 훨씬 더 본연의 의미에 가깝지 않은가 생각한다. 개별의 사적소유에 속해있는 공간보다는 시민들이 휴식과 여가활동 또는 교육 등등의 공적기능을 수행하는 공간의 필요성이나 효용성, 쾌적성 등이 점점 더 중요해지고, 이러한 오픈 스페이스에 대한 사회적 수요가 과거보다 훨씬 더 많아졌기 때문이다.그럼에도 불구하고 우리 사회의 오픈 스페이스는 초라하기 짝이 없다. 일단 잘 조성된 오픈 스페이스가 절대적으로 부족해서 시민들이 다양한 활동을 할 수 있는 공간이 거의 없는 실정이다. 그나마 있는 공원들도 나무 한그루 심어져 있지 않은 콘크리트 광장이거나, 더욱 심하게는 인공적인 그늘조차도 없는 경우도 있다. 넓디넓은 광장을 잔디하나로만 깔아놔서 도대체 어디서 쉬어야 할 지 모르게 만들어 놓고 광장이니 공원이니 하는 이름을 붙이기도 한다.

-

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(6)

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(6)

근거지 없는 유비 서촉행의 시발점이 된 면양 부락산익주 유장 막하의 장송은 처음에는 조조에게 가서 박대를 받았으나 유비의 융숭한 대접을 받고 유비에게 서천(익주)을 취할 방도를 알려준다. 장송은 조조가 서천을 넘보지 목하도록 유비를 불러들이자고 유장을 설득한다. 형주에 머물고 있던 유비는 제갈량 관우 장비 조운을 형주에 남겨놓고 5만 대군을 거느리고 장정에 오른다. 유장은 서촉(서천, 익주)을 차지하려고 온 것도 모르고 충신들의 만류에도 불구하고 유비를 몸소 영접하고자 군사 3만을 이끌고 성도에서 360리 떨어진 부성 城으로 나간다. 두 사람은 형제의 정을 나누며 눈물로 지난 고충을 토로하며 술잔을 기울이지만, 밑의 모사들은 서로 도모하여 후환을 없앨 계책을 마련한다. 방통은 도부수를 매복시켜 유장을 죽이면 힘들이지 않고 서천을 손에 넣을 수 있다고 권하지만 유비는 받아들이지 않는다.이튿날 성중에서는 또다시 잔치가 벌어져 유장과 유비가 자리를 같이 한다. 취흥이 감돌 때 방통은 위연으로 하여금 검무를 추다가 유장을 죽이라 하고, 위연이 칼춤을 추자 유장의 종사 장임이 이를 눈치 채고 같이 검무를 돕는다. 유비와 유장은 대노하여 이를 말린다. 그 뒤로도 유장은 날마다 유비와 더불어 즐겁게 보냈다. -황석영『삼국지』5권에서 요약-

-

고정희의 식물이야기(5): 약용식물이야기, “흙의 꽃”

고정희의 식물이야기(5): 약용식물이야기, “흙의 꽃”

-약초를 배우려면 우선 땅을 배워야 한다. -한 이탈리아의 약초전문가

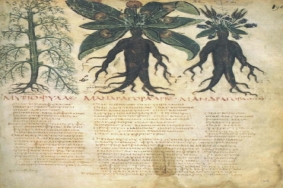

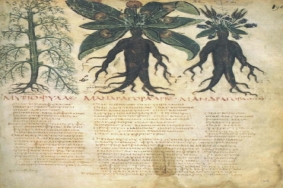

1부: 고대편약용식물의 유래와 역사언제부터 인류가 식물을 의약으로 쓰기 시작했는지 정확하게 밝혀지지 않았다. 어쩌면 인류의 역사만큼 오래된 것일 수도 있다. 한국의 경우 고대 의학에 대한 자체 기록이 없어 처음부터 중국의 영향을 받아 온 것으로 안팎에서 당연시 여기고 있는데 우리의 고대문명에 대한 연구가 빈약하다 보니 고유의 의약이 있었던 것인지 아니면 모든 것을 중국으로부터 받아들였는지 알 도리도, 증명할 방법도 없다. 앞으로 이 방면에서 집중적인 연구가 이루어져서 우리의 깊은 뿌리에 대해 좀 알고 사는 날이 왔으면 하는 바람이다. 우리의 고대의약과 관련하여 유일하게 흔적이나마 엿볼 수 있는 것은 환웅이 신시를 정하고 360가지 일을 맡아 인간세계를 다스렸다는 삼국유사의 기록이다. 그 360가지 일 중에 병을 다스리는 일이 포함되어 있었고 이 때 주술과 약초를 썼을 것은 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 더욱이 마늘과 쑥이라는 구체적인 식물이 거론되고 있는 점으로 보아 이들이 과연 곰을 인간으로 만들 수 있을 만큼 신통력이 있었는지는 모르겠지만 마늘과 쑥의 강한 효능에 대한 지식이 존재했던 것은 틀림이 없다. 그러나 한국의 고대의학은 약물요법보다는 주술에 더 크게 의존했을 것이라고 이야기들 하고 있다. 그런데 고대의 주술은 비단 우리나라에 국한 된 것이 아니라 어느 문명권에서건 의술행위와 연계되어 상당히 중요한 역할을 차지했었다. 고대 이집트의 기록을 보면 상처에 가제를 댈 때와 뗄 때 각각 별 개의 주문을 외웠다고 한다2. 그리스에서도 아리스토텔레스의 제자이며 의사였던 테오프라스트가 말하기를 사랑의 약초로 알려진 맨드레이크Mandrake를 캘 때는, 칼로 식물 주위를 세 바퀴 돌리고 얼굴을 서쪽으로 향한 뒤 캐 되, 뒤에서 다른 이들이 춤을 추고 노래를 해야 한다고 했다. 한국의 심마니들이 산삼을 캘 때처럼 길일을 정하고 몸과 마음을 정하게 하며 신령님께 절을 올리는 정도까지는 아니어도 중세 때에는 약초를 캐는 적절한 시간, 계절, 별자리 등에 대한 지침이 따로 있었다.

조경을 말하다(2)

얼치기, 조경을 말하다필자는 이 글을 쓰기 전까지 조경이라는 것이 위의 설명처럼 예술이라기보다는 단순히 겉모습을 치장하는 기술에 불과하다고 생각했다. 조경이라는 단어에서는 전국의 국도 변에 산재한 ○○조경 하는 식의 업체 간판과 함께 어디서 캐왔는지 모를 크고 작은 자연석들과 나무들을 전시해놓은 풍경이 먼저 떠올랐다. 더불어 연상되는 것은 △△아파트 단지 내에 심어놓은 나무들과 그 주위를 둘러싸고 있는 자연석들, 아무개네 전원주택에 심어놓은 멋들어진 조경수들이 떠오른다. 그런데 그런 것들을 보면 하나같이 주변의 생태와는 아무런 연관이 없이 그냥 그 나무만 돋보이게 하거나 보기만 좋게 꾸며놓은 인위적인 조형물 같다는 느낌을 지울 수 없다. 결국 조경이란 단어에서 받는 첫 느낌은 흡사 사람들이 자기 본연의 아름다움을 가꿀 생각은 하지 않고 화장술에만 기대어 자신을 돋보이게 하려는 것과 비슷하게 느껴진다. 이제 그 어설픈 첫 느낌에서 우리시대의 조경의 의미를 조금 더 깊이 생각해본다. 현대적인 의미에서의 조경은 하나의 건물이나 단지 내의 조경보다는 공원이나 하천 같은 오픈 스페이스에서의 조경이 훨씬 더 본연의 의미에 가깝지 않은가 생각한다. 개별의 사적소유에 속해있는 공간보다는 시민들이 휴식과 여가활동 또는 교육 등등의 공적기능을 수행하는 공간의 필요성이나 효용성, 쾌적성 등이 점점 더 중요해지고, 이러한 오픈 스페이스에 대한 사회적 수요가 과거보다 훨씬 더 많아졌기 때문이다.그럼에도 불구하고 우리 사회의 오픈 스페이스는 초라하기 짝이 없다. 일단 잘 조성된 오픈 스페이스가 절대적으로 부족해서 시민들이 다양한 활동을 할 수 있는 공간이 거의 없는 실정이다. 그나마 있는 공원들도 나무 한그루 심어져 있지 않은 콘크리트 광장이거나, 더욱 심하게는 인공적인 그늘조차도 없는 경우도 있다. 넓디넓은 광장을 잔디하나로만 깔아놔서 도대체 어디서 쉬어야 할 지 모르게 만들어 놓고 광장이니 공원이니 하는 이름을 붙이기도 한다.

조경을 말하다(2)

얼치기, 조경을 말하다필자는 이 글을 쓰기 전까지 조경이라는 것이 위의 설명처럼 예술이라기보다는 단순히 겉모습을 치장하는 기술에 불과하다고 생각했다. 조경이라는 단어에서는 전국의 국도 변에 산재한 ○○조경 하는 식의 업체 간판과 함께 어디서 캐왔는지 모를 크고 작은 자연석들과 나무들을 전시해놓은 풍경이 먼저 떠올랐다. 더불어 연상되는 것은 △△아파트 단지 내에 심어놓은 나무들과 그 주위를 둘러싸고 있는 자연석들, 아무개네 전원주택에 심어놓은 멋들어진 조경수들이 떠오른다. 그런데 그런 것들을 보면 하나같이 주변의 생태와는 아무런 연관이 없이 그냥 그 나무만 돋보이게 하거나 보기만 좋게 꾸며놓은 인위적인 조형물 같다는 느낌을 지울 수 없다. 결국 조경이란 단어에서 받는 첫 느낌은 흡사 사람들이 자기 본연의 아름다움을 가꿀 생각은 하지 않고 화장술에만 기대어 자신을 돋보이게 하려는 것과 비슷하게 느껴진다. 이제 그 어설픈 첫 느낌에서 우리시대의 조경의 의미를 조금 더 깊이 생각해본다. 현대적인 의미에서의 조경은 하나의 건물이나 단지 내의 조경보다는 공원이나 하천 같은 오픈 스페이스에서의 조경이 훨씬 더 본연의 의미에 가깝지 않은가 생각한다. 개별의 사적소유에 속해있는 공간보다는 시민들이 휴식과 여가활동 또는 교육 등등의 공적기능을 수행하는 공간의 필요성이나 효용성, 쾌적성 등이 점점 더 중요해지고, 이러한 오픈 스페이스에 대한 사회적 수요가 과거보다 훨씬 더 많아졌기 때문이다.그럼에도 불구하고 우리 사회의 오픈 스페이스는 초라하기 짝이 없다. 일단 잘 조성된 오픈 스페이스가 절대적으로 부족해서 시민들이 다양한 활동을 할 수 있는 공간이 거의 없는 실정이다. 그나마 있는 공원들도 나무 한그루 심어져 있지 않은 콘크리트 광장이거나, 더욱 심하게는 인공적인 그늘조차도 없는 경우도 있다. 넓디넓은 광장을 잔디하나로만 깔아놔서 도대체 어디서 쉬어야 할 지 모르게 만들어 놓고 광장이니 공원이니 하는 이름을 붙이기도 한다. 이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(6)

근거지 없는 유비 서촉행의 시발점이 된 면양 부락산익주 유장 막하의 장송은 처음에는 조조에게 가서 박대를 받았으나 유비의 융숭한 대접을 받고 유비에게 서천(익주)을 취할 방도를 알려준다. 장송은 조조가 서천을 넘보지 목하도록 유비를 불러들이자고 유장을 설득한다. 형주에 머물고 있던 유비는 제갈량 관우 장비 조운을 형주에 남겨놓고 5만 대군을 거느리고 장정에 오른다. 유장은 서촉(서천, 익주)을 차지하려고 온 것도 모르고 충신들의 만류에도 불구하고 유비를 몸소 영접하고자 군사 3만을 이끌고 성도에서 360리 떨어진 부성 城으로 나간다. 두 사람은 형제의 정을 나누며 눈물로 지난 고충을 토로하며 술잔을 기울이지만, 밑의 모사들은 서로 도모하여 후환을 없앨 계책을 마련한다. 방통은 도부수를 매복시켜 유장을 죽이면 힘들이지 않고 서천을 손에 넣을 수 있다고 권하지만 유비는 받아들이지 않는다.이튿날 성중에서는 또다시 잔치가 벌어져 유장과 유비가 자리를 같이 한다. 취흥이 감돌 때 방통은 위연으로 하여금 검무를 추다가 유장을 죽이라 하고, 위연이 칼춤을 추자 유장의 종사 장임이 이를 눈치 채고 같이 검무를 돕는다. 유비와 유장은 대노하여 이를 말린다. 그 뒤로도 유장은 날마다 유비와 더불어 즐겁게 보냈다. -황석영『삼국지』5권에서 요약-

이야기 따라 밟아본 삼국지 유적과 경관(6)

근거지 없는 유비 서촉행의 시발점이 된 면양 부락산익주 유장 막하의 장송은 처음에는 조조에게 가서 박대를 받았으나 유비의 융숭한 대접을 받고 유비에게 서천(익주)을 취할 방도를 알려준다. 장송은 조조가 서천을 넘보지 목하도록 유비를 불러들이자고 유장을 설득한다. 형주에 머물고 있던 유비는 제갈량 관우 장비 조운을 형주에 남겨놓고 5만 대군을 거느리고 장정에 오른다. 유장은 서촉(서천, 익주)을 차지하려고 온 것도 모르고 충신들의 만류에도 불구하고 유비를 몸소 영접하고자 군사 3만을 이끌고 성도에서 360리 떨어진 부성 城으로 나간다. 두 사람은 형제의 정을 나누며 눈물로 지난 고충을 토로하며 술잔을 기울이지만, 밑의 모사들은 서로 도모하여 후환을 없앨 계책을 마련한다. 방통은 도부수를 매복시켜 유장을 죽이면 힘들이지 않고 서천을 손에 넣을 수 있다고 권하지만 유비는 받아들이지 않는다.이튿날 성중에서는 또다시 잔치가 벌어져 유장과 유비가 자리를 같이 한다. 취흥이 감돌 때 방통은 위연으로 하여금 검무를 추다가 유장을 죽이라 하고, 위연이 칼춤을 추자 유장의 종사 장임이 이를 눈치 채고 같이 검무를 돕는다. 유비와 유장은 대노하여 이를 말린다. 그 뒤로도 유장은 날마다 유비와 더불어 즐겁게 보냈다. -황석영『삼국지』5권에서 요약- 고정희의 식물이야기(5): 약용식물이야기, “흙의 꽃”

-약초를 배우려면 우선 땅을 배워야 한다. -한 이탈리아의 약초전문가 1부: 고대편약용식물의 유래와 역사언제부터 인류가 식물을 의약으로 쓰기 시작했는지 정확하게 밝혀지지 않았다. 어쩌면 인류의 역사만큼 오래된 것일 수도 있다. 한국의 경우 고대 의학에 대한 자체 기록이 없어 처음부터 중국의 영향을 받아 온 것으로 안팎에서 당연시 여기고 있는데 우리의 고대문명에 대한 연구가 빈약하다 보니 고유의 의약이 있었던 것인지 아니면 모든 것을 중국으로부터 받아들였는지 알 도리도, 증명할 방법도 없다. 앞으로 이 방면에서 집중적인 연구가 이루어져서 우리의 깊은 뿌리에 대해 좀 알고 사는 날이 왔으면 하는 바람이다. 우리의 고대의약과 관련하여 유일하게 흔적이나마 엿볼 수 있는 것은 환웅이 신시를 정하고 360가지 일을 맡아 인간세계를 다스렸다는 삼국유사의 기록이다. 그 360가지 일 중에 병을 다스리는 일이 포함되어 있었고 이 때 주술과 약초를 썼을 것은 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 더욱이 마늘과 쑥이라는 구체적인 식물이 거론되고 있는 점으로 보아 이들이 과연 곰을 인간으로 만들 수 있을 만큼 신통력이 있었는지는 모르겠지만 마늘과 쑥의 강한 효능에 대한 지식이 존재했던 것은 틀림이 없다. 그러나 한국의 고대의학은 약물요법보다는 주술에 더 크게 의존했을 것이라고 이야기들 하고 있다. 그런데 고대의 주술은 비단 우리나라에 국한 된 것이 아니라 어느 문명권에서건 의술행위와 연계되어 상당히 중요한 역할을 차지했었다. 고대 이집트의 기록을 보면 상처에 가제를 댈 때와 뗄 때 각각 별 개의 주문을 외웠다고 한다2. 그리스에서도 아리스토텔레스의 제자이며 의사였던 테오프라스트가 말하기를 사랑의 약초로 알려진 맨드레이크Mandrake를 캘 때는, 칼로 식물 주위를 세 바퀴 돌리고 얼굴을 서쪽으로 향한 뒤 캐 되, 뒤에서 다른 이들이 춤을 추고 노래를 해야 한다고 했다. 한국의 심마니들이 산삼을 캘 때처럼 길일을 정하고 몸과 마음을 정하게 하며 신령님께 절을 올리는 정도까지는 아니어도 중세 때에는 약초를 캐는 적절한 시간, 계절, 별자리 등에 대한 지침이 따로 있었다.

고정희의 식물이야기(5): 약용식물이야기, “흙의 꽃”

-약초를 배우려면 우선 땅을 배워야 한다. -한 이탈리아의 약초전문가 1부: 고대편약용식물의 유래와 역사언제부터 인류가 식물을 의약으로 쓰기 시작했는지 정확하게 밝혀지지 않았다. 어쩌면 인류의 역사만큼 오래된 것일 수도 있다. 한국의 경우 고대 의학에 대한 자체 기록이 없어 처음부터 중국의 영향을 받아 온 것으로 안팎에서 당연시 여기고 있는데 우리의 고대문명에 대한 연구가 빈약하다 보니 고유의 의약이 있었던 것인지 아니면 모든 것을 중국으로부터 받아들였는지 알 도리도, 증명할 방법도 없다. 앞으로 이 방면에서 집중적인 연구가 이루어져서 우리의 깊은 뿌리에 대해 좀 알고 사는 날이 왔으면 하는 바람이다. 우리의 고대의약과 관련하여 유일하게 흔적이나마 엿볼 수 있는 것은 환웅이 신시를 정하고 360가지 일을 맡아 인간세계를 다스렸다는 삼국유사의 기록이다. 그 360가지 일 중에 병을 다스리는 일이 포함되어 있었고 이 때 주술과 약초를 썼을 것은 어렵지 않게 짐작할 수 있다. 더욱이 마늘과 쑥이라는 구체적인 식물이 거론되고 있는 점으로 보아 이들이 과연 곰을 인간으로 만들 수 있을 만큼 신통력이 있었는지는 모르겠지만 마늘과 쑥의 강한 효능에 대한 지식이 존재했던 것은 틀림이 없다. 그러나 한국의 고대의학은 약물요법보다는 주술에 더 크게 의존했을 것이라고 이야기들 하고 있다. 그런데 고대의 주술은 비단 우리나라에 국한 된 것이 아니라 어느 문명권에서건 의술행위와 연계되어 상당히 중요한 역할을 차지했었다. 고대 이집트의 기록을 보면 상처에 가제를 댈 때와 뗄 때 각각 별 개의 주문을 외웠다고 한다2. 그리스에서도 아리스토텔레스의 제자이며 의사였던 테오프라스트가 말하기를 사랑의 약초로 알려진 맨드레이크Mandrake를 캘 때는, 칼로 식물 주위를 세 바퀴 돌리고 얼굴을 서쪽으로 향한 뒤 캐 되, 뒤에서 다른 이들이 춤을 추고 노래를 해야 한다고 했다. 한국의 심마니들이 산삼을 캘 때처럼 길일을 정하고 몸과 마음을 정하게 하며 신령님께 절을 올리는 정도까지는 아니어도 중세 때에는 약초를 캐는 적절한 시간, 계절, 별자리 등에 대한 지침이 따로 있었다.